目次

メンタルモデルとは、私たちが世界を理解し、行動するために使っている「頭の中の地図」のようなものです。

メンタルモデルは過去の経験や知識から無意識のうちに形成され、判断や行動のよりどころとなる一方で、誤解や思い込みを生み、可能性を狭めてしまうこともあります。

本記事では、メンタルモデルの正体や私たちに与える影響、代表的な4つのタイプを解説します。コーチングや組織開発、UI/UXデザインにおける活用例も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

自分やクライアントをより深く理解し、前向きな変化を支援していくための第一歩として、株式会社メタメンターの「ウェルビーイング診断」がおすすめです。

ウェルビーイング診断は、心理的・社会的・身体的な側面から診断した人の状態を総合的に可視化できるため、どのような前提に影響を受けているのかを考える手がかりとなります。

メンタルモデル理解の補助として、より的確な支援や改善行動につなげられるウェルビーイング診断は、下記からお気軽にお試しください。

2つの側面があるメンタルモデルとは?

「メンタルモデル」という用語は、心理学、システム思考、組織学習など多くの分野で用いられており、その定義は文脈によってさまざまです。

「メンタルモデル」という用語は、心理学、システム思考、組織学習など多くの分野で用いられており、その定義は文脈によってさまざまです。

ここでは大きく2つの意味で紹介します。

まずは個人とチームをわけてとらえると、改善の着手点がみえてきます。

1.個人の側面

1つめは、個人のメンタルモデルです。

メンタルモデルは、1943年に哲学者であり心理学者でもあるケネス・クレイック(Kenneth Craik)によって、彼の著書「The Nature of Explanation(説明の本質)」のなかで初めて使われたとされています。

この場合のメンタルモデルとは、人が物事を理解・判断・行動するときに使う「頭の中の地図」や「思い込み」のことです。過去の経験や知識から無意識のうちに作られ、私たちの考え方や行動に大きな影響を与えています。

【個人のメンタルモデルのイメージ】

日常によくあるメンタルモデルの例は、下記のとおりです。

- 初めて会った人に「怖そう」と感じて避けてしまう

- 勉強でつまずいた経験から「自分は数学が苦手」と思い込む

個人のメンタルモデルは日々の判断や行動を左右し、無意識のうちに私たちの思考の枠組みを形づくっています。

2.チームの側面

2つめは、チームのメンタルモデルです。組織で「目標・役割・やり方」などを共有し、メンバー全員が同じ地図をもとに行動するという考え方を指します。

例えば、以下のような状態が当てはまります。

- プロジェクトで「納期は来週金曜」と全員が理解していれば、作業の進め方がそろいやすくなる

- 会議で「若手は発言すべきではない」という暗黙の前提が共有されていると、良いアイデアが埋もれ、組織の成長を妨げる

メンタルモデルは役に立つ一方で、「全員が同じ認識を持っているはずだ」という誤解を生むリスクもあり、その存在を意識することが大切です。

次では、メンタルモデルがもたらすメリットとデメリット両面を整理して紹介します。

メンタルモデルがもたらすメリット・デメリット

メンタルモデルは、意思決定や行動をスムーズにする一方で、誤解や固定観念の温床にもなり得ます。

それぞれの違いに関して、さっそくみていきましょう。

メンタルモデルのメリット

メンタルモデルには、物事を素早く判断し効率的に行動するのに役立つ、というメリットがあります。例えば、下記のような場面です。

- 初めて作る料理でも、レシピに「野菜を炒める」と書いてあれば、特に意識しなくても「フライパンに油をひいて、中火で、焦げ付かないように混ぜる」という行動ができる

- 初めて使う会議室でも、無意識に「まずはプロジェクターの電源を入れ、資料を画面に映して打ち合わせを始める」と行動できる

- 初めて訪れたスーパーでも「入口近くに野菜売り場があるはず」と予想して動ける

これらはいずれも、過去の経験から形成された「〇〇はこういうものだ」というメンタルモデルが働いている例です。

良い思い込みにより毎回一から考え直す手間を省け、新しい行動に移りやすくなります。加えて過去の成功体験から生まれたメンタルモデルが、未知の課題に直面した際の解決のヒントにもつながります。

メンタルモデルのデメリット

メリットがある一方で、メンタルモデルには私たちの視野を狭めてしまうデメリットも存在します。

例えばメンタルモデルが与えるネガティブな影響は、以下のとおりです。

- 以前に話しかけても反応が薄かった人に対して「あの人は冷たい人だ」というメンタルモデルが作られると、次に会ったときに相手が笑顔で挨拶してくれても「何か裏があるのではないか」と疑ってしまい、関係を改善するチャンスを逃してしまう

- 過去の失敗経験から「挑戦=リスク」と決めつけ、チャンスをつかむ前に諦めてしまう

自分のメンタルモデルに固執しすぎると、人間関係の摩擦や仕事での失敗につながるおそれがあります。「あの人はいつもこうだ」といった思い込みが強くなると新しい情報や考え方を受け入れにくくなり、柔軟な発想ができなくなったり、変化に対応できなくなったりしてしまいます。

このように、メンタルモデルは私たちの思考や行動に深く影響しています。では、その思い込みのパターンにはどんなタイプがあるのでしょうか?心の傾向を把握できれば、日々の思い込みをポジティブな行動に転換するヒントへとつながります。

次章では、無意識に抱えやすい4つのメンタルモデルタイプを紹介します。

あなたの心のクセはどれ?メンタルモデル4つのタイプ

私たちが無意識に抱える「思い込み」には、いくつかの共通タイプがあります。

私たちが無意識に抱える「思い込み」には、いくつかの共通タイプがあります。

本章で紹介する4つのタイプは、一般的な学術概念としてのメンタルモデルではなく、書籍「ザ・メンタルモデル 痛みの分離から統合へ向かう人の進化のテクノロジー」に記されている由佐氏独自の理論・実践体系として発展させたものをベースとしています。

あなたはどれに当てはまるか、ぜひチェックしてみてください。

タイプ1.価値なしモデル

価値なしモデルは「成果を出さなければ自分には意味がない」と感じるパターンです。存在そのものよりも、役割や結果でしか自分を肯定できない信念が根底にあります。

このモデルを持つ人は「誰かの役に立たなければならない」「役に立たなければ存在価値がない」と考えやすい傾向があります。そのため、過剰に努力したり、他人からの承認を求めたりしがちです。

具体例として、以下の点が挙げられます。

【価値なしモデルの具体例】

・仕事で成果を出しても「まだ足りない」と思い、常に不安を抱える

・家族や友人に尽くしすぎて疲弊する

価値なしモデルのタイプを自覚できると、存在そのものに価値があると認められるようになります。

タイプ2.愛なしモデル

愛なしモデルは、承認欲求や安心感を強く求めるものの、「どうせ拒まれる」という不安が先立つため「自分は本当には愛されない」と感じるパターンです。

このモデルを持つ人は、相手に尽くしすぎたり、自分の本音を抑え込んだりすることが多くなる傾向があります。表面的な関係性は築けても、自分が満たされずにストレスが溜まりやすくなる場合もあります。

愛なしモデルの例は、以下のとおりです。

【愛なしモデルの具体例】

・恋人や家族に対して「嫌われないように」振る舞いすぎて疲れてしまう

・職場で相手の期待に応えようとして、自分の限界を超える

なお、自分の思考・感情・行動を整理し、心の健康をサポートするには認知行動療法ノートという手法もあります。下記の記事では、日常のモヤモヤを言語化し、心の整理や自己理解を深める実践法を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

【例文付き】認知行動療法ノートのやり方|メリットや3つのコツ、注意点を紹介

認知行動療法ノートの使い方を初心者にもわかりやすく解説。自己改善を目指す方に効果的な活用法を紹介し、心の健康をサポートします。今すぐ始めて、日常生活を豊かにしましょう。

記事掲載日:2024年6月3日

タイプ3.ひとりぼっちモデル

ひとりぼっちモデルは、他人とのつながりや信頼関係の構築に不安を持ち、距離を置いてしまうため「自分は結局ひとりだ」と感じやすいパターンです。

このモデルを持つ人は、孤独を前提に考えるため、深い人間関係を避けたり、助けを求められなかったりする傾向があります。

例えば下記のように、ますます孤立感が強まる悪循環に陥ることが考えられます。

【ひとりぼっちモデルの具体例】

・チームで協力すれば良い場面でも「迷惑をかけたくない」と一人で抱え込む

・人に心を開けずに「自分だけが外側にいる」と感じる

このように、「人に頼ると迷惑をかける」「どうせわかってもらえない」というメンタルモデルを認識するだけでも、他者と頼り合える新しい経験を少しずつ積むことが可能です。

タイプ4.欠陥・欠損モデル

欠陥・欠損モデルは、自己否定的な思考が強く、どのような状況でも「自分は他者に劣っている」と、とらえやすいため「自分には決定的な欠点がある」と感じるパターンです。

欠陥・欠損モデルを持つ人は、以下のような傾向があります。

【欠陥・欠損モデルの具体例】

・些細な失敗で「やはり自分はダメだ」と思い込み、新しい挑戦をやめてしまう

・周囲と比較して「自分は劣っている」と感じ続ける

・必要以上に完璧を追求する

欠陥・欠損モデルを自覚すると自分の弱点も一部として受け入れ、成長に変えていく糧につながります。

自分のメンタルモデルに気づき、より良い人生を歩むための第一歩として、メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」がおすすめです。

ウェルビーイング診断は、ご自身やクライアントのウェルビーイング(心理的、社会的、身体的に満たされた状態を表す概念)を統合的に評価し、数値化できる診断ツールです。

診断結果を通じて日々の生活で何に価値を置き、どのような信念を抱いているのか、それがどのように心の状態に影響しているのかを客観的に把握できます。

どなたでも無料でお試しいただけるので、ぜひ下記からご利用ください。

心理的・社会的・身体的と網羅的に評価!

ウェルビーイング診断はこちらメンタルモデルの理解は、自己認識を深めるだけでなく、コーチング・組織開発・デザインなどの多様な現場で実践的に活用できます。

ここからは、日常のコミュニケーションからビジネスの現場まで応用できる活用シーンを紹介します。

今日から使える!メンタルモデルの3つの活用例

メンタルモデルの主な活用例は、以下の3つです。

メンタルモデルの主な活用例は、以下の3つです。

思考のクセに気づき新しい視点を得ると、どのように行動変容や成果につながるのかをみていきましょう。

活用例1.コーチング・人材育成

コーチングの現場では、メンタルモデルを活用することでクライアントの深い気づきと持続的な成長を支援できます。

例えば下記のようなステップで、クライアントの自己成長を支援します。

【クライアントの自己成長を支援する4ステップ】

▼ステップ1.無意識の思い込みを可視化する

クライアント「新しいプレゼンを任されたけれど、自分は人前で話すのが苦手だから無理です」

↓

コーチ「なぜそう思うのですか?」

↓

クライアント「過去に失敗した経験があるからです」

▼ステップ2.新しい視点を生み出す

コーチ「もし失敗しないとしたら、どう話してみたいですか?」

↓

クライアント「少人数の打ち合わせならできそうです」「スライドを工夫すれば安心できるかもしれません」

▼ステップ3.行動変容を持続させる

クライアント「先日、アドバイス通りスライドを工夫してプレゼンに挑みましたが、やはり途中で少し言葉に詰まってしまいました」

↓

コーチ 「その経験から、何か次に活かせそうな発見はありましたか?」

↓

クライアント「はい。完璧でなくても、熱意や資料で伝わる部分もある、と気づきました。」

▼ステップ4.組織全体への波及効果

クライアント「私が会議で意見を言ってみたら、後輩も少しずつ発言してくれるようになったんです」

↓

コーチ 「素晴らしい変化ですね。その雰囲気をチーム全体に広げるために、他にどんなことができそうですか?」

↓

クライアント「まずはどんな意見も歓迎する空気を作りたいです。そうすればチームの『若手は口を挟むべきではない』という思い込みも変わるかもしれません」

このように、「思い込みに気づく→新しい視点を試す→行動が変わる→組織全体に広がる」という流れが、コーチングにおけるメンタルモデル活用の本質といえます。

個人の気づきに継続的に寄り添い、コーチングの効果を最大化するためには、セッションの記録や進捗を管理する仕組みが重要です。

セッションの管理には、クライアント情報の一元管理ができる「MetaMentor CRM」の活用がおすすめです。

日本初のコーチングCRMであるMetaMentor CRMでは、クライアントごとにセッション時間や金額、クライアントプロファイル情報を一箇所で管理できます。必要な情報がすぐに取り出せるため、コーチは前回の続きからスムーズに会話を始めることが可能です。

基本情報に加えて、SNS情報やスポンサー情報なども一元管理できるので、クライアントから「自分のことを理解してくれている」と感じてもらいやすく、深い安心感と信頼関係を築く際に活用できます。

SSL/TLS証明書を使用した暗号化通信とゼロトラストアーキテクチャを採用しているので、セキュリティ面でも安心です。

信頼関係の強化と体験価値の向上に活用できるMetaMentor CRMは、無料でご利用いただけます。詳細は下記からご覧ください。

活用例2.組織開発

「メンタルモデル」は組織開発において、組織の文化や意思決定のあり方にも活用が可能です。

多くの人が同じような「思い込み」を持つと、それが組織全体の文化やルールになってしまい、新しい意見が出にくくなったり、変化に対応できなかったりする場合があります。

逆に、メンタルモデルを意識的に共有・更新していくと、チーム全体の協働や意思決定がスムーズになり、変化に強い組織へと進化できます。

そこで、注目されるのが共有メンタルモデルです。

共有メンタルモデルとは、チーム全員が同じ理解や前提を持ち、共通のゴールに向かって行動できる状態を指します。共有メンタルモデルが確立されたチームでは、コミュニケーションが円滑になり、調整が効率的に行われるため、チームパフォーマンスの最大化につながります。

参考:Measuring Shared Team Mental Models: A Meta-Analysis

【組織の成長を阻害する共有メンタルモデルと改善の例】

「不良品を減らすには、作業のスピードを落とすしかない」という共有メンタルモデルが長年続いていた

↓

その結果、生産効率は上がらず、改善のアイデアも出にくい状態だった

↓

ワークショップなどを通じてメンバーそれぞれの前提を可視化し、「なぜ私たちはそう考えるのか?」を共有してみる

↓

メンバー間で前提のズレや偏りに気づき、「スピードを維持しつつ、不良品を減らす方法もあるのではないか?」と、新しい共有メンタルモデルにアップデートする

組織が「なぜ私たちはこの方法をとるのか?」という根源的な問いに向き合うことで、環境の変化に柔軟に対応できる学習する組織へと進化できます。

組織が持つ思い込みを可視化し、変化に強いチームへと成長させるためには、コーチングを取り入れた組織開発が効果的です。リーダーやメンバーが自ら気づきを得て行動を変えていくプロセスや、実践に役立つポイントをまとめた記事もありますので、ぜひ下記からご覧ください。

コーチングで組織開発を成功に導く!導入すべき理由やポイントを紹介

組織のマネージャーやHR担当者必見!組織開発にコーチングを導入すべき理由やポイント、コーチングの種類などを紹介します。

記事掲載日:2024年12月21日

活用例3.UI/UXデザイン

ここでいうメンタルモデルとは、ユーザーが「こうなっているはずだ」と無意識に思っている、操作や画面のイメージのことです。

デザインの現場では、ユーザーのメンタルモデルを理解し意図的に活用する取り組みが、直感的で満足度の高いプロダクトを生み出します。

操作に関するメンタルモデルの例は以下のとおりです。

- 左上のロゴを押せばトップページに戻ると期待している

- 「左上の矢印=戻るボタン」という認識を持つ人が多い

- フォーム入力では「*(アスタリスク)=必須項目」と理解されやすい

- オンラインショップでは「カートのアイコン=購入ページへ進む」と予想される

既存のメンタルモデル(暗黙の前提)を壊さず、意図的に採用する設計により、ユーザーは学習コストなしで操作できます。

一方で、ユーザーテストや行動ログから「想定通りに操作していない部分」を特定し、設計者側の意図とユーザーの理解のズレを調整することが大切です。

人間工学の研究者ドナルド・ノーマンは自身の著書「誰のためのデザイン?」のなかで「ユーザーのメンタルモデルと設計者のコンセプチュアルモデルの一致」がUX成功の条件だと説いています。

さらにNielsen Norman Group(NNG)の調査でも、ユーザーのメンタルモデルを反映した設計が満足度向上に直結する内容が示されています。

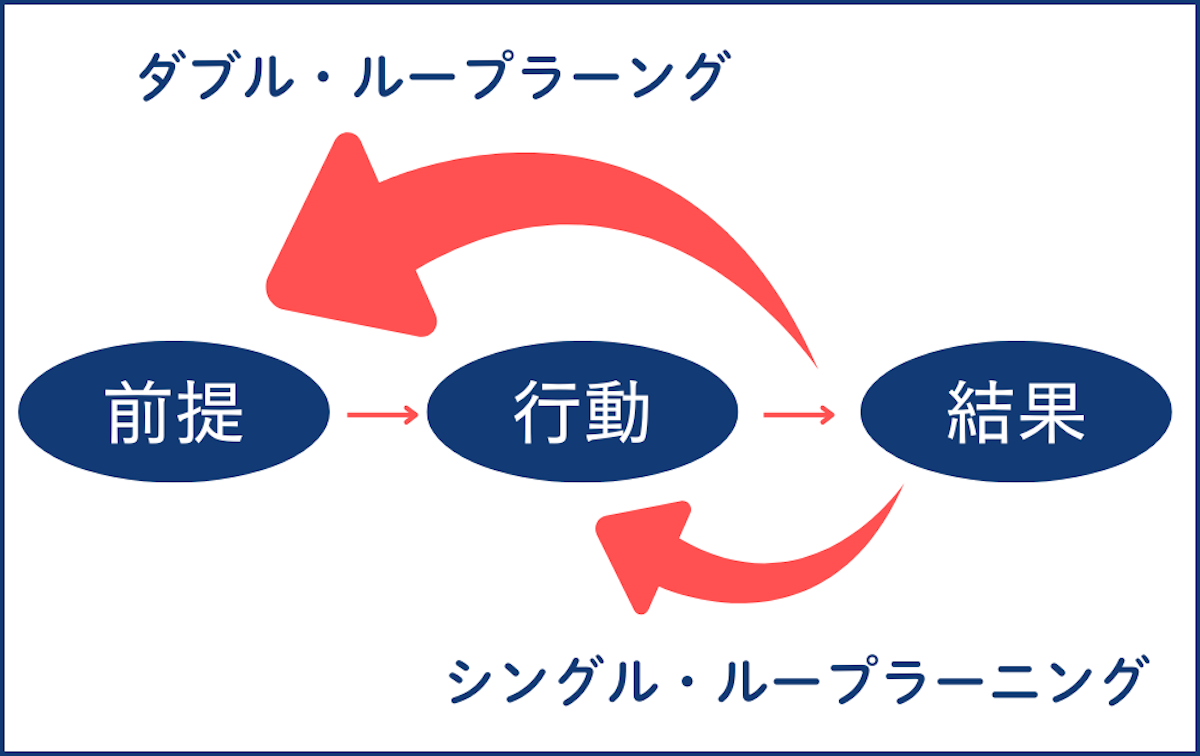

押さえておきたい!メンタルモデルそのものを問い直す概念

メンタルモデルそのものを問い直し、根本的な学習を促す概念にダブル・ループラーニングがあります。

メンタルモデルそのものを問い直し、根本的な学習を促す概念にダブル・ループラーニングがあります。

ダブル・ループラーニングとは、組織行動学者のクリス・アージリスが提唱した学習理論です。メンタルモデルの根底にある「なぜそう考えるのか?」という前提自体を問い直すことで、根本的な変革を促します。

組織や個人が直面する課題解決には、以下の2つの学習ループが存在するとしています。

【2つの学習ループのイメージ】

【シングル・ループラーニング】

・設定された目標やルールのなかで、行動を修正することで問題を解決する学習

・例えば、売上が伸びない→営業の件数を増やすといったもの

・これは、既存のメンタルモデルの枠内で行動を改善するに過ぎない

【ダブル・ループラーニング】

・根本的なメンタルモデルや前提自体を問い直し、修正する学習

・売上が伸びない→「私たちの顧客像の前提が間違っていないか?」と問い直す、「自社製品は他社より優れている」という無意識の思い込み(メンタルモデル)を疑うなど、顧客ニーズを根本から見直す

コーチングの場面では、クライアントの「私は人前で話すのが苦手だから無理」という前提をそのまま受け入れるのではなく、「なぜそう思うのか?」「もしその思い込みがなかったら、どう挑戦してみたいか?」と問いかけてみましょう。

問いかけや対話を通じてクライアントが自分のメンタルモデルに気づき、書き換えられるように支援するのがポイントです。思い込みに気づき前提を見直せるようなサポートで、クライアント自身が持続的に成長し、行動を変えていけるように促します。

まとめ:メンタルモデルを理解し、前向きな成長につなげよう

メンタルモデルは、経験や思い込みに基づいて判断や行動を効率化する一方で、「どうせ無理だ」といった固定観念となり、可能性を狭めてしまう場合もあります。

メンタルモデルは、経験や思い込みに基づいて判断や行動を効率化する一方で、「どうせ無理だ」といった固定観念となり、可能性を狭めてしまう場合もあります。

しかし、自分のメンタルモデルに気づき、それがどのようなタイプ(価値なし、愛なし、ひとりぼっち、欠陥・欠損)に当てはまるのかを理解すれば、自己成長のきっかけをつかむことも可能です。

メンタルモデルを理解し、自分やクライアントの思考の前提を見直す行為は、自己変容への第一歩なので、コーチングの質を大きく高めるうえでも大切です。日々のセッションでその気づきを継続的な変化につなげるには、対話の積み重ねを可視化し、成長を実感できる仕組みが欠かせません。

一人ひとりに合わせた柔軟なクライアント管理を一元化するなら、株式会社メタメンターが提供する日本初のコーチングCRM「MetaMentor CRM」がおすすめです。

PCのファイルやメール、カレンダーなどあちこちに散らばりがちなクライアントの基本情報やセッション記録を一元管理できるため、前回のセッション内容の確認もスムーズにできクライアントとの対話を深められます。

ウェルビーイング診断機能を活用して、成果の積み重ねを数値やグラフで可視化することも可能です。クライアント自身も成長を実感しやすくなるMetaMentor CRMについての詳細は、下記をクリックのうえお気軽にご確認ください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。