目次

ISO 25554:2024は、高齢化社会において企業や地域がウェルビーイングを推進するための指針として、日本が主導して開発した国際規格です。しかし、ISO 25554:2024は発行されて間もないため「具体的な内容や自社での活用方法などがイメージしにくい」といった課題を感じる方もいるのではないでしょうか。

本記事ではISO 25554:2024の概要と特徴、企業でウェルビーイング推進に活用する際のポイントなどをご紹介します。記事の最後には、ウェルビーイング推進や健康経営®の実践事例も紹介しますので、ぜひお役立てください。

ISO 25554:2024は抽象度が高いため、自社で活用するには課題を明確にしたうえで方針や目指すゴールの設定が求められます。

自社の課題に沿った方針を決定するには、まずウェルビーイングの状態を定量的に可視化するのがおすすめです。ウェルビーイングを定量的に可視化することは、従業員の施策への関心を高めるのにも効果的です。

メタメンターでは、ウェルビーイングを3つの側面から可視化できるウェルビーイング診断を提供しています。ISO 25554:2024を活用した施策の立案に役立てたい方は、ぜひ下記よりウェルビーイング診断をお試しください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイング診断はこちらウェルビーイング推進に役立つ!ISO 25554:2024の概要と特徴

ISO 25554:2024は「高齢化社会―地域や企業等でウェルビーイングを推進するためのガイドライン」として発行されました。高齢化社会の先進国である日本が主導となって開発されています。

現状ではウェルビーイングのISO規格を認証する機関はなく、フレームワークのみが提示されている状態です。今後、フレームワークを活用した事例をまとめ「ISO TR(テクニカルレポート) 25554-2」として発表される予定となっています。(※)

参考:ウェルビーイングのISO標準と促進のためのフレームワーク|触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌 ふるえ Vol.56

ISO 25554:2024が開発された背景と目指すゴール

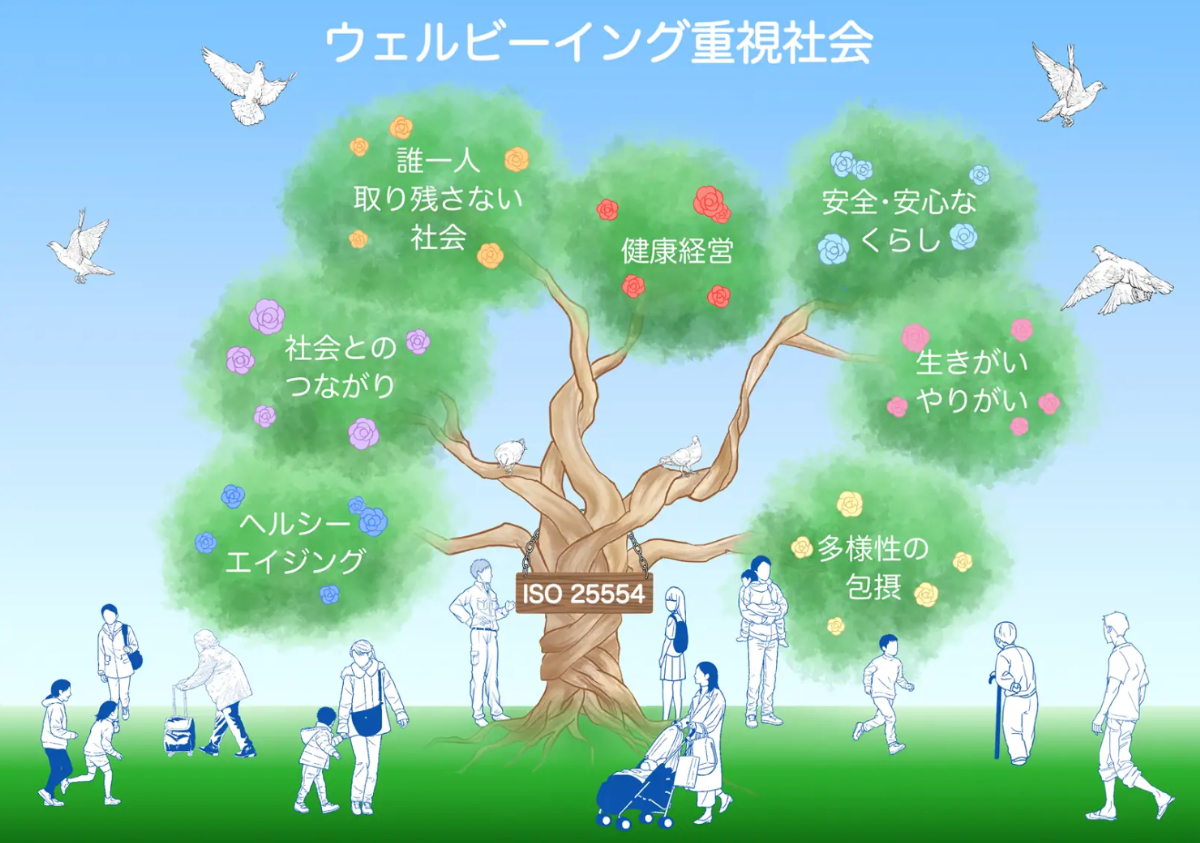

ISO 25554:2024が目指すのは、人々のウェルビーイングを第一とする「ウェルビーイング重視社会」です。

出典:ウェルビーイング重視社会への転換を促す国際規格ISO 25554が発行 | 一般財団法人日本規格協会のプレスリリース|PR TIMES

近年ではGDPなどの経済統計に代わり、生活の質や豊かさをとらえ評価する指標の開発が活性化しています。

ISOは設立当初から、ウェルビーイングを重要な課題として位置付けていました。ISO 25554:2024が開発された背景には、年齢にかかわらずウェルビーイングの維持・向上が国際的に重視されるようになったことが影響しています。

ISO 25554:2024が目指すウェルビーイング重視社会を実現するには、高齢化社会による労働力の減少への対応が必要不可欠です。健康で労働意欲のある高齢者が活躍できれば、国全体の生産性が向上し、ウェルビーイングな状態を目指しやすくなるためです。

実際に、日本の内閣府も国民のウェルビーイング向上を目指し、年齢や性別問わず誰もが働きやすい環境整備に取り組んでいます。

出典:誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会の実現に向けて①|内閣府

企業においても生産性向上や経済成長、Quality of Working といった考え方にもウェルビーイングの概念が持ち込まれ、対応に追われています。

参考:「ウェルビーイングを仕組み化し社会的価値を創出する産総研の挑戦|国立研究開発法人産業技術総合研究所

このような現状から、高齢化社会でさまざまな組織がウェルビーイング推進を目指すための具体的な道筋を示す目的でISO 25554:2024が開発されました。

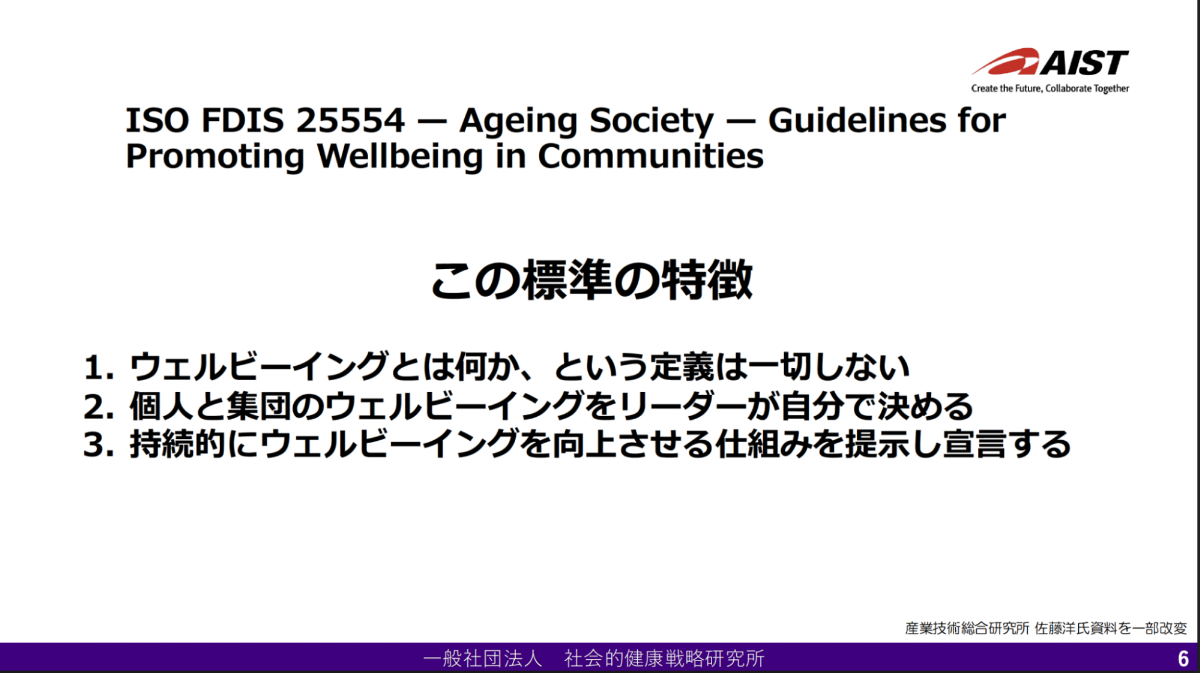

ISO 25554:2024の3つの特徴

ISO 25554:2024の特徴については、下記の表をご参照ください。

【ISO 25554:2024の3つの特徴】

| 特徴 | 概要・詳細 |

|---|---|

| 多様な組織が活用できる汎用性の高さ | ・抽象度を高くすることで、組織の規模や性質を問わず実践可能 |

| 健康経営やデジタル技術活用など日本の知見が基盤にした構成 | ・健康経営を国際的に普及し、ウェルビーイングな就労環境の普及と生産性向上の両立 ・持続的にウェルビーイングを向上させる仕組みを提⽰し、宣⾔する |

| WHO(世界保健機関)やSDGs(持続可能な開発目標)といった国際的な理念との合致 | ・ヘルシーエイジングの理念やSDGsの「誰一人取り残さない」に基づいて設計 |

ISO 25554:2024では「ウェルビーイングとは何か」という定義は一切していません。個人と集団のウェルビーイングは、組織のリーダーが自ら決めるよう定められています。

PR TIMESで発表されたプレスリリースによると、組織の状況に応じてウェルビーイング向上に取り組むために、下記の項目を組織で設定するよう推奨されています。

- 対象者

- 推進領域

- 実施のプロセス(計測、評価、改善)

上記で特に重要となる項目は、実施のプロセス(計測、評価、改善)です。取り組みによって期待する効果を定義しないまま推進しても、費やした金額やリソースに見合う成果は得られにくくなります。

客観的な指標で計測・評価し、改善を繰り返せば、自社の現状にマッチした取り組みを継続できます。ISO 25554:2024を活用するには、自社の現状を把握したうえで持続可能なプロセスを設定しましょう。

ISO 25554:2024と健康経営との関連性

健康経営は、ISO 25554:2024に密接に関係しています。日本の健康経営やデジタル技術活用をベースに、国際的に活用できるガイドラインとして開発されたのがISO 25554:2024です。

すべての従業員のウェルビーイングを目指すには「従業員の健康と企業の発展」を目標とする健康経営をそのまま推進するのでは不十分です。ISO 25554:2024は、企業に限らずあらゆる組織がウェルビーイングを第一にした取り組みを実行できる汎用性の高い内容になっています。

ISO 25554:2024では、計画・評価など具体的な実践方法の共有が不十分という健康経営の課題が改善されているのも特徴です。日本でも健康経営の推進とともに、ウェルビーイングの実現を目指す企業が増えています。

具体的な例として、塩野義製薬ではウェルビーイングの実現を目指し、スーパーフレックスタイム制度・在宅勤務制度、選択的週休3日制などを導入しました。

加えて健康経営として、社員食堂でのヘルシーメニューの提供や禁煙支援などを会社主体で実践しています。

ISO 25554:2024についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

企業経営におけるウェルビーイング推進の新たな指針:ISO 25554:2024発行

日本が主導して開発した国際規格ISO 25554:2024は、企業にとって具体的な道筋を示す画期的な指針として注目されています。この記事ではISO 25554:2024の概要をお知らせします。

記事掲載日:2024年12月14日

ここまでで、ISO 25554の概要や日本の健康経営との関係性について紹介しました。

では、実際にこの規格を活用することで、企業側にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。ここからは、従業員のエンゲージメント向上から採用力強化など、企業の成長に直結するメリットを詳しく紹介します。

企業でISO 25554:2024を活用する3つのメリット

企業でISO 25554:2024を活用するメリットは下記の3点です。

メリットを知っておけば自社でISO 25554:2024を活用する根拠が明確になり、関係者の理解と協力を得やすくなります。

メリット1:従業員のエンゲージメントの向上

ISO 25554:2024の活用による1つ目のメリットは、従業員のエンゲージメント向上です。エンゲージメントには、ワークエンゲージメントと従業員エンゲージメントが存在します。

ワークエンゲージメントとは、仕事に対するポジティブな態度や心理状態を表す概念です。従業員エンゲージメントは、従業員が会社に対して抱く信頼や貢献意欲を指します。それぞれのエンゲージメントについての詳細は、下記の記事をご参照ください。

【事例付き】ワークエンゲージメントを測定する3つの方法!活用ポイントも解説

ワークエンゲージメントの測定には3つの方法があります。本記事では、ワークエンゲージメントの要素や関連が深い概念・測定後の活用ポイント、企業の事例などを紹介しています。

記事掲載日:2024年5月29日

従業員エンゲージメントとは?向上施策や導入事例・測定方法を解説

従業員エンゲージメントとは、従業員が持つ貢献意欲や愛着のことです。本記事では、従業員エンゲージメントの概要や向上施策、導入事例や測定方法まで詳しく解説します。

記事掲載日:2024年9月25日

ワークエンゲージメントが高くなれば、従業員の精神的ストレスや疲労度が軽減します。従業員エンゲージメントが高ければ長く働き続ける意欲が向上するため、離職防止に効果的です。

ウェルビーイングな状態の人は、ワークエンゲージメントが高い傾向にあるという研究結果もあります。

参考:ワーク・エンゲイジメントと心理的well-beingの関連性についての 研究|里 政幸 筑波大学大学院ビジネス科学研究科

さらに従業員がウェルビーイングな状態であれば、精神的に安定しているため人間関係も良くなり、さらなるイノベーションの創出も期待できます。

ウェルビーイングな就労環境の普及を目指すISO 25554:2024の活用は、従業員のエンゲージメントを高めたい企業にとってメリットが大きいといえます。

メリット2:企業ブランドの強化と採用力向上

企業ブランドの強化と採用力向上も、ISO 25554:2024を活用する大きなメリットです。

ウェルビーイングは、人的資本経営・ESG経営の中核に位置づけられています。そのため、ウェルビーイングの維持・向上は、社内だけにはとどまらず社会的な意義のある取り組みです。

ウェルビーイング推進に取り組めば、社会的責任を果たす企業としてのイメージが向上します。企業イメージの向上は、ブランド価値のさらなる強化にも効果的です。

実際に、健康経営の取り組みを紹介したり働き方改革の提案をおこなう機会が増えたりした結果、自社商品の販売促進につながった株式会社東京堂のようなケースもあります。

従業員のウェルビーイングを重視した施策自体が、求職者へのアピール要素になるのもメリットです。特に中小企業は深刻な人材不足であり、従業員の価値を高める施策は新たな人材を引き付ける魅力となります。

実際に及川産業株式会社では、健康経営に積極的な企業として取り上げられた就活用パンフレットを見た高校生から申し込みがあり、新入社員として迎えた事例があります。

メリット3: ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進

3つ目のメリットは、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進です。ISO 25554:2024は年齢や性別、人種などにかかわらず、誰一人取り残さない社会を目指しています。

高齢化社会において、誰しもが働きやすい職場環境は雇用の確保に必要不可欠です。企業でISO 25554:2024を活用すれば、多様な人材が尊重され活躍できる職場環境づくりにも役立ちます。

具体的な事例として株式会社大観荘では、高齢従業員が働き続けられるように業務や勤務形態、設備の見直しに取り組みました。経験豊かなベテラン従業員の活躍は、お客様への質の高いおもてなしや新人教育に貢献しています。

参考:70歳雇用推進事例集2025を本サイトにアップしました|高年齢者活躍企業事例サイト・独立行政法人高齢·障害·求職者雇用支援機構

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の重要性や成功事例について詳しく知りたい方は、下記の記事をお役立てください。

ダイバーシティ&インクルージョンの推進:コーチングの力で働きやすい環境を創出

ダイバーシティとインクルージョンの推進は企業成長の鍵。コーチングの導入事例から学ぶ実践的な手法を紹介します。

記事掲載日:2023年7月28日

ISO 25554:2024を活用したウェルビーイング推進の5つのポイント

ISO 25554:2024を活用したウェルビーイング推進への取り組みとして、主に下記の5点が挙げられます。

ウェルビーイング推進への取り組み方を知れば、組織の持続的な成長と競争力の強化を目指せるので、参考にしてください。

取り組み1.自社の方針や目指すゴールを明確化する

1つ目の取り組みは、自社の課題を明確にしたうえで方針や目指すゴールを設定することです。

ISO 25554:2024を活用する際は、組織の状況に沿った方針を決めるように定められています。組織の現状や課題を把握しないまま施策を立案しても、期待する成果を得るのは困難なためです。

取り組むウェルビーイングの領域を明確に定めれば、組織として目指す姿や取り組む際の留意点が明確になります。自社の状況を把握する方法としては、健診結果の確認やアンケートなどがおすすめです。

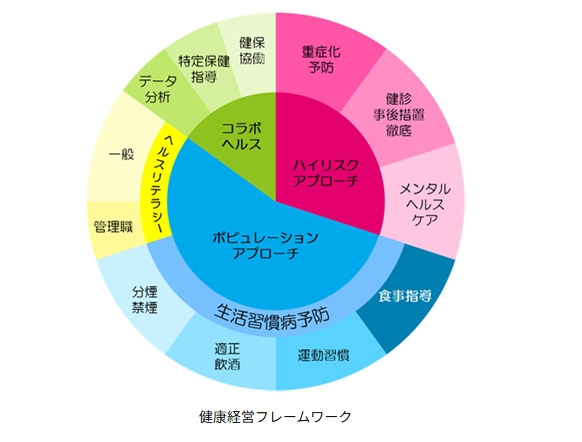

具体的な例として健康課題を「健康経営フレームワーク」で整理し、目標を設定したマルハニチロ株式会社が挙げられます。

出典:健康経営の推進|マルハニチロ株式会社

ISO 25554:2024を活用する際は自社の現状を可視化し、実情に合った目標を設定するのをおすすめします。

取り組み2.ウェルビーイング推進が継続できる体制づくりをおこなう

ウェルビーイング推進を継続できる体制づくりも、重要な取り組みです。ISO 25554:2024では、従業員だけではなく組織のウェルビーイング推進も目指しています。

特に健康投資への成果は即効性のないものも多く、長期的に取り組んで効果を判定する必要があります。従業員に長期的な協力を得るためには、担当者による組織的な取り組みが必須です。

ISO 25554:2024を活用した、ウェルビーイング推進への体制づくりに取り組む際のポイントは下記のとおりです。

・経営者以外に複数人の担当者を決める

・衛生管理者などの専門資格保有者や決定権のある人をメンバーにする

・定期的にミーティングを開催し情報共有や意見交換の場を設ける

・事業場ごとに温度差が生じないように取り組みを進める

ウェルビーイングを推進しつつ組織の発展を目指すには、持続可能な体制づくりが重要なポイントとなります。

取り組み3.ウェルビーイング推進について宣言する

3つ目の取り組みは、組織のリーダーが持続的にウェルビーイングを向上させる仕組みを提示し宣言することです。

日本の健康経営では、最初に経営者が「健康宣言」を社内外に発信することが求められています。健康宣言は経営者の自覚を表明しつつ、従業員を大切にしている企業であるとアピールするのに効果的です。

ISO 25554:2024でも同様に社内外へ宣言し、従業員のウェルビーイング推進に本気で取り組んでいる姿勢を示すことが大切になります。

ウェルビーイング推進について宣言する方法は、下記のような例が挙げられます。

【ウェルビーイング推進について宣言する例】

・会社の入り口や応接室など社外の人の目に触れるところに掲示

・自社ホームページに掲載

・全社員にメール配信

・全体会議で宣言

宣言によって従業員のエンゲージメントが向上し、施策への理解を得やすくなるのもメリットです。

取り組み4.計測・評価のプロセスを設定する

計測・評価のプロセスの設定も、施策の妥当性の判断には欠かせません。ISO 25554:2024でも、計画・評価・改善のプロセスについて示されています。

客観的指標を用いてウェルビーイングのPDCAを回せば、自社の実情や課題に沿った施策にブラッシュアップできます。ウェルビーイングのPDCAを回す際は、ウェルビーイング診断といったウェルビーイングを可視化できるツールが有用です。

ウェルビーイングの可視化は、施策の費用対効果を判定する際にも役立ちます。従業員のウェルビーイングへの意識向上や、施策への理解を得るのにも効果的です。

ウェルビーイングは、エンゲージメントの上位概念となります。そのため、ウェルビーイングを計測・評価すれば、ワークエンゲージメントや従業員エンゲージメントも把握できます。

取り組み5.専門家の視点も活用する

5つ目の取り組みは、必要に応じて専門家の視点を活用することです。専門家の視点を活用すれば、課題の抽出や効果的な施策の実行が容易になります。

ウェルビーイング推進の必要性を理解していても、人材不足で取り組めていない中小企業は珍しくありません。専門家の協力を得れば、限られたリソースでも効果的なPDCAを回しやすくなります。

よくある例は、専門職や支援機関と連携したハイリスク者などに対する保健指導・面談や、外部専門職によるメンタルヘルス相談窓口の設置などが挙げられます。専門家による実践的な取り組みは、対象となる従業員の満足度を高めるのにも効果的です。

しかし、ウェルビーイングは抽象度の高い概念であるため、組織として具体的な行動に落とし込むことが難しく、推進に必要な専門的な知識や手法をもつ人材が不足している企業も少なくありません。

そこでメタメンターでは、早稲田大学教授の監修を受けて開発した「ウェルビーイング診断」を提供しています。この診断では、一人ひとりのウェルビーイングを可視化する明確な尺度に基づき、現状把握と課題抽出が可能です。

また、個人のウェルビーイングを促進するだけでなく、その結果を踏まえた組織全体での実践に向けて、ワークショップ形式での支援も行っています。従業員のウェルビーイングへの理解と関心が深まることで、具体的かつ効果的な取り組みへとつなげていくことができます。

ご関心のある方は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

国際コーチング連盟(ICF)認定PCC取得者に相談できる!

コーチング導入に関するご相談はこちら「とはいえ、実際にどこから取り組んでいけばいいのだろう」という方に向けて、ここからは健康経営優良法人に認定されており、ウェルビーイング推進や健康経営に取り組んでいる企業事例を紹介します。

ウェルビーイング推進や健康経営を実践する5社の事例

事例を紹介するのは、以下の5社です。

さまざまな規模や業種の企業による施策を知れば、自社にマッチした施策を立案する参考になります。

事例1.マルハニチロ株式会社

出典:マルハニチロ株式会社

【マルハニチロ株式会社の事例】

| 身体的な健康に関する施策 | ・法定以上の定期健康診断を実施 ・保健師による事後フォローも徹底 ・従業員の健康増進に自社商品を活用 |

|---|---|

| 精神的な健康に関する施策 | ・新入社員に臨床心理士による個別面談を実施 ・メンタル不調予防の知識習得を支援 ・1on1ミーティングやメンター制度を導入 ・上司・先輩との対話機会の拡充 |

| 社会的充足感(職場環境・コミュニケーションなど)に関する施策 | ・各拠点に1名ずつウェルビーイング推進担当者を配置 ・定期的なミーティングを実施 ・健康課題や従業員アンケートをもとにした従業員向けイベントの実施 |

マルハニチロ株式会社では健康経営の推進に際し、各種KPIを定め効果検証を実施しています。月1回の定例会により、健康経営の専門組織同士での連携や情報共有などをおこなっているのも特徴です。

事例2.三菱ケミカルグループ

出典:三菱ケミカルグループ

【三菱ケミカルグループの事例】

| 身体的な健康に関する施策 | ・健康診断結果をもとに4つの健康ステージを設定 ・各ステージに応じた健康行動の促進・支援 ・社員の運動習慣化を目的としたウォーキングキャンペーンを実施 |

|---|---|

| 精神的な健康に関する施策 | ・継続的に学べるメンタルヘルス研修の実施 ・外部専門家による共通相談窓口の設置 |

| 社会的充足感(職場環境・コミュニケーションなど)に関する施策 | ・「がんと就労を支援する活動(All WorkCAN’s)」の展開 ・フレックスタイム制やテレワーク、柔軟な休暇制度を導入 |

三菱ケミカルグループは社内調査により、女性の健康に対するセルフケアの実態、職場の理解度が課題であると判明しました。女性の健康を重点施策とし、女性を含むすべての従業員のウェルビーイング向上を支援しています。

事例3.味の素株式会社

出典:味の素株式会社

【味の素株式会社の事例】

| 身体的な健康に関する施策 | ・健康管理ポータル「My Health」で健康診断結果・生活習慣・勤務状況を可視化 ・社員食堂でバランス食メニューの提供 |

|---|---|

| 精神的な健康に関する施策 | ・描いたキャリアを上司と共有 ・キャリア開発面談の実施 ・管理職向けラインケア向上セミナーの実施 |

| 社会的充足感(職場環境・コミュニケーションなど)に関する施策 | ・ランチ時間で気軽に参加できる「DE&Iランチセミナー」を開催 ・独自の休暇など多彩な福利厚生を制定 |

味の素株式会社は、海外グループでも積極的な健康経営に取り組んでいるのが特徴です。多様な従業員のニーズに応える取り組みにより、ウェルビーイングの向上を目指しています。

事例4.五條メディカル株式会社

出典:五條メディカル株式会社

【五條メディカル株式会社の事例】

| 身体的な健康に関する施策 | ・全職員を対象にした体力測定を実施 ・ICTを活用した健康増進支援サービスの利用 |

|---|---|

| 精神的な健康に関する施策 | ・メンタルヘルス研修(新入社員、ラインケア、セルフケアなど)の充実 ・対話型(個人を認め合う)社風の推奨 |

| 社会的充足感(職場環境・コミュニケーションなど)に関する施策 | ・健康増進幸福(しあわせ)創造部の設置 ・ジェンダー平等・多様性に配慮した職場づくりの推進 |

五條メディカル株式会社では、従業員の家族にも自社が仲間だと感じてもらえるような取り組みを推進しています。2025年の大阪万博に従業員と同居家族を招待し、最先端の医療に触れ心身のリフレッシュを図る機会を提供しています。

参考:持続可能な未来のための取り組み|五條メディカル株式会社

事例5.ヒューマンズ・ネット株式会社

【ヒューマンズ・ネット株式会社の事例】

| 身体的な健康に関する施策 | ・スマートフォンによる健康支援サービスアプリ「CAReNA」を全従業員に提供 ・運動量増進を目的とした立ち会議コーナーの設置 |

|---|---|

| 精神的な健康に関する施策 | ・メンタルヘルスや健診結果の読み解き方など社内健康研修の実施 ・健康診断受診率とストレスチェック参加率100%の継続 |

| 社会的充足感(職場環境・コミュニケーションなど)に関する施策 | ・健康保険組合主催のウォーキングイベントに全社で積極参加 ・各種クラブ活動への費用補助 |

ヒューマンズ・ネット株式会社が強みとして挙げているのは、社員のコミュニケーション力です。社員旅行やクラブ活動などにより、上司部下の垣根を越えた交流を促進しています。

さまざまな取り組みが実践されているウェルビーイング推進ですが、ウェルビーイングは抽象的な概念で目に見えないため、取り組みを社内に浸透させるのが難しいと感じるケースが珍しくありません。たとえ会社側が従業員のウェルビーイング向上に取り組んでいても、従業員側に「ウェルビーイングが向上している」という実感がなければ、取り組みへの協力を得ることが難しくなります。

そこでおすすめなのが、ウェルビーイングが可視化できるツールの活用です。ここからは、おすすめのツールを紹介します。

ISO 25554:2024を活用した取り組みにはウェルビーイング診断ツールが効果的

ISO 25554:2024では、施策の効果を計測し、評価・改善に活かすことを推奨しています。そのためISO 25554:2024を活用した取り組みには、ウェルビーイングの状態を診断できるツールの利用が便利です。

ツールで現状や変化を可視化できれば従業員が関心を持ちやすくなり、施策の精度も向上します。健康経営に取り組んでいる企業でも、従業員の健康状態やエンゲージメントを可視化して施策の評価に活用しています。

ウェルビーイングの状態を可視化するツールなら、メタメンターのウェルビーイング診断がおすすめです。メタメンターのウェルビーイング診断なら、心理的・社会的・身体的な側面からウェルビーイングの状態を可視化できます。

ウェルビーイング診断ツールを活用する際は、信頼性と妥当性のある結果が得られるかどうかも重要です。メタメンターのウェルビーイング診断は、早稲田大学の大月教授が監修しています。学術的根拠のある結果であれば従業員の納得感も得られ、自発的な活動を促しやすくなります。

ウェルビーイングの状態を測定できるツールを活用し自社の施策に活用したい方は、下記のバナーから気軽にご利用ください。

心理的・社会的・身体的と網羅的に評価!

ウェルビーイング診断はこちらまとめ:ISO 25554:2024を活用して企業と従業員のさらなる発展と幸福を目指そう

ISO 25554:2024は、高齢化社会におけるウェルビーイング推進への実践方法を示した世界共通のガイドラインです。規模や業種を問わず、あらゆる企業で活用できる汎用性の高さが特徴になります。

ISO 25554:2024は内容の抽象度が高いため、活用する際には自社の現状や課題の明確化が必須です。自社の現状や課題を明確にしたうえで、取り組むウェルビーイングの領域やゴールを設定する必要があります。

ウェルビーイング推進のためには、継続できる体制づくりや施策の効果検証・改善も欠かせません。なにより施策の効果を最大限に高めるには、従業員の協力が不可欠です。従業員の協力を得るためには、経営者による宣言や客観的な指標の提示などが効果を発揮します。

メタメンターの「ウェルビーイング診断」なら、心理的・社会的・身体的の3側面から従業員の状態を定量的に可視化できます。学術的根拠もある診断結果のため、従業員に施策の妥当性を示すのに有用です。

診断は5分程度で完了するため、負担感が少ないのもメリットです。ウェルビーイング診断をISO 25554:2024の活用に役立てたい方は、下記からお気軽にお試しください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイング診断はこちら

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。