目次

近年、社員支援としてカウンセリングやコーチングを導入する企業が増加しています。しかし、両者の違いや活用方法などがわからず、どちらを導入すべきか判断に迷う企業担当者も多いのではないでしょうか。

コーチングとカウンセリングの違いを知ったうえで社員支援策を導入すれば、より期待する効果が得られます。

本記事では、コーチングとカウンセリングの違いや共通点、選択基準などについて解説します。最後にはコーチングとカウンセリングを連携させた支援方法も紹介しますので、社員支援の選定にぜひお役立てください。

社員の可能性を広げたい場合には、コーチングがおすすめです。

「とはいえ、コーチの探し方や依頼先がわからない」という方は、「笑顔で変容できる社会を創る」をビジョンに掲げ、ICF認定PCCコーチが代表を務めているメタメンターへお気軽にご相談ください。

国際コーチング連盟(ICF)認定PCC取得者に相談できる!

コーチング導入に関するご相談はこちらコーチングとカウンセリングの基本的な定義

コーチングやカウンセリングの導入を検討する際は、まずそれぞれの定義を理解するのがポイントです。基本的な定義を理解できれば、自社にとってコーチングとカウンセリングのどちらを導入すればいいのかを見極めやすくなります。

コーチングとは自身の可能性を最大化する支援

国際コーチング連盟(ICF)は、コーチングを以下のように定義しています。

思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通して、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くこと

コーチングは、知識や技術などを教えるティーチングやコンサルティング、カウンセリングなどその他の支援的職業とアプローチが異なるので、明確に区別されます。クライアントの状況によっては、カウンセリングなど別の支援職への紹介も必要です。

コーチングは、内発的な動機付けを高め、自発的な行動を促すための現状分析や未来志向の問いかけが多く用いられます。

【コーチングの質問例】

「理想の状態が10点だとしたら、今の自分は何点?」

「1年後何ができるようになったらうれしい?」など

コーチングは生産性の向上、人生やキャリアに対する満足度の上昇など多くの効果が期待できるため、目的などによってさまざまな種類があります。主なコーチングの種類については、以下の表をご覧ください。

【主なコーチングの種類】

| 対象 | コーチングの種類 |

|---|---|

| 企業や組織向けコーチング | ・ビジネスコーチング ・エグゼクティブコーチング ・キャリアコーチング ・チームコーチング ・従業員コーチング ・リーダーシップコーチング |

| 個人向けコーチング | ・ライフコーチング ・ウェルネスコーチング ・人間関係コーチング ・コミュニケーション効果コーチング ・身体と健康のコーチング |

上記の表で紹介した経営者向けの「エグゼクティブコーチング」について詳しく知りたい方は、以下のリンクも併せてご覧ください。

平均ROI 788%!エグゼクティブコーチングの効果や導入ステップを紹介

エグゼクティブコーチングは、変化の激しいビジネス界でリーダーシップや意思決定力を強化し、経営者の成長を後押しする手法です。本記事ではその効果や導入ステップ、注意点などを紹介します。

記事掲載日:2023年5月30日

カウンセリングとは悩みや問題の解決を目指す支援

カウンセリングとは、相談者の抱える問題や悩みに対し、専門的な技術や知識を活用した相談・援助活動のことです。心理療法としての治療的援助活動まで、幅広く含まれる場合もあります。

参考:カウンセリング:用語解説|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

カウンセリングでは専門的な知識や技法を用い、安心して自分の感情や経験を話せる安全な場を提供します。考え方や行動パターンを変えていく際には、カウンセラーからのアドバイスや介入がおこなわれるのも特徴的です。

カウンセリングを通して気持ちの整理ができ、自身の考え方や行動パターン、環境要因などを客観視できるのがカウンセリングのメリットです。症状の改善だけでなく、クライアントがより良く生きていくのに寄与します。カウンセリングは病院や民間のカウンセリングルーム以外にも、職場や学校などさまざまな場所で受けられます。

参考:Q5:カウンセリング効果の実際は?:専門家が事例と共に回答~職場のメンタルヘルス対策Q&A~|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

コーチングとカウンセリングの主な6つの違い

コーチングとカウンセリングの主な違いは、下記の6点です。

上記のうち企業担当者が特に知っておきたいポイントは「対象者の状態」と「期待される効果」です。多角的な視点で違いを理解すれば、なぜこの施策に投資するのかを明確化できます。それでは、一つずつ紹介します。

参考:キャリアコーチングにおける価値創造パターンの抽出|日本感性工学会論文誌

違い1. 目的

はじめにご紹介する両者の違いは、実施する目的です。コーチングは「プラスの状態をさらに伸ばす=パフォーマンス向上」を主な目的とします。一方でカウンセリングは「マイナスの状態をゼロに戻す=問題解決・回復」を目指します。

パフォーマンス向上を目的とするコーチングは、未来の成長や目標達成に焦点を当てている点が特徴です。コーチングなら、人生設計や業務向上など幅広い面をカバーできます。

問題解決・回復が目的のカウンセリングは、現在や過去の不調・困難からの回復に焦点を当てるなど、メンタル面のサポートがメインです。

新規事業のリーダーに抜擢された社員の能力開発や、キャリア設計を支援したい場合はコーチングがおすすめです。一方で復職に不安を抱える社員をサポートしたいときなどは、カウンセリングが適しています。

違い2.時間軸

アプローチの視点や時間軸にも違いがあります。コーチングで扱うのは「今の状況をどのように思うか(現在)」や「これからどうするか(未来)」がメインです。カウンセリングは「なぜそうなったか(過去)」や「今どう感じているか(現在)」に焦点を当てます。

コーチングで現在や未来に焦点を当てる理由は、目標達成には、現状分析や未来の行動計画が必要だからです。反対に、問題や悩みを解決するカウンセリングでは、未来ではなくなぜそうなったかの原因や現在の心境の理解が欠かせません。

【コーチングとカウンセリングの問いかけ例】

コーチング:「もしあなたが上司の立場だったら、どのような決断を下しますか?」(現在・未来志向の問いかけ)

カウンセリング:「その出来事が起きたとき、どのように感じましたか?」(心境を理解するための過去に対する問いかけ)

違い3.アプローチの視点

コーチングは「質問」によって思考を刺激し、気づきや行動を促すアプローチなのに対し、カウンセリングは「傾聴」によって安心感を与え、問題解決や自己理解を深めるアプローチです。

コーチは「もし時間やお金の制約がなかったら、どのような行動をしますか?」などの問いかけを通し、内面的な変化や行動変容を促します。

カウンセラーは「感じたことについて、もう少し詳しく教えてくれませんか?」と耳を傾け、内面の整理を促します。内面の整理を通し、不安の軽減や悩みへの適切な対処ができるように支援するのがカウンセリングの特徴です。

参考:キャリアコーチングにおける価値創造パターンの抽出|日本感性工学会論文誌

参考:Q5:カウンセリング効果の実際は?:専門家が事例と共に回答~職場のメンタルヘルス対策Q&A~|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

違い4.対象者の状態

対象とする社員の状態によって、適切な支援策は異なります。コーチングは、精神的に健康で、目標達成意欲のある社員が対象です。カウンセリングは、不安や悩みを抱え、精神的エネルギーが低下している社員も対象になります。

参考:健康日本21アクション支援システム Webサイト|厚生労働省

【適している対象者の具体例】

コーチング:昇進して意欲はあるものの、チームマネジメントに課題のあるAさん

カウンセリング:会議での発言が減り、表情が暗いBさん

2024年に発表された短期ワークコーチングの効果と副作用に関する研究では、精神疾患を有する100人とない103人に、仕事能力を安定させるためのコーチングを実施しました。結果ではどちらも作業能力や作業関連能力、対処行動を強化でき、目標達成に差はありませんでした。

一方で精神疾患を有する参加者は、コーチへの依存など多くの副作用を示しやすいことがわかっています。もし精神疾患を有する社員にコーチングを実施する場合、コーチに心理療法の専門知識が求められるため、別の専門家への紹介を視野に入れた対応が必要です。コーチングの適応外(アンコーチャブル)になる例は以下のとおりです。

・精神疾患を有する社員

・精神疾患の有無にかかわらず、過度に依存的な人や約束を守らない人 など

違い5.期待される効果

導入によって期待できる効果も、重要なポイントです。コーチングとカウンセリングで期待できる主な効果を、次の表でまとめました。

【コーチングとカウンセリングで期待できる主な効果】

| 支援策 | 期待できる効果 |

|---|---|

| コーチング | ・問題解決能力の向上 ・リーダー育成 ・個人的、職業的な目標達成 |

| カウンセリング | ・精神的な不調の予防や改善 ・精神疾患の治療 ・個人や家族の問題解決 |

コーチングとカウンセリングは、対話で長期的な行動変容をもたらす点では共通していても、期待できる効果は異なります。

たとえば、自身の価値観や目標ばかりを追い求める社員には、コーチングで自身を客観視してもらうのが効果的です。自身を客観視することで、人間関係やワークライフバランスを改善できる可能性があります。

強いストレスで仕事に支障をきたしている社員には、カウンセリングの導入がおすすめです。気持ちの整理ができ、安定して仕事に取り組める効果が期待できます。

違い6.資格の種類

カウンセラーとコーチは、保有している資格にも違いがあります。日本ではコーチングの国家資格は存在せず、国際団体や民間団体が発行しているものがほとんどです。信頼できる団体の認定資格としては、国際コーチング連盟(ICF)の国際資格(ACC・PCC・MCC)が挙げられます。

カウンセリングは、臨床心理士や公認心理師といった国家資格から民間団体が発行している資格まで幅広く存在します。

どちらも資格がなくても名乗れるため、利用する際は信頼できる団体の資格保有者に依頼するのがポイントです。コーチングとカウンセリングの違いについて詳細に知りたい方は、下記の記事を併せてご覧ください。

コーチングとは?必要な3つのスキルやメリット、課題まで総まとめ

コーチングとは、個人やグループの潜在能力を最大限に引き出し、目標達成をサポートするための対話のプロセスです。本記事では、コーチングの概念やICFが定める基準、メリットなどを解説します。

記事掲載日:2024年9月2日

ここまでコーチングとカウンセリングの違いをみて「共通点があるのでは?」と思った方もいるのではないでしょうか。またはティーチングやコンサル、セラピーとの違いはなにか疑問に思われるかもしれません。

共通点や類似する用語を知れば、コーチングやカウンセリングをより深く理解できるのがメリットです。ほかにも、両者を組み合わせて取り入れるといった応用も可能になります。

次からは、コーチングとカウンセリングの共通点や類似する用語を解説します。

似ているようで実は違う!混同されやすいティーチング・コンサル・セラピー

コーチングやカウンセリングと混同されやすい用語は、以下です。

【ティーチングやキャリアコンサルティング、サイコセラピーの概要と対象者】

| 用語 | 概要 | 対象例 |

|---|---|---|

| ティーチング | ・教師や指導者が知識や技術を伝授する指導方法 ・教師や指導者が主導権を握る |

・新入社員を対象とするオリエンテーション ・業務上必要な技術を迅速に習得して欲しい場合 |

| キャリアコンサルティング(※1) | ・個人を対象に職業の選択などキャリア形成の相談に応じ、助言や指導をおこなう ・気づきや発見を重要視するコーチングと異なり、コンサルティングは問題解決を重要視 |

・スキルアップの手法や取得する資格の選び方を知りたい個人 ・社員の仕事に対する意識を高めたい企業 |

| サイコセラピー(心理療法)(※2) | ・心理的な問題を抱える人を対象とする、専門家による心理学モデルをベースとした治療方法 ・カウンセリングよりも医学的要素が強く、症状などの改善や解決が目的(※3) |

・強いストレス状態や、うつ状態に陥っている ・精神疾患の治療に主治医が必要と判断した場合 |

(※1)参考:キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント|厚生労働省

(※2)心理療法(サイコセラピー):用語解説|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

(※3)健康日本21アクション支援システム Webサイト|厚生労働省

コーチングとカウンセリングは、成長を支援する点では共通しています。具体的な共通点は、下記のとおりです。

- 対話を通じて「より良い状態」を目指す

- 高度なコミュニケーションスキル

- 対象者の自主性を引き出す姿勢

企業の担当者が違いと共通点を併せて理解すれば、より効果的な人材育成・支援策を企画できます。

ケース別!企業や社員の状況に応じた支援策の選び方

ここでは、企業の具体的な課題や目的別に、どちらの施策がより適しているかを実際の企業導入事例を交えて解説します。

他社の活用事例を知れば、自社での導入をより具体的にイメージするのに役立つため、参考になれば幸いです。

可能性を広げる!コーチングが適している3つのケース

コーチングは、組織・個人の成長や活性化を目的とする場合に適しています。具体的なケースは下記のとおりです。

- リーダーや管理職を育成したい

- 社員の主体性やパフォーマンスを高めたい

- 目標達成への意欲やモチベーションを向上させたい

まずコーチングは、長期的に考える力や自己解決能力を養えるため、リーダー育成に最適です。

コーチは、まずスモールステップで達成可能な小さな目標を設定します。それを一つひとつ積み重ねていくことで、クライアントが成功体験を積むサポートをするのがコーチングの特徴です。成功体験が積み重なることで「自分にはできる」という確信が強化され、結果として自己効力感の高まりが期待できます。コーチングで自己効力感が高まれば、コーチングを受けた社員の主体的な行動を促進できます。

コーチングによって行動や習慣が変化することでポジティブな意識が芽生え、目標設定を「やらされている感」ではなく「自分で決めている」という意識に変容できるのもメリットです。結果として会社の目標に対して当事者意識が高まり、従業員エンゲージメント(企業や仕事への愛着や思い入れ)向上も期待できます。

管理職の学習機会や相互対話の場を提供するプログラムを展開しているのが、LINEヤフー株式会社です。LINEヤフーグループでは、「1on1のためのコーチングワークショップ」など、管理職は組織の課題感、個々の苦手領域と照らし合わせながら自ら選択・参加できる仕組みを作っています。

企業でのコーチングの導入事例をより詳しく知りたい方は、下記も併せてご覧ください。

国内外のコーチング導入企業7選!取り組み内容や組織力の引き出し方などを紹介

この記事では、Google、Microsoft、IBM、Netflixなどのトップ企業がなぜコーチングを事業戦略に組み込んでいるのかということ、そしてコーチングがどのように組織の力を最大限に引き出し、業績を向上させているかを解説しています。

記事掲載日:2023年5月16日

カウンセラー必須!カウンセリングが適している3つのケース

カウンセリングは、社員のメンタルヘルスケアや心理的安全性の確保に効果を発揮します。具体的には下記のようなケースです。

- 職場の人間関係に悩む社員がいる

- 離職率や従業員満足度が課題である

- 対象者の精神的な不調が明らか

社員支援として職場の人間関係などを相談できるカウンセリングを導入すれば、専門家によるケアの選択肢を広げられます。不安やストレスなどによるメンタル不調者の受け皿となり、離職の根本原因を探る一助となるのもメリットです。

株式会社モスフードサービスでは、人事部門とは独立した窓口として保健師による「健康相談室」を設置・運営しています。健康相談室では、心身の不安や少し体調が良くないときなどの相談対応などをおこなっています。ほかにも外部EAP機関による電話相談窓口も設置し、社外の専門家にも客観的に話ができる場を提供している点も特徴的です。

参考:株式会社モスフードサービス(東京都品川区):職場のメンタルヘルス対策の取組事例|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

前項の「対象者の状態」で紹介したように、精神的な不調が明らかな社員には、コーチングよりカウンセリングが向いています。精神的エネルギーが低下している状態で思考や行動を促すと本人の無力感を強め、さらに追い詰める可能性があるためです。

ただし、対話が困難または著しく負担になるケースではカウンセリングも対象外です。産業医などと相談し、休養や病院受診を勧めるといった対応をおすすめします。

参考:Q5:カウンセリング効果の実際は?:専門家が事例と共に回答~職場のメンタルヘルス対策Q&A~|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

コーチングやカウンセリングの導入には、組織に対する信頼感をもたらすメリットがあります。個々の社員が抱える問題に寄り添う体制作りは、従業員エンゲージメントの低下を防ぐのにも効果的です。従業員エンゲージメント向上に関して詳しく知りたい方は、下記の記事をお役立てください。

【課題別】従業員エンゲージメント向上の成功事例7選!7つの施策も徹底解説 | 科学的根拠に基づいたウェルビーイングの改善・向上に役立つ情報を発信するメディア | WELLBEING MAGAZINE

従業員エンゲージメントを高めるには、成果が出ている企業の事例を見るのがおすすめです。本記事では、課題別の事例やおすすめの施策などを解説します

記事掲載日:2024年4月30日

コーチングとカウンセリングを連携させた支援も効果的

多様な社員の課題に対して広範囲にカバーするには、コーチングとカウンセリングを連携させた支援が効果的です。 実際にコーチングとカウンセリングどちらも導入し、社員のパフォーマンスに応じた支援を実施している企業も存在します。

参考:ビジネスにおけるコーチングの役割 -類似手法との比較によるコーチングの明確化-|経営戦略研究 第10号

【コーチングとカウンセリングの連携例】

管理職やリーダークラスなど、能力の向上を期待したい社員→コーチング

メンタル状態が悪化傾向にある社員→早期のカウンセリングによる支援

社員の心身の状態は一定ではなく、個々の状況に応じてアプローチを柔軟に変化させるサポート体制が理想です。

最適な支援には社員のコンディションの把握が大事!

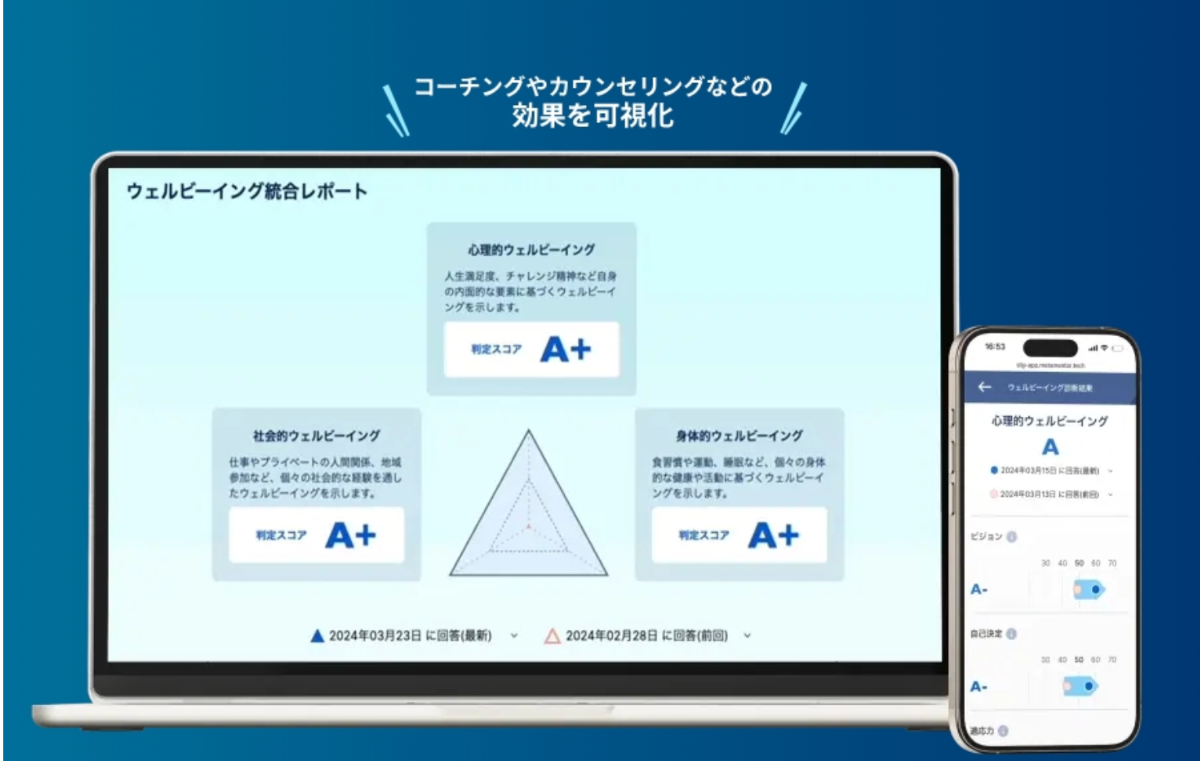

最適な社員支援策を講じるには、自社の社員がどのような状態にあるのかを、客観的なデータに基づいて把握するのが重要になります。メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」なら、社員を「心理的・社会的・身体的」3つの側面からの網羅的な診断が可能です。

【ウェルビーイング診断のレポート画面】

ストレスチェックだけでは、すべての側面をカバーできません。ウェルビーイング診断は、データに基づいた現状分析によりポジティブな状態も可視化できるため、コーチングとカウンセリング、あるいは両方を導入したほうがいいかを判断しやすくなります。

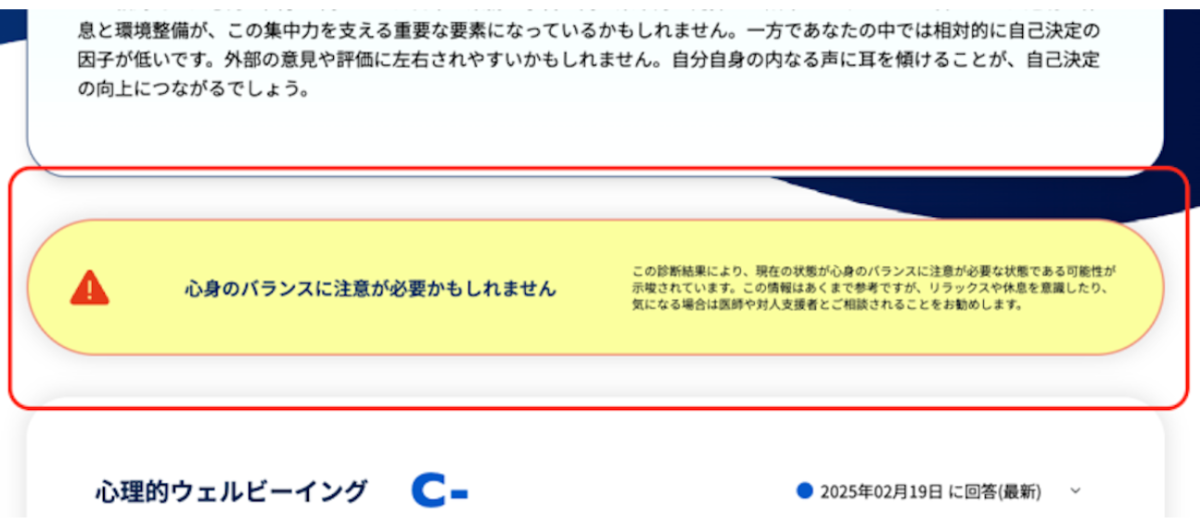

医療機関でも使用されているPHQ-9(うつの評価)やGAD-7(不安症の評価)のエビデンスに基づく指標を用いて、メンタルリスクを定量的に評価できるのもウェルビーイング診断の強みです。一定のスコア低下があれば自動的にアラートを表示できるため、メンタルケアが必要な社員に対して早期に介入できます。

【ウェルビーイング診断結果のアラート】

個人だけではなく「ストレスの高い部署」「エンゲージメントの課題」など社内全体の問題点を可視化できるのもメリットです。ツールの活用によって施策の効果を客観的に提示できれば、施策の妥当性や最適な予算配分を示す際にも役立ちます。

メタメンターのウェルビーイング診断は無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

コーチングやカウンセリングの効果を可視化!

ウェルビーイング診断はこちらまとめ:コーチングやカウンセリングで企業のさらなる発展を目指そう!

コーチングとカウンセリングは目的やアプローチなどに違いはあるものの、社員と組織の成長を支える点では共通しています。それぞれの特性を理解し、自社の課題や社員の状態に合わせて戦略的に活用するのがポイントです。

社員のコンディションは一定ではないため、適切な支援策を柔軟に組み合わせるのも大切になります。社員のコンディションを把握するには、ウェルビーイング診断などのツールを導入するのが効果的です。

もしインターネットの情報だけでは導入すべき支援策の判断が難しい場合は、信頼できる専門家への相談をおすすめします。コーチングの導入を検討する際は「笑顔で変容できる社会を創る」をビジョンに掲げ、ICF認定PCCコーチが代表を務めるメタメンターに、以下のボタンからぜひご相談ください。

国際コーチング連盟(ICF)認定PCC取得者に相談できる!

コーチング導入に関するご相談はこちら

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。