目次

従業員のエンゲージメントを高めるには、給与や福利厚生に加え、心身の健康やキャリアの充実といったウェルビーイングを包括的に支援し、働く意欲と組織へのつながりを生むことが不可欠です。

従業員の幸福度を把握し、具体的な施策につなげる手段として活用できるのが「ウェルビーイングサーベイ」です。

本記事では、ウェルビーイングサーベイのメリットや選ぶポイント、実施方法から成功事例まで詳しく紹介します。

ウェルビーイングサーベイに基づいた適切な意思決定のためには、科学的に裏付けられた指標を活用し、信頼性の高いデータの収集が重要です。

メタメンターのウェルビーイング診断は、BPSモデル(バイオサイコソーシャルモデル)を基礎に開発され、早稲田大学人間科学学術院 大月教授が監修した信頼性の高いツールです。

無料で利用できるので、ぜひお試しください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイング診断はこちらウェルビーイングサーベイとは健康状態や幸福度を数値化する調査方法

ウェルビーイングサーベイは、組織で働く従業員の健康状態や幸福度、職場環境に関する意識を数値化するための調査方法です。

従業員の幸福度と企業業績の関連性は、さまざまな研究で示されています。

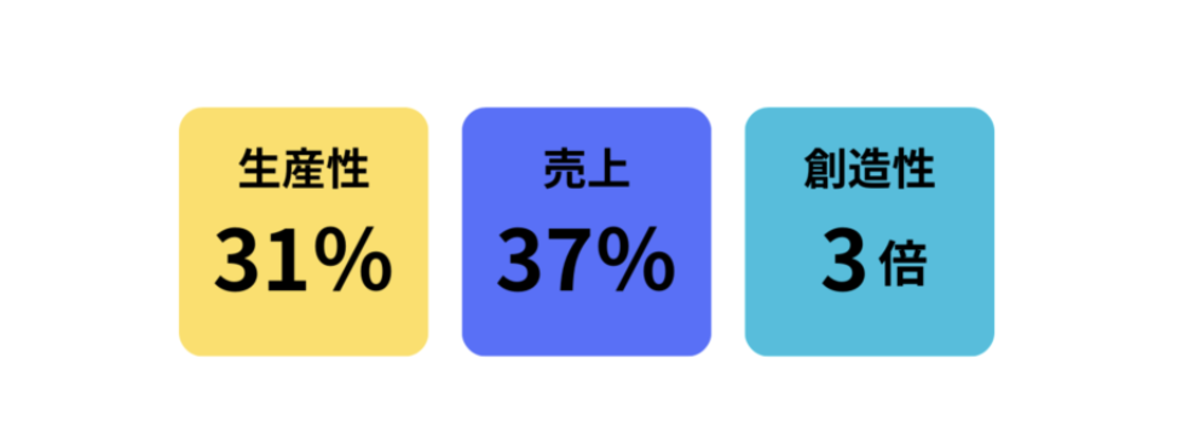

心理学者のソーニャ・リュボミルスキー氏、ローラ・キング氏、エド・ディーナ氏らの研究では「従業員が幸福な状態で仕事をすると、生産性が31%向上、売上が37%増加、さらに創造性は3倍に高まる」と発表されました。

参考:The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?

研究結果からも、ウェルビーイングサーベイを活用し、従業員の幸福度を向上させることは、企業にとって有益な投資といえます。

組織と従業員の視点で見る!ウェルビーイングサーベイを活用するメリット

ウェルビーイングサーベイの活用は、組織だけではなく、従業員にもメリットがあります。

ここでは、ウェルビーイングサーベイを活用することで得られるメリットを組織と従業員の視点別で紹介します。

組織のメリット

ウェルビーイングサーベイを活用した組織のメリットは以下の4つです。

1. 生産性の向上

心理学者のソーニャ・リュボミルスキー氏らの研究でもわかるように、従業員の幸福度が高いほど、生産性も向上する傾向にあります。

ウェルビーイングサーベイを活用した職場環境の改善は、従業員の幸福度とモチベーションを高め、組織全体のパフォーマンスや生産性の向上につながることが期待できます。

【職場環境の改善例】

▼ウェルビーイングサーベイの結果

・「心理的安全性」のスコアが低い

▼考えられる原因

・「意見を言いづらい」「ミスを報告しにくい」と感じている従業員が多い

・上司と部下の信頼関係が築けていない

▼改善策

・1on1ミーティングを導入し、定期的な対話の機会を設ける

2. エンゲージメントの向上

ウェルビーイングサーベイの結果に基づく施策は、従業員のモチベーションを高めるため、エンゲージメントの強化にも効果的です。

サーベイの結果は、課題の洗い出しにとどまらず、ポジティブな要素を活かした職場づくりにも役立ちます。

【エンゲージメントの向上例】

▼ウェルビーイングサーベイの結果

・評価の公平性や承認の満足度のスコアが低い

▼考えられる原因

・上司からのフィードバックが少なく、成果が正しく評価されていない

・昇進や報酬が適切に与えられていない

▼改善策

・社員表彰制度を導入して、従業員の成果や貢献を可視化する

3. 定着率の向上

職場の満足度や従業員の幸福度が高まると「この会社で働き続けたい」「自分にあっている」と感じやすくなり、企業への定着率向上につながります。

ウェルビーイングサーベイの結果をもとに業務量などを見直すことで、安心して働ける環境が整い、人材の流出防止や安定した組織運営が可能です。

【定着率向上の例】

▼ウェルビーイングサーベイの結果

・「仕事の負担感」のスコアが低い

▼考えられる原因

・業務量が多すぎて、プレッシャーを感じている

・明確な役割分担がされておらず、一部の人に負担が集中している

▼改善策

・業務の見直し会議を実施し、業務負担のバランスを調整

4. ウェルビーイング経営の実現

ウェルビーイング経営の実現も、大きなメリットです。ウェルビーイングを重視する企業では、従業員が心理的・身体的・社会的に満たされやすく、高いモチベーションをもって業務に取り組む傾向があるからです。

高いモチベーションをもつ従業員が多い企業では、品質の高いサービスの提供や人材の定着率向上が期待できます。

サーベイ結果に基づいて従業員の心身の健康を積極的に支援することは、組織の活力や競争力の強化につながります。

【ウェルビーイング経営の活用例】

▼ウェルビーイングサーベイの結果

・「運動不足を感じる従業員が多い」

▼考えられる原因

・座りっぱなしの業務環境

・運動の機会が少ない

▼改善策

・社内フィットネスプログラムの提供(オンラインヨガ・ジム補助)

従業員のメリット

ウェルビーイングサーベイの実施は、従業員にもさまざまなメリットがあります。

1.ストレスの軽減

大きなメリットとしてあげられるのは、ストレスの軽減です。企業がウェルビーイングサーベイを活用し、適切な改善策を講じることで、従業員にとって心理的安全性の高い職場環境の実現が期待できます。

従業員が安心して意見を交わせる環境が整うと、のびのびと働きやすくなり、結果としてストレスの軽減につながります。

2.キャリアの自己理解

サーベイ結果は、従業員にとって自身の現状や働き方に関する客観的なフィードバックとなります。

このフィードバックは、自己のキャリアの方向性を見つめ直し、将来の目標設定や成長計画を具体化するうえで非常に有用です。

3.働きやすい職場環境の実現

企業がサーベイ結果で得た従業員の声を反映して職場環境を整えることで、より快適な職場環境が実現します。

例えば、労働時間の見直しや職場コミュニケーションの強化を実施することで、従業員の満足度が向上し、仕事への意欲を高められます。

多くのメリットをもつウェルビーイングサーベイですが、選択肢が多く「どのウェルビーイングサーベイを選べばいいかわからない」と迷う方も多いのではないでしょうか。

サーベイによって、得られるデータや活用のしやすさが大きく異なるため、効果を最大化するためにも自社にあったウェルビーイングサーベイを選ぶことが重要です。

ここからは、ウェルビーイングサーベイを選ぶ5つのポイントについて紹介します。

自社にあったウェルビーイングサーベイを選ぶ!5つのポイント

自社の目的にあったウェルビーイングサーベイを選ぶポイントは、以下の5つです。

なかでも、正確な現状把握と適切な課題特定のために、データの妥当性や信頼性は重要です。それでは、ひとつずつ紹介します。

ポイント1.信頼性

ウェルビーイングサーベイを選ぶうえで最も大切なことは、信頼性です。信頼できるデータでなければ、施策を検討するうえで正しい判断はできません。

ウェルビーイングサーベイの信頼性を見るポイントは、以下です。

【信頼性の高いツール例】

・第三者(大学・研究機関・専門家など)が関わっているか

・一貫性があるか など

サーベイの設計や分析に、外部の専門家や研究機関が関与しているかは、客観性と信頼性の裏づけになります。

また「同じ人が同じ状況で何度測っても、ほぼ同じ結果が出るか」といった一貫性の有無も、サーベイの信頼性を判断する材料となります。

ポイント2.妥当性

ウェルビーイングサーベイは、測りたいことを、正しく測れるように設計されている妥当性の高いツールを選ぶことも重要です。さらに、ウェルビーイングな因子を多面的に網羅しているかどうかも、ツール選択の大事なポイントになります。

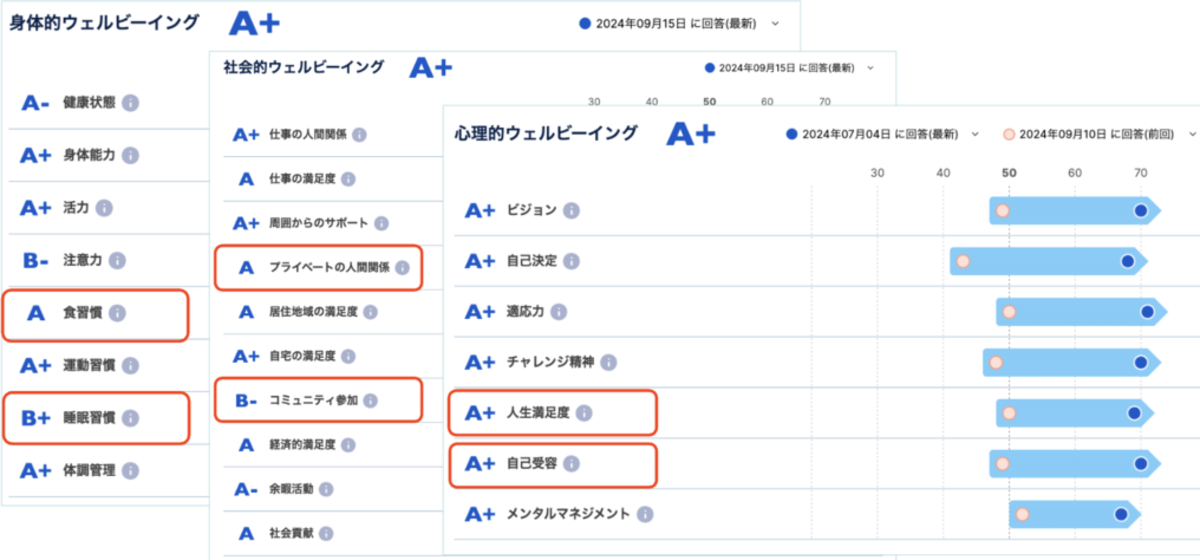

ウェルビーイングサーベイは、仕事だけでなく個人を多面的に捉える点が特徴です。例えば、「食習慣」「プライベートの人間関係」「人生満足度」など、エンゲージメントサーベイでは問われない要素も含まれます。

【妥当性の高いツール例】

・科学的・心理学的な理論に基づいているか

・測定結果が外部データと相関するか

・ウェルビーイングに関する多面的な因子を網羅しているか など

根拠のない質問項目では、測定の精度や妥当性に疑問が残ります。一方、理論に基づいた設計であれば「何を測っているか」「なぜこの項目が必要か」が明確です。

また測定結果の信頼性を確認するために、他の関連データとの相関を確かめることも重要です。例えば、「職業ストレスのサーベイ結果」と「欠勤率」に相関が見られれば、そのサーベイはストレスレベルを適切に測定できていると判断できます。

メタメンターのウェルビーイング診断は、早稲田大学人間科学学術院 大月教授(臨床心理士・公認心理師)が監修した信頼性の高いツールです。

ポジティブ心理学や臨床心理学などの心理学分野における学術研究、内閣府のWell-beingダッシュボードなど幅広い知見をベースに開発されているため、学術的な根拠がある診断結果が得られます。

また心理的・社会的・身体的の3つの側面から可視化でき、仕事関連の要素だけでなく、個人のウェルビーイングに関わる要素も総合的に診断できます。

信頼性と妥当性をあわせもつウェルビーイング診断は無料で利用できますので、ぜひご活用ください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイング診断はこちらポイント3.目的との適合性

測定項目が企業の成果指標と合致しているかも、チェックしたいポイントです。 ウェルビーイングサーベイを効果的に活用するには、「企業が解決したい課題」や「得たいデータ」を明確にし、目的に適したサーベイを選ぶことが重要です。

例えば、従業員の健康状態やストレスレベルを把握したい場合は、ストレスチェックや健康診断データと連携できるサーベイを選ぶと、より正確な状況を把握でき、適切なサポートにつなげられます。

自社の課題を明確にし、その解決に必要なデータを測定できるウェルビーイングサーベイを選びましょう。

ポイント4.匿名性

ウェルビーイングサーベイを実施する際は、匿名性の有無の検討も必要です。

匿名性が確保されていると「従業員が評価や人事への影響を気にせず本音で回答しやすい」というメリットがある一方、個人が特定できないため「具体的な課題への個別対応が難しい」というデメリットもあります。

例えば「ビジョンへの共感度が低い」という結果が出ても、匿名だと誰がどのような理由で共感できていないのかがわからず、具体的な対策を講じにくくなります。

そのため、個別のフォローが必要な場合は非匿名サーベイが、組織全体の傾向を把握したい場合には匿名サーベイが効果的です。 詳細は、以下の表をご覧ください。

【匿名・非匿名サーベイのメリット・デメリット】

| 匿名 | 非匿名 | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

| 適したケース |

|

|

ポイント5.導入コスト

ウェルビーイング サーベイを選ぶ際は、コストと機能のバランスを見極めることも大切です。

高機能なサーベイを導入しても、活用できなければ意味がありません。

企業の目的にあったサーベイを選べば、無料でも十分に活用できます。 「どのようなウェルビーイングサーベイがあるか知りたい」という方は、以下の記事も併せてご覧ください。

ウェルビーイング診断ツールおすすめ5選!選び方や有効的な活用方法も解説

メタディスクリプション ウェルビーイング診断は、簡単な質問に答えるだけでウェルビーイングの状態がわかるツールです。本記事では、おすすめの診断ツールや選び方・有効的な活用方法などを解説しています。

記事掲載日:2024年5月29日

ウェルビーイングサーベイを選ぶポイントについて紹介しましたが、実施の際にはサーベイの選定以外にもやるべきことがあります。 ここからは、ウェルビーイングサーベイの実施方法を5ステップで紹介します。

5ステップ!ウェルビーイングサーベイの実施方法

ウェルビーイングサーベイは、以下の5ステップで実施します。

どれも重要なステップですが、準備段階の「目的と成果指標の明確化」は特に押さえておきたいポイントです。それでは順番に解説していきます。

ステップ1.目的と成果指標の明確化

ウェルビーイングサーベイの実施には、目的と成果指標を明確にすることが不可欠です。 まず、自社が目指す方向性を明確にしましょう。企業が目指す方向の解釈が異なると、サーベイの選定ミスにつながります。

【例】

・「仕事環境の充実感」を測りたい企業が、「健康状態」を測るサーベイを選んでしまうと、本当に知りたい仕事に関するデータが収集できない

目指す方向性が明確になると、サーベイを通じて何を知りたいのかが定まります。

【例】

・社員の健康を重視する →「ストレスが少なく、健康的に働けているか」

・ワークライフバランスを重視する →「仕事とプライベートの調和が取れているか」

自社が目指す方向性を定義し、そのうえで何が足りないかを考えてサーベイを実施する目的を定めましょう。

次に、成果指標(KPI)を設定しましょう。「従業員満足度スコアを前年比10%向上」といった具体的な指標を設けることで、成果の基準が明確になり、施策の効果を数値で把握しやすくなります。

目的と成果指標を明確にすることで、収集すべきデータがわかり、施策の妥当性を判断できます。

ステップ2.サーベイの導入

サーベイの導入には、「自社にあったウェルビーイングサーベイを選ぶ!5つのポイント」でも紹介した内容に加え、従業員が回答しやすいものを選ぶことも大切です。

サーベイの設問数が多すぎると、従業員の負担が増え回答率が下がる可能性があるため、5〜10分程度で終わるものが理想です。

自社でゼロからサーベイを作成するには専門的な知識と膨大な時間が必要となるため、信頼性のある外部ツールを導入し、効率的にサーベイを実施しましょう。

心理的・社会的・身体的と網羅的に評価!

ウェルビーイング診断はこちらステップ3.サーベイの実施とデータ収集

サーベイを導入したら、従業員への丁寧な説明も大切です。

従業員が目的を十分に理解していないと、設問に対して深く考えずに回答してしまう可能性があります。従業員から誠実な回答が得られなければデータの信頼性が損なわれ、正確なデータ分析ができません。

そのため、サーベイの実施メリットや目的を事前に説明し、回答への協力を促しましょう。

サーベイ実施後は、回答期間に柔軟性をもたせたり、期限が近づいたら人事部や管理職がリマインドを送ったりするなど、回収率を高める工夫も大切です。

ステップ4.サーベイの分析とレポート作成

ウェルビーイングサーベイのデータを回収したら、整理・分析し、経営層や管理職が意思決定しやすい形(レポート)にしましょう。

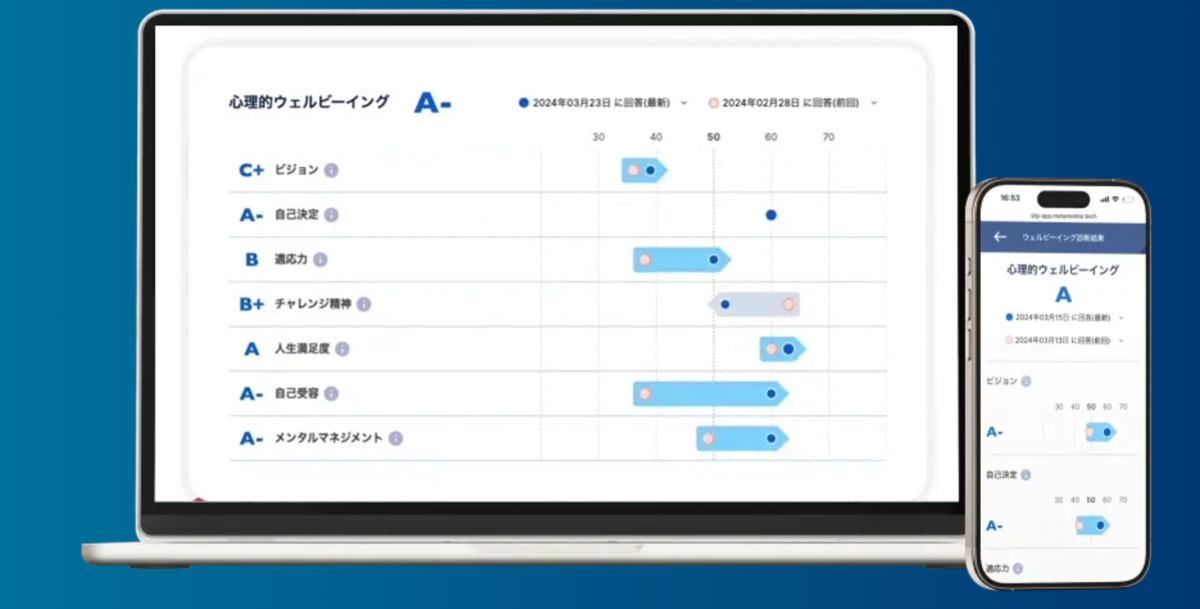

単に数値を羅列するのではなく、グラフやヒートマップなどの可視化ツールを活用すると、組織の傾向や問題点を直感的に理解しやすくなります。 例えば、メタメンターのウェルビーイング診断では、前回の診断結果との変化を可視化し、改善状況を明確に示すことが可能です。

データを分析したレポートを作成し、経営層が迅速に意思決定できる環境を整えることで、スムーズな意思決定につながります。

【メタメンターのウェルビーイング診断の例】

ウェルビーイング診断の活用方法について詳しく知りたい方は、以下の動画で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

ウェルビーイング診断の活用方法について詳しく知りたい方は、以下の動画で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

ステップ5. 改善施策の立案・実行

ウェルビーイングサーベイの結果を活用するには、数値の分析だけでなく、具体的な改善策を提示し、実行に移すことが重要です。 サーベイの結果を数値として整理するだけでは、適切な施策を打ち出しにくくなります。

課題の原因を特定し、それに対する改善策を明確にすることで、より効果的かつ実践的な改善策を実行できます。

【改善施策の立案例】

| 課題 | 若手社員の離職率が高い |

|---|---|

| 原因 | キャリア成長の実感がない |

| 改善策 | メンター制度を導入し、成長機会を増やす |

また、サーベイの結果をもとに施策を実施した後は、3〜6ヵ月ごとに再調査をおこない、課題が改善されているか確認しましょう。 1度の実施で終わらせずに、定期的なモニタリングや施策の効果を検証し、さらなる改善につなげていくことが大切です。

ウェルビーイングサーベイを活用した成功事例

出典:株式会社アシックス

ここで紹介するのは、株式会社アシックスの事例です。

株式会社アシックスは「心と身体の健康」を最重要経営課題と位置づけ、「ウェルビーイングの向上が、個人のパフォーマンス向上とエンゲージメントの高い職場づくりにつながる」という方針のもと、「ASICS Well-being Survey」というウェルビーイングサーベイを2022年より毎年実施しています。

2023年度は「従業員一人ひとりのヘルスリテラシーの向上と定着」を目的とした施策をおこなったところ、「自身のパフォーマンスを発揮できている」と回答した従業員の割合が、2022年度の43.1%から2023年度には44.6%に増加しています。

参考:ASICS Well-being Report2024

株式会社アシックスのように、年に1回ウェルビーイングサーベイを実施して施策の妥当性を判断する取り組みは、PDCAサイクルの確立と継続的な改善に効果的です。

ウェルビーイングを重視し組織全体の成長につなげるウェルビーイング経営の取り組み事例をさらに知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

ウェルビーイング経営の取り組み事例9選と施策・成功のポイント

ウェルビーイング経営の取り組み事例と施策を「心理的・社会的・身体的」の3側面から紹介。施策を成功させる重要ポイントや、ウェルビーイングを測定・記録する専用ツールも解説します。

記事掲載日:2024年10月29日

「とはいえ、結局どのウェルビーイングサーベイがいいの?」という方に向けて、ここからはおすすめのウェルビーイングサーベイを紹介します。

ウェルビーイングサーベイはウェルビーイング診断がおすすめ

組織の課題を早期に発見し、改善につなげるためには、信頼性と妥当性をあわせもったウェルビーイングサーベイがおすすめです。

メタメンターのウェルビーイング診断は、早稲田大学人間科学学術院の大月友教授(臨床心理士・公認心理師)が監修し、BPSモデル(バイオサイコソーシャルモデル)を基礎に開発されているので、学術的な裏づけがある診断結果が得られます。

心理的・社会的・身体的の3側面から従業員のウェルビーイングを総合的に評価・可視化できるので、側面ごとに異なる対策の立案も可能です。

・心理面が課題なら、1on1や相談体制の強化

・社会的なつながりが不足していれば、チームビルディングや風通しの改善

・身体的負荷が高ければ、業務量の調整や休息制度の見直し など

施策の妥当性の確認など、ウェルビーイング向上に役立つウェルビーイング診断は、無料で利用できます。

診断も5分ほどで終わるので、お気軽にお試しください。

心理的・社会的・身体的と網羅的に評価!

ウェルビーイング診断はこちらまとめ:ウェルビーイングサーベイを活用し企業の健康促進を実現しよう

ウェルビーイングサーベイは、施策を的確におこなうための出発点であり、従業員の声を可視化できる重要なツールです。

的確な施策を立案するためには、従業員の状態を正しく把握できることが前提となるため、信頼性と妥当性のあるウェルビーイングサーベイの導入が欠かせません。

メタメンターのウェルビーイング診断は、早稲田大学人間科学学術院の大月友教授(臨床心理士・公認心理師)が監修のもと、学術的根拠に基づき、多角的な側面から信頼性の高い診断を提供できるツールです。

無料で利用でき、診断時間もわずか5分ほどなので、ぜひ自社のウェルビーイング向上にお役立てください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。