目次

「新入社員を迎えても、3年以内に3人に1人が辞める」といわれる今、早期離職は多くの企業にとって大きな課題です。

従業員の働きがいや組織への愛着を可視化できる従業員エンゲージメントスコアは、定着支援や職場の改善に役立つ指標として活用されています。従業員エンゲージメントスコアを把握していなければ、優秀な人材が離職するサインを見逃すかもしれません。

そこでこの記事では、従業員エンゲージメントスコアの基本から高める方法、他社の実践事例までをわかりやすく解説します。

近年は従業員エンゲージメントの基盤として、心理的、社会的、身体的に満たされた状態を表すウェルビーイングの重要性が注目されています。

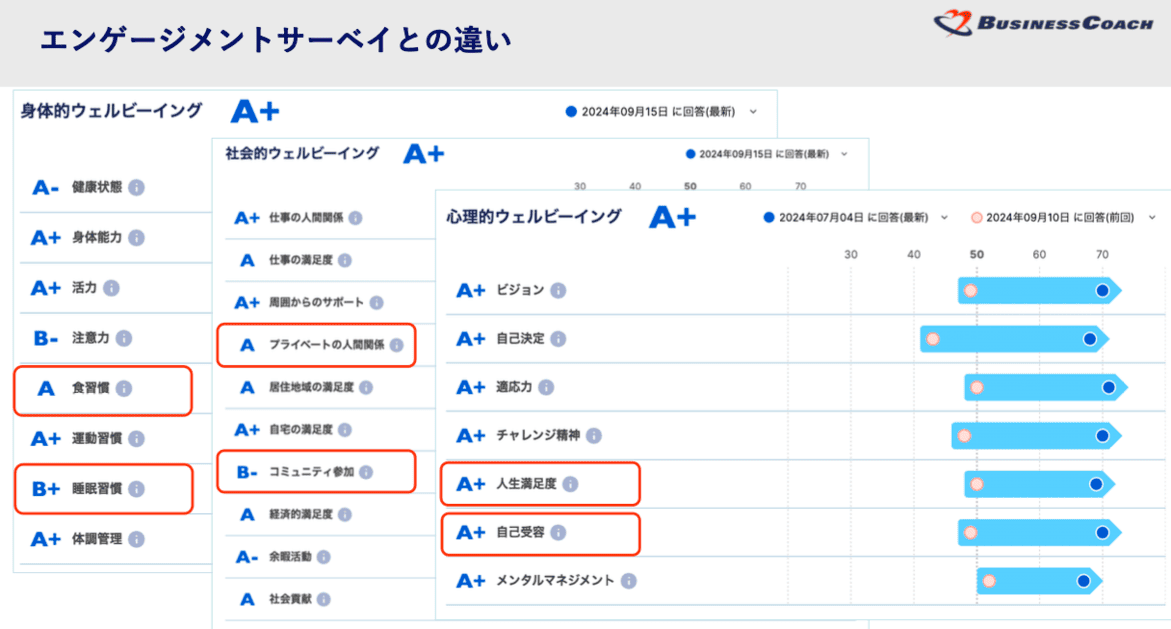

メタメンターのウェルビーイング診断では、心理的、社会的、身体的の3側面からウェルビーイングを多角的に測定できるので、仕事以外の要素も含めた従業員の現状把握が可能です。ウェルビーイング診断は無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご利用ください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイング診断はこちら従業員エンゲージメントスコアが注目される背景

従業員エンゲージメントスコアが注目されている背景には、働き方改革や人的資本経営の推進、そして採用難・離職率の上昇といった労働環境の変化があります。

従業員エンゲージメントスコアが注目されている背景には、働き方改革や人的資本経営の推進、そして採用難・離職率の上昇といった労働環境の変化があります。

さらに、少子高齢化により人材確保がますます難しくなるなか「優秀な人材を採用するか」だけではなく「従業員を定着させ、活躍してもらうか」も、企業の重要な経営課題です。

そうした状況にもかかわらず、日本の従業員エンゲージメント率は、国際的に見て極めて低い水準にとどまっています。アメリカのギャラップ社が2024年に実施した調査(State of the Global Workplace 2024)では、日本の従業員エンゲージメント率はわずか6%という結果でした。

【主要国の従業員エンゲージメント率】

| 国名 | エンゲージメント率 |

|---|---|

| アメリカ合衆国 | 33% |

| カナダ | 21% |

| ドイツ | 15% |

| イギリス | 10% |

| イタリア | 8% |

| フランス | 7% |

| 日本 | 6% |

参考:Gallup社「State of the Global Workplace: 2024 Report」

このような低いエンゲージメントの背景には「従業員の貢献意欲や組織とのつながりなど、内面的な要素が把握されにくい」という問題があります。

従業員のモチベーションや心理的安全性の低下にマネジメント側が気づけず、結果的に離職やパフォーマンスの低下を招くケースも少なくありません。こうしたリスクを未然に防ぐためには、従業員の状態を定量的に把握・分析する仕組みが求められます。

そこで有効なのが、従業員エンゲージメントスコアの活用です。これは働く意欲や組織とのつながり、信頼関係といった要素を定量的に測定する指標で、組織の状態変化や施策の効果を見える化することができます。

従業員エンゲージメントスコアを通じて現場の兆候を早期に察知し、的確な改善アクションにつなげることで、従業員の活躍を後押しし、持続可能な組織づくりへとつなげることが可能になります。

従業員エンゲージメントスコアは「愛着心」の可視化指標

従業員エンゲージメントスコアは、従業員が企業に対してどれだけの愛着や貢献意欲を持っているかを数値として可視化する指標です。

では、そもそも従業員エンゲージメントとは何を意味するのでしょうか。ここでは、従業員エンゲージメントの基本的な概念や似ている概念の違いについて紹介します。

そもそも従業員エンゲージメントとはなにか

従業員エンゲージメントとは、従業員が企業や組織に対して抱く貢献意欲や愛着心のことを指します。

企業が人材戦略の中で注目している従業員エンゲージメントは、単に満足している、居心地が良いという状態ではなく、「この組織にいたい」「力になりたい」など会社の成長に従業員が主体的に関わろうとする姿勢を含んでいます。

このエンゲージメント状態を可視化するための指標が、従業員エンゲージメントスコアです。従業員エンゲージメントスコアを活用することで、従業員の組織への愛着心やモチベーションの度合いを定量的に把握することができます。

従業員エンゲージメントと従業員満足度の違い

従業員エンゲージメントと似ている言葉として、従業員満足度があります。

従業員エンゲージメントが「組織に対する愛着や貢献したい」という意欲を示すのに対し、従業員満足度は職場環境や待遇などに対する従業員の満足の度合いを示す点が大きく異なります。

【従業員満足度と従業員エンゲージメントの違い】

| 用語 | 意味 | 特徴 |

|---|---|---|

| 従業員満足度 | 職場環境や待遇に対して、従業員が抱く満足度 | 働く環境や待遇に対する満足度を重視 |

| 従業員エンゲージメント | 会社や組織に対する愛着や思い入れ | 会社と個人の関係性や貢献意欲、情熱を重視 |

従業員満足度は、従業員エンゲージメントを高めるための基盤として位置づけられます。

福利厚生や適切な報酬、働きやすい職場環境といった基本的な満足が確保されていなければ、どれほど魅力的な理念やビジョンを掲げても、従業員のエンゲージメントを高めることはできません。従業員満足度についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

従業員満足度(ES)とは?メリットや向上施策、測定方法を解説

従業員満足度(ES)の意味やメリット、高める方法を解説。企業の生産性向上や離職防止につながる効果的な施策や従業員満足度の測定方法、改善効果を可視化する診断ツールまで紹介します。

記事掲載日:2024年12月2日

社員の定着に従業員エンゲージメントスコアが役立つ3つの理由

従業員が早期離職する背景には、主に以下の3つの理由があります。

従業員エンゲージメントスコアを活用すると、このような目では見えにくい兆候をいち早くとらえることが可能です。ここでは、従業員エンゲージメントスコアが新入社員の定着になぜ役立つのかを解説します。

理由1.配属後のリアリティ・ショック

従業員が早期離職を考えるきっかけとして多いのが、入社後に感じる「リアリティ・ショック」です。

特に新入社員の場合、採用時に描いていた業務内容と、実際に任される仕事とのギャップ、期待していた職場環境と現実とのズレは、配属直後の新入社員のエンゲージメントを大きく下げる要因になります。

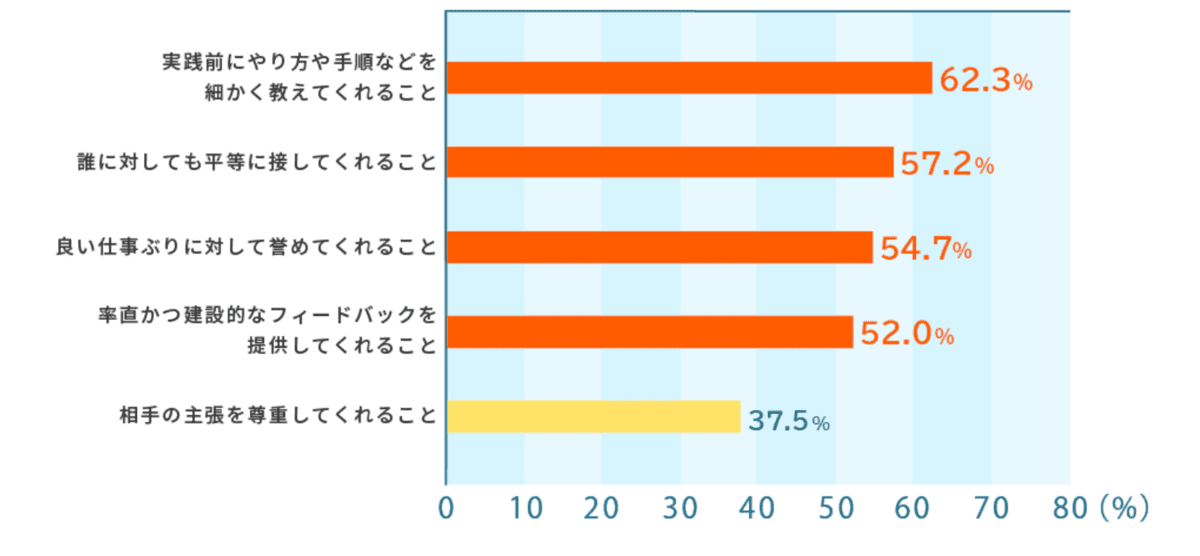

産業能率大学総合研究所の調査によると、上司や先輩に期待することとして最も多かったのは「実施前に仕事のやり方を細かく教えてくれること」でした。

【新入社員が上司や先輩に期待すること】

出典:学校法人産業能率大学 総合研究所「2024年度 新入社員の会社生活調査(第35回)」

この結果からもわかるように、リアリティショックを緩和するためには、新入社員に対するオンボーディング施策(新入社員が仕事や組織にスムーズに定着するための支援プロセス)が欠かせません。

新入社員は環境や人間関係、仕事そのものにまだ慣れておらず、不安を抱えやすい時期です。仕事のスキル教育だけではなく「自分の仕事が組織全体のなかでどのような役割を果たしているか」「どう貢献しているか」という貢献実感を早い段階で持たせる支援が「自分はチームに必要とされている」と自己肯定感が高める点でも重要です。

従業員エンゲージメントスコアを活用することで、言語化されにくい違和感や、早期のつまずきを可視化できます。オンボーディング施策の有効性を検証し、改善点を見出すうえでも、有効な指標といえます。

理由2.やり甲斐・承認の欠如

従業員が離職する背後には、「この仕事にやり甲斐を感じられない」「何のために働いているのかがわからない」といった内面的な要因も潜んでいることが少なくありません。

「やり甲斐」や「意義の欠如」は、企業が大切にしている価値観と、従業員一人ひとりの考えや働き方がかみ合わない企業文化とのミスマッチが大きく関係しています。

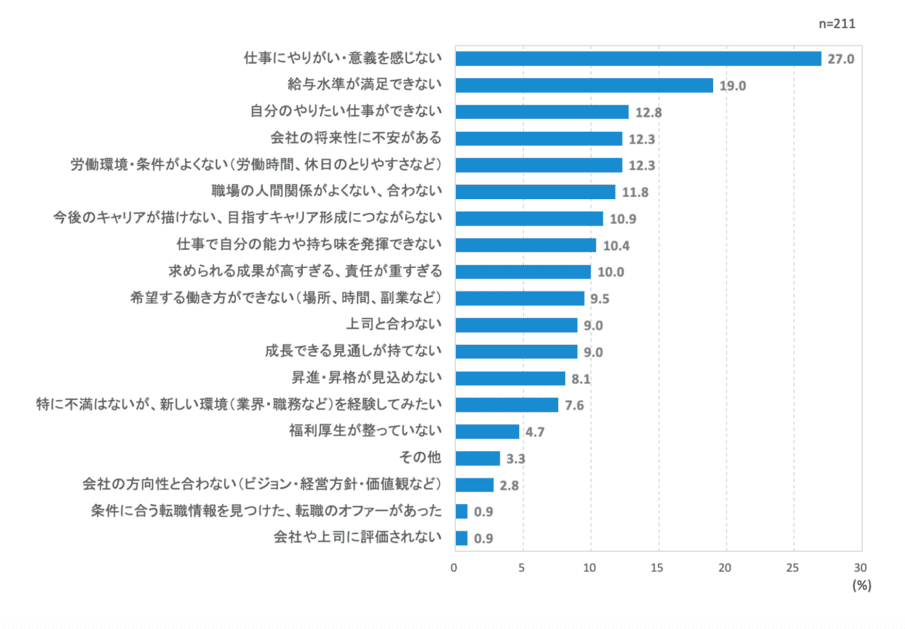

リクルートマネジメントソリューションズが入社1〜3年目の大学・大学院卒の正社員435名に対しておこなった調査によると、新人・若手社員が会社を辞めたいと思った理由の1位は「仕事にやり甲斐・意義を感じない」でした。

このような心理的なつまずきや違和感は、日々の業務では見えづらく、本人が言葉にできないまま離職につながってしまうこともあります。

【新人・若手社員が会社を辞めたいと思った理由】

出典:リクルートマネジメントソリューションズ「新人・若手の早期離職に関する実態調査」

そこで役立つのが、従業員エンゲージメントスコアの活用です。従業員エンゲージメントスコアを定期的に測定することで、こうした見落とされがちな内面的要因を早期に可視化し、個別フォローや育成計画の見直しに活かすことが可能になります。

▼活用の具体例

エンゲージメントスコアの結果から「配属直後のサポート不足」が明らかになった

→メンター制度の導入と月次の1on1面談を強化 など

従業員エンゲージメントスコアを測るだけで終わらせず、そこから現場のアクションに落とし込むことが重要です。

理由3.心理的安全性の不足

心理的安全性とは、「自分の考えや感情を安心して表現できる状態」のことです。気軽に話し合える環境があることで、従業員は失敗を恐れず挑戦したり、率直な意見を交わしたりしやすくなります。

職場で「相談できる人がいない」「本音を言えない」状態が続くと 「自分は必要とされていない」「頼れる人がいない」と感じやすくなり、心理的な孤立につながります。

心理的孤立は、エンゲージメントの低下やモチベーションの喪失を招き、結果的に離職リスクを高める大きな要因となります。こうした状態を未然に察知するために有効なのが、従業員エンゲージメントスコアです。

従業員エンゲージメントスコアは、職場の心理的安全性やチームの一体感を反映する指標でもあります。

定期的に計測することで、「なんとなく疎外感がある」「組織に居場所がない」といった言語化しにくい違和感を早期にとらえることが可能です。

▼活用の具体例

心理的安全性スコアが低下した

→ヒアリングを実施したところ、新人メンバーがチーム内で発言しづらい雰囲気に悩んでいることが判明

→ファシリテーターを交えた対話の場を設け、発言しやすい環境づくりに取り組む

従業員エンゲージメントスコアを組織全体のコミュニケーション改善や、信頼関係の再構築に役立てましょう。

社員が辞めない職場に変える!従業員エンゲージメントを高める3つの方法

従業員が長く働き、力を発揮できる職場をつくるには、従業員エンゲージメントの向上が欠かせません。エンゲージメントを高めるために、企業が取り組むべき主な施策は次の3つです。

このなかでも、「理念・ビジョンの浸透」は一見すると業務に直結しないように感じられ、後回しにされがちです。

しかし、これら3つはいずれもエンゲージメントを支える重要な要素であり、どれか一つでも欠けてしまえば、従業員の定着や活躍は難しくなります。

方法1.理念・ビジョンの浸透

日々の業務と組織の理念やビジョンが結びついていないと、従業員が「なぜこの仕事をしているのか」という納得感を得られず、モチベーションの低下や定着率の悪化にもつながりかねません。

そのため、組織の理念やビジョンは、単なるトップメッセージとして伝えるだけでは不十分です。

業務の目的とセットで共有し、「その仕事をすることでどのように組織に貢献するのか」「どのような役割が期待されているのか」まで具体的に伝えることが、エンゲージメント向上のカギになります。

▼具体策の例

・「この業務は〇〇の価値提供につながっている」という言葉で、「なぜそれをやるのか」を納得感のある形に変換する

・朝会やキックオフなどの場で、ビジョンを現場の言葉に翻訳して共有する時間を設ける など

例えば、ブラザー工業株式会社では、「At your side」という企業理念を浸透させるために人事ポリシーを策定し、従業員一人ひとりが理念を意識しながら働ける環境づくりに取り組んでいます。

また、従業員からの提案をもとに新規事業を創出する「BAtON(バトン)」という仕組みも導入しており、理念を体現できる機会を創出しています。

このように、理念を押しつけるのではなく、業務との接点を具体的に示し、従業員自身が組織への貢献を実感できるようにする工夫が、エンゲージメントの土台を築くポイントです。

>>理念・ビジョンの浸透に関するブラザー工業株式会社の企業事例はこちら

方法2.上司との対話や社内コミュニケーションの活性化

従業員エンゲージメントを高めるためには、日常的なコミュニケーションの質と量を見直すことが欠かせません。

上司との1on1ミーティングに加え、部門を越えたつながりや、ちょっとした感謝の言葉のやりとりなど、気軽に話せる風土をつくることが、心理的安全性の醸成やモチベーションの土台づくりになります。

▼具体策の例

・1on1ミーティングの実施、「ありがとうカード」や称賛ツールを導入し、ポジティブな声かけを見える化する仕組みを整える

・オンボーディング担当(メンター)には、年次の近い先輩社員を採用

例えば、三井不動産株式会社では、従業員同士の交流や部門間やグループ会社間のつながりを促進するために、共用スペースの整備やクラブ活動の支援といったコミュニケーションを活性化する仕組みづくりを行っています。

日常的なコミュニケーションの質と量を見直し部署や立場を越えた対話を生み出すことは、心理的安全性を高め、エンゲージメントを強化するうえで大切なポイントです。

>>上司との対話や社内コミュニケーションの活性化に関する三井不動産株式会社の事例はこちら

方法3.社員の育成と能力・キャリア開発の充実

従業員エンゲージメントを高めるうえで欠かせないのが、従業員が「自分は成長している」と実感できる環境を整えることです。

「組織で働き続けても将来のキャリアが描けない」「今の業務が今後のスキルアップにつながるのか実感できない」という不満は、従業員の貢献意欲を低下させ離職の要因にもなりかねません。

こうした不安を解消し、成長を後押しするためには、キャリア開発や育成を組織的にサポートする仕組みが重要です。

▼具体策例

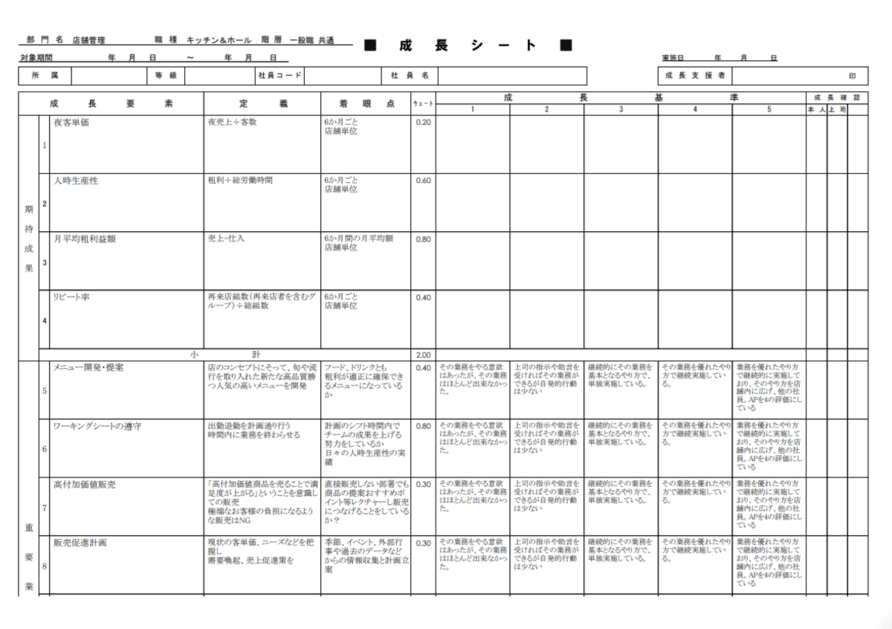

・成長シートを活用したキャリア面談を年2回おこない、本人の実績や成長度を可視化する

・研修後には、上司も巻き込んだフォローアップを設計する など

以下は、有限会社 中井レストラン企画が活用している成長シートです。

出典:人材育成事例039|厚生労働省

成長シートを活用した面談をおこなうことで、「どのような仕事に挑戦したいか」「今の業務にどう向き合っているか」といった思いや考えを言語化することができるようになります。

また、学びの機会を用意することも従業員の育成やキャリア開発には効果的です。

例えば、旭化成株式会社では、従業員の育成とキャリア開発を重視し、リスキリング支援の一環として学びのプラットフォームを活用しています。

さらに、キャリア支援システムの情報を上司と共有し、従業員一人ひとりのキャリア形成を組織として支援する体制を整えることで従業員のエンゲージメント向上にもつなげています。

>>社員の育成と能力・キャリア開発の充実に関する旭化成株式会社の事例はこちら

従業員のエンゲージメントを向上させた事例について詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。

【課題別】従業員エンゲージメント向上の成功事例7選!7つの施策も徹底解説 | 組織と個人に関するウェルビーイングの最新情報を発信

従業員エンゲージメントを高めるには、成果が出ている企業の事例を見るのがおすすめです。本記事では、課題別の事例やおすすめの施策などを解説します。

記事掲載日:2024年4月30日

社員が辞めない取り組みがカギ!従業員エンゲージメントスコアを高めた3社の事例

従業員エンゲージメントスコアの向上は、企業による継続的な工夫と改善の積み重ねによって実現されます。

ここでは、離職率の低さと高いエンゲージメントスコアの両立に成功している企業の取り組み事例を、3つご紹介します。

事例1.ブラザー工業株式会社

出典:ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社は2008年から従業員に向けての意識調査を開始し、2022年度からは従業員エンゲージメント調査を導入しています。

調査結果によると「組織からの成長支援を感じている」「組織ビジョンへの共感・貢献実感が高い」と回答した従業員が約50%にのぼり、組織全体のエンゲージメントは高い水準を維持しています。

ブラザー工業株式会社の、理念やビジョンを浸透させるための取り組みは以下のとおりです。

【理念・ビジョンの浸透の取り組み】

| 人事ポリシーを策定 | “At your side.”という企業理念の浸透が目的。 拠点単位でリーダーを任命 |

|---|---|

| BAtON(バトン)の実施 | 従業員からの提案をもとに新規事業を創出する取り組み |

ブラザー工業株式会社は、従業員の挑戦を後押ししながら、企業と従業員が一体となってビジョンを体現する風土づくりや文化の積み重ねにより、離職率は1.4%(2023年度)と、非常に高い定着率を実現しています。

事例2.三井不動産株式会社

出典:三井不動産株式会社

三井不動産株式会社では、全従業員を対象に、価値観や志向性と組織実態の整合度を測るエンゲージメントサーベイを実施しています。

2022年度および2023年度の調査結果では、92%の従業員が「当社で働いていることを誇りに思う」と回答しており、高いエンゲージメント水準を示しています。

三井不動産株式会社が特に力を入れている施策が、コミュニケーションの活性化です。上司との対話や部門を越えたつながりを促進するため、次のような施策を実施しています。

【上司との対話や社内コミュニケーションの活性化の取り組み】

| 共用スペースの整備 | オフィス内にカフェスペースやコラボレーションエリアを設け、自然な対話が生まれる環境設計 |

|---|---|

| クラブ活動の支援 | クラブ活動のなかで、上司との自然なコミュニケーションが図れる環境 |

これらの施策により、三井不動産の離職率は2021年度が0.81%、2022年度が0.66%、2023年度が0.93%と、いずれの年も1%未満を維持しており、高い定着率を誇っています。

事例3.旭化成株式会社

出典:旭化成株式会社

旭化成株式会社では、毎年1回、従業員エンゲージメントサーベイ「KSA(活力と成長アセスメント)」を実施し、「上司部下関係・職場環境」「活力」「成長につながる行動」の3つの観点から、従業員の状態をモニタリングしています。

その結果を踏まえ、従業員の育成や能力・キャリア開発を支援する取り組みを積極的に推進しています。具体的な取り組みは、以下のとおりです。

【従業員の育成と能力・キャリア開発の充実の取り組み】

| リスキリング支援策「CLAP」の導入 | 1万以上のラーニングコンテンツから、従業員が自分に必要な学習を無料で受講できる環境を整備 |

|---|---|

| 人事部門およびマネージャーへの継続的教育 | マネジメントに関する集合研修およびeラーニング、360度フィードバック、1on1トレーニング、KSA(上述)活用講座の実施 |

| 公募人事制度の採用 | 2003年度から累計で約500名が自らの意志で部署異動し新たな環境に挑戦 |

旭化成株式会社はKSAを通じた取組みにより、職場対話実施率や取り組み実施率が年々向上し、2023年度の離職率は2.95%と高い定着率を維持しています。

社員の従業員エンゲージメントスコアを高めるメリット

従業員エンゲージメントスコア向上は、個人と組織の双方にとって多くのメリットをもたらします。従業員のエンゲージメントスコアを高めるメリットは、以下をご覧ください。

【従業員のエンゲージメントスコアを高めるメリット】

| メリット | 従業員への効果 |

|---|---|

| 離職率の低下 | エンゲージメントが高いと「働きたい」と思える新入社員の言語化できない「なんとなく辞めたい」を防止 |

| 生産性の向上 | 「見守られている」「期待されている」ことで、自信を持って業務に取り組める |

| 組織課題の早期発見 | 孤立感・ギャップなど「退職の前兆」を早期に察知できる |

| 企業ブランディングの強化 | 若手が安心して「入社後も成長できる」と思える採用ストーリーを描ける |

従業員エンゲージメントスコアが高まると、従業員一人ひとりの働きがいやモチベーションの向上だけでなく、組織全体の生産性や定着率の向上にもつながります。

従業員エンゲージメントスコアを高める方法を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

従業員エンゲージメントを高める方法とは?メリットと取り組み事例を解説

従業員エンゲージメントは、企業の業績や従業員の定着率などに影響を与えます。自社の従業員エンゲージメントを高めるには、課題に合った取り組みを行うこと、ウェルビーイング診断を活用した現状把握や施策の評価を行うことが重要です。

記事掲載日:2024年4月30日

従業員エンゲージメントスコアの測定方法

従業員エンゲージメントスコアを可視化するには、定期的なサーベイによって継続的に測定することが最も効果的です。 ここでは、企業で広く活用されている代表的な測定方法をご紹介します。

【従業員エンゲージメントスコアの測定方法】

| 測定手段 | 特徴 | 活用場面 |

|---|---|---|

| センサスサーベイ | 年1〜2回実施 設問数が多く網羅的 |

組織全体の傾向を把握したいとき |

| パルスサーベイ | 月次〜週次など 高頻度・短時間で実施 |

従業員の「今の気持ち」を継続してとらえたいとき |

センサスサーベイとパルスサーベイを組み合わせることで、課題の見落としを防ぎ、施策実行のタイミングを逃さない運用ができます。それぞれの手法の特性を理解し、組織の課題や目的に応じて使い分けることが大切です。

従業員エンゲージメントの測定方法については、以下の記事で解説しています。測定手法の選定や活用に課題を感じている担当者の方は、ぜひご一読ください。

従業員エンゲージメントの測定方法は?活用方法やウェルビーイングとの関連も解説

従業員エンゲージメントを測定することは、企業の課題の可視化に役立ちます。しかし、従業員エンゲージメントの測定方法や、活用方法に悩む企業も多いのではないでしょうか。この記事では、具体的な測定方法や活用事例を紹介します。

記事掲載日:2025年3月6日

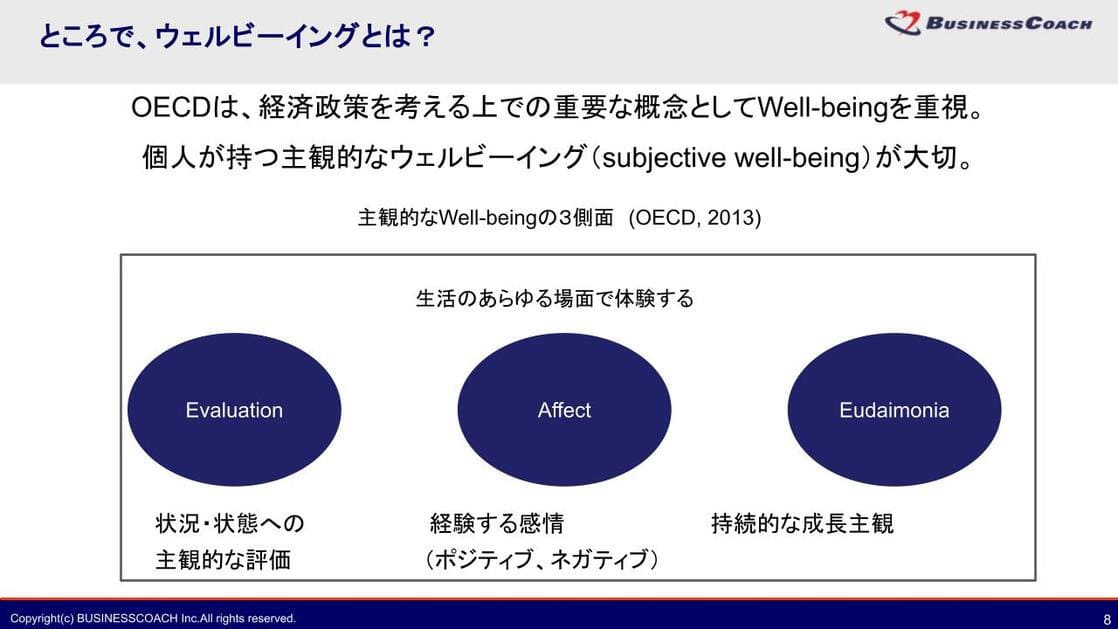

上位概念にあたるウェルビーイングの測定も大切!

従業員エンゲージメントスコアは、組織の状態を把握するうえで重要な指標です。

しかし、エンゲージメントが高くても「この働き方で自分は幸せか」「自分らしくいられているか」といった主観的なウェルビーイングが満たされない場合は、退職を選択することもあります。

主観的なウェルビーイングとは、「評価(Evaluation)」「感情(Affect)」「意味・成長(Eudaimonia)」の3つの側面から仕事と人生の調和を見つめる考え方です。

エンゲージメントが高くても離職する人がいるのは、ウェルビーイングが満たされていない可能性があります。従業員の離職防止を考えるときには、従業員エンゲージメントとウェルビーイングの両者をあわせてとらえることが重要です。

主観的ウェルビーイングの詳細やウェルビーイングがもたらす組織への影響などを知りたい方は、「なぜエンゲージメントの高い従業員でも会社を辞めるのか」というタイトルで実施されたセミナーのレポート記事も参考にしてください。

【3/25開催】なぜエンゲージメントの高い社員でも会社を辞めるのか?

エンゲージメントサーベイは、社員の離職防止に有効なのでしょうか?本セミナーでは、ポジティブ心理学の専門家をお招きして、個の強みを活かして組織成果へつなげる実践的アプローチを解説します。

記事掲載日:2025年4月27日

従業員の離職を防ぎ、組織全体のパフォーマンスを高めるためには、仕事以外の要因が業務に与える影響を把握することが役立ちます。

従業員のウェルビーイングの把握には、メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」がおすすめです。

ウェルビーイング診断では、仕事以外の食生活や睡眠習慣といったエンゲージメントサーベイよりも広範囲な因子を評価できます。

ウェルビーイング診断は、早稲田大学人間科学学術院 大月友教授が監修の元、心理学分野における学術研究、内閣府のWell-beingダッシュボードなど幅広い知見をベースに開発されました。5分ほどの診断時間で、学術的な根拠があり信頼できる診断結果が得られます。

ウェルビーイング診断の利用は無料ですので、ぜひご活用ください。

心理的・社会的・身体的と網羅的に評価!

ウェルビーイング診断はこちらまとめ:従業員エンゲージメントスコアで社員の離職を防ぐ

従業員エンゲージメントスコアは、従業員の「働きたい」という意欲や組織への愛着を可視化できる重要な指標です。従業員エンゲージメントスコアの把握は、見えにくい問題の早期発見や、的確な対策の立案につながります。

しかし従業員エンゲージメントが高くても、主観的なウェルビーイングが満たされていない場合、退職を選択するケースも少なくありません。そのため、主観的なウェルビーイングを把握・支援することは、従業員の持続的な活躍や、健全な組織風土の維持にも直結します。

主観的なウェルビーイングを把握する方法としておすすめなのが、ウェルビーイング診断です。

ウェルビーイング診断は、従業員の心理的、社会的、身体的側面からウェルビーイングを多角的に可視化できるため、エンゲージメントだけでは見えにくい本質的な課題の把握や支援、施策の妥当性判断に役立ちます。

ウェルビーイング診断は無料で利用できますので、組織のウェルビーイング向上にぜひお役立てください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。