目次

コーチが理論を学ぶと、クライアントの行動や感情を感覚だけでなく仕組みとして理解できるようになります。一方で、理論を学ばずに経験や感覚だけに頼っていると支援が個人の才能や調子に左右され、アプローチに一貫性がなくなり成長支援の方向性がぶれるリスクも否めません。

本記事では、コーチが理論を学ぶべき理由と、実践に役立つ理論を3つの視点から紹介します。

理論を学び、セッションで得られた気づきやクライアント情報を一元管理・活用できるとコーチングの質を高める資産へとつながります。クライアント情報の一元管理には、株式会社メタメンターが提供する「MetaMentor CRM」がおすすめです。

経験や勘ではなく、理論に基づいた介入をセッションログとして記録・蓄積できるため、次回のセッションで、必要な情報に素早くアクセスできます。

加えてMetaMentor CRMに搭載されている無料のウェルビーイング診断を活用すれば、クライアントの変化を客観的に把握しながら関係性を深められます。継続率や満足度の向上にもつながるMetaMentor CRMは下記のバナーから無料登録をしてご活用ください。

コーチが理論を知ると得られる4つの良いこと

「理論」とは、ある現象や事象を説明・理解するために、体系的に整理された原理・法則・概念の集合です。

理論

個々の現象を法則的、統一的に説明できるように筋道を立てて組み立てられた知識の体系。また、実践に対応する純粋な論理的知識

例えば、時間・空間・重力に関する物理理論である相対性理論や、生物が時間をかけてどのように変化し多様な種が生まれたのかという過程を説明した進化論などが、理論の代表例です。

國分康孝氏の「カウンセリングの理論」によると、理論を知ると良いこととして以下の4つを挙げています。

1.結果を予測できる

2.事実を説明・解釈する手がかりを得られる

3.現象を整理できる

4.仮説を生み出す母体になる

さらに副次的なメリットとして挙げているのは、下記のとおりです。

- 無駄な体験や過剰な試行錯誤を避けられる

- 経験に頼りすぎて試行錯誤のループに陥ることを防げる

- 現象や事実に混乱したときに、状況を整理して理解する助けになる

- 経験しなくてもいい失敗を減らせる

コーチングでは理論は知識の蓄積に加えて、クライアント理解や介入の精度を高めるための指針として活用されています。

例えば、クライアントの行動の背景にある思考や感情を理解するためには心理学の理論が役立ち、関係性や対話の質を高めるにはコミュニケーション理論といった枠組みが指針となります。

コーチングの出発点は、相手を知ることです。しかし、ただ話を聞くだけではクライアントの価値観や行動の背景までは見えてきません。そこで次の章では、クライアントの構造を客観的に把握し理解を深めるために世界的に広く使われ、コーチングとも親和性の高いアセスメント(理論)をご紹介します。

クライアントを深く知るためのアセスメントツール4選

ここでは、クライアントを深く知るための4つの理論を紹介します。さらに章末では、実践で活用しやすい無料アセスメント「ウェルビーイング診断」も紹介していますので、ご覧ください。

- MBTI|自己理解の入口として最適

- DiSC|組織・チームで役立つ行動パターンの把握に特化

- クリフトンストレングス|強みを見つけ、ポジティブな変化を促す

- メンタルモデル|思考の枠組みを明らかにする

- 【補足】無料で試せるアセスメント|ウェルビーイング診断

クライアントの思考の癖や行動のパターンを可視化できたとしたら、セッションの進め方はどう変わるでしょうか?それぞれの理論がどのような視点を与えてくれるのかを、一つずつみていきましょう。

理論1.MBTI|自己理解の入口として最適

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)は、心理学者カール・ユングのタイプ論をベースに開発された、世界で広く使用されている性格理論の一つです。

「外向・内向」「感覚・直観」「思考・感情」「判断・知覚」の4軸で16タイプに分類し、人の認知スタイルや意思決定の傾向を可視化します。

▼コーチングでの活用

- セッションの初期段階で、クライアントが自分の思考や行動の特徴を整理する

- 相手との考え方や感じ方の違いを客観的に理解することで、お互いに話しやすい関係を築く

特に以下のような目的に適しています。

- 自己認識を深めたいクライアントへの導入

- 対人関係のすれ違いを解消したいケース

- 自分の得意な思考・苦手な思考を整理する支援

▼イメージ

【MBTIを取り入れたコーチングの例】

クライアント:いつも計画を立てるのが苦手で、もっとテキパキと進められるようになりたいんです

↓

コーチ:計画性で悩んでいるんですね。MBTIの結果で見ると、あなたは「知覚(P)」の傾向が強いですね

↓

クライアント:「P」の傾向ですか

↓

コーチ:はい。このタイプは、「状況に応じて柔軟に、ギリギリまで情報を集めたい」というエネルギーを強く持っています

↓

クライアント:まさにそうです!計画どおりに進めるより、その場のひらめきで動きたいんです

↓

コーチ:そうですね。では、計画性のなさを直すのではなく、柔軟性という強みを活かし、計画を立てすぎず、むしろ最後の追い込みに力を発揮できるような仕事の進め方を考えてみませんか?

参考:日本MBTI協会

MBTIは強みを認識し、自己肯定感を高めるうえでも有効なツールです。

理論2.DiSC|組織・チームで役立つ行動パターンの把握に特化

DiSC理論(Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness)は、心理学者ウィリアム・マーストンの理論をもとに開発された行動特性モデルです。

人の行動傾向を4つのスタイル(主導型/感化型/安定型/慎重型)に分類し、対人関係における反応パターンや動機づけ要因を分析します。組織・チーム単位で導入されるケースが多く、リーダーシップ研修・1on1・チームコーチングの基盤としても有用です。

▼コーチングでの活用

- クライアントが部下との関係づくりに悩んでいるときの洞察材料

- チームのメンバー間で認識ギャップを整理する際の共通言語

- 個人の転職・配属判断において、自分が成果を出しやすい環境特性をデータで検証し、意思決定の不安を軽減

▼イメージ

【DiSCを取り入れたコーチングの例】

クライアント(Sタイプ):「Dタイプの上司が結論から求めるので、冷たく感じて居心地が悪かった」

介入:DiSCで両者のスタイル差を可視化。「上司=冷たい」ではなく「速さ・成果を重んじる進め方」と再定義

実装:クライアントはMTGで結論→要点→詳細の順に話し、チェックインは短縮

効果:関係満足度と意思決定速度が改善。本人は「データの裏付けがあるから自分の調整に自信を持てた」と内省

DiSCを用いることで、コーチやクライアントは自分と相手のスタイルをデータとして可視化できます。その結果、感情的な評価ではなく相手がどのように物事を進めたい人なのかという理解に基づいて関わり方を設計できる点も特徴です。

理論3.クリフトンストレングス|強みを見つけ、ポジティブな変化を促す

「クリフトンストレングス®(旧ストレングスファインダー®)」は、米ギャラップ社が開発した、個人の才能(talent)を可視化する心理測定ツールです。

人が持つ34種類の才能(強み)の中から上位5つを見つけ出し、それを最大限に活かして成長を促す手法です。従来の課題克服型アプローチと異なり、弱みを直すのではなく、強みにフォーカスする点に特徴があります。

▼コーチングでの活用

- クライアントが「自分の強みがわからない」「得意をどう活かせばいいかわからない」と感じているときに特に有効

- 資質レポートをもとに、「どの場面でその資質が発揮されるか」「過剰に出たときの影響は何か」を対話で探る

▼イメージ

【クリフトンストレングス®を取り入れたコーチングの例】

例えばコーチはストレングス・レポートをもとに、次のような問いを設計できる

・「どのような場面でその資質が一番発揮されますか?」

・「その強みを他者との関係で活かすには?」

・「強みが行き過ぎたとき、どのような影響が出ますか?」

こうした問いを通して、クライアントは自分の行動パターンを客観的にとらえ、自らの変化を主体的にデザインできる

参考:クリフトンストレングスオンライン才能テスト | JA – ギャラップ

ただし、クリフトンストレングス®には注意点もあります。下記の記事では、強みを知るだけで終わらせず、コーチングで最大限に開花させるための実践的な視点や、コーチ選び、継続の秘訣など、効果を最大化するための6つのポイントを詳しく解説しています。関心のある方は併せてご覧ください。

ストレングスコーチング:才能開花で最高の自分へ!【自己理解を深める】

ストレングスコーチングで才能を開花させませんか?自己理解を深め最高の自分に出会う方法を解説。強みを生かし、自己肯定感を高める効果もご紹介。まずはお気軽にご相談ください。

記事掲載日:2025年10月25日

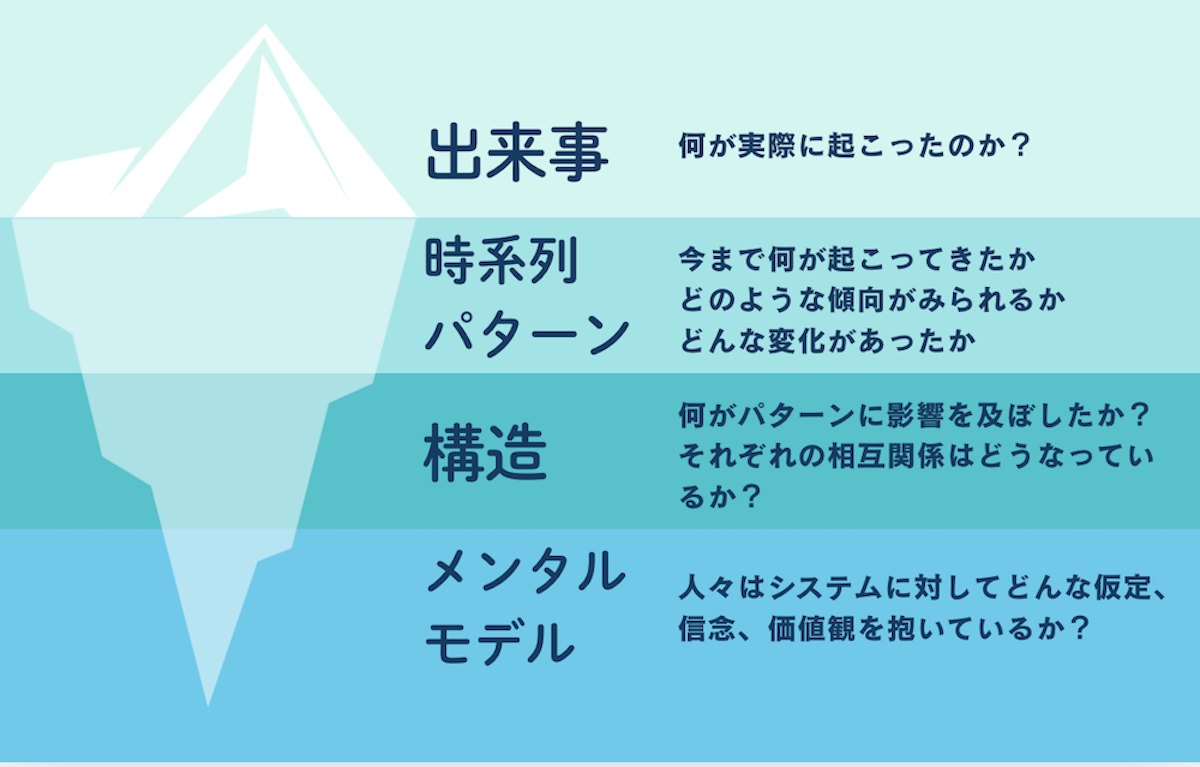

理論4.メンタルモデル|思考の枠組みを明らかにする

メンタルモデルとは人が世界をどうとらえているかという、無意識的な思考の枠組みです。人は何も考えずに物事を判断しているわけではありません。自分のなかにある前提やフィルターで作られたメンタルモデルを通して情報を処理しています。

【個人のメンタルモデルのイメージ】

例えば、下記のようなメンタルモデルがあります。

- 部下が意見を出さないのを見て「やる気がない」と決めつけてしまう

- 相手の表情が硬いと「自分を否定されている」と感じてしまう

- 忙しい時期が続くと「努力していない自分はダメだ」と思い込んでしまう

こうした思考の枠組みは無意識のうちに働いており、気づかない限り行動が変わるのは難しいものです。

▼コーチングでの活用

- クライアントと一緒に前提を探り、別の見方や意味づけを導き出す

- 「違う視点から見たらどうなるか」「ほかの解釈はあり得るか」といった問いが、気づきと行動変容のきっかけになる

▼イメージ

【メンタルモデルを取り入れたコーチングの例】

クライアント:部下が意見を言わないのは、やる気がないからだと思うんです

コーチ:他の理由があるとしたらなんでしょう?

クライアント:もしかしたら、否定されるのを怖がっているのかもしれません

コーチ:その視点から接すると、関わり方も変わりそうですね

メンタルモデルを扱うときは「これが正しい/間違っている」ではなく「こういう枠組みで世界を見ている可能性がある」という探求姿勢が大切です。

メンタルモデルに関して詳細を知りたい方は、以下も記事もご覧ください。

メンタルモデルとは?4タイプとビジネスやコーチングでの活用例を紹介

メンタルモデルとは、私たちが世界を理解し、行動するために使っている「頭の中の地図」や「思い込み」のことです。本記事では、メンタルモデルの基本概念から4つのタイプ、活用方法を紹介します。

記事掲載日:2025年12月21日

【補足】無料で試せるアセスメント|ウェルビーイング診断

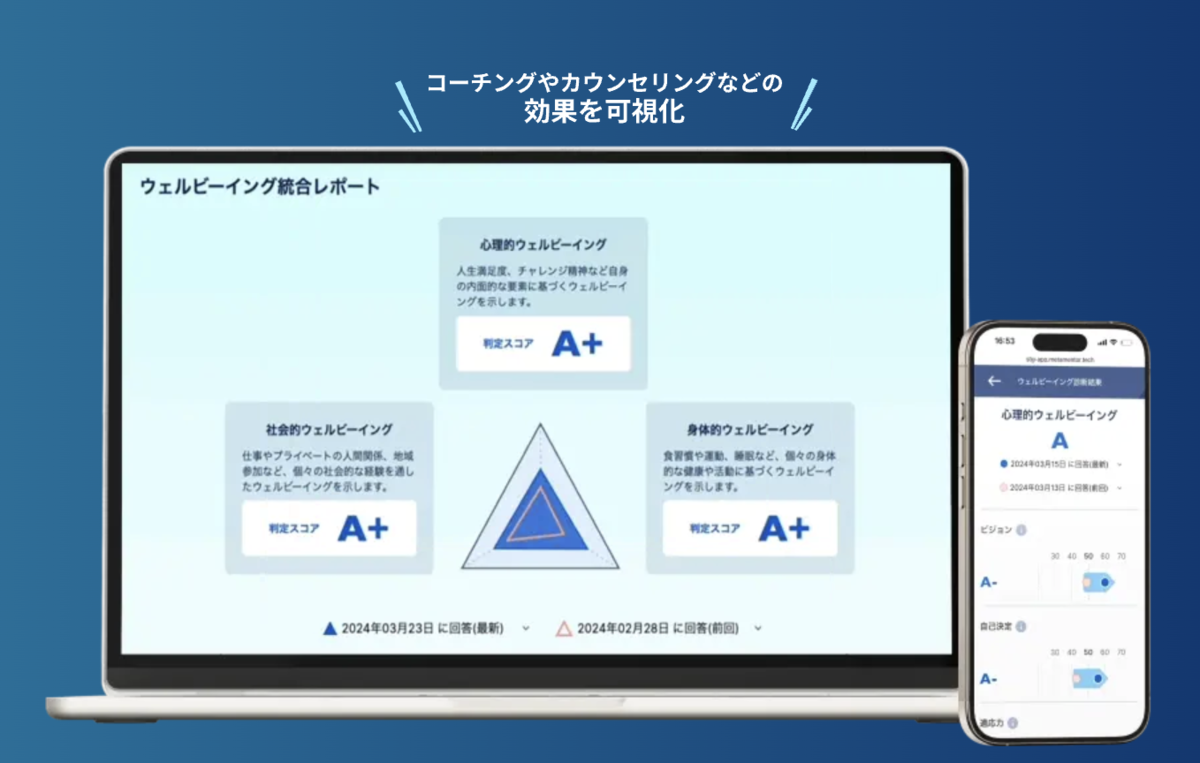

クライアントの状態をより客観的に把握したい場合は、株式会社メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」の活用もおすすめです。

ウェルビーイング診断は、心理的・社会的・身体的な3つの側面から、クライアントの今の状態を数分で可視化できる無料アセスメントツールです。

ウェルビーイングを可視化することで、セッション初期の現状把握や継続支援の効果測定に役立ちます。

▼コーチングの現場での活用法

- セッション開始時に診断結果をもとに、今の状態や課題感を言語化するきっかけにする

- 数ヵ月後に再受検し、クライアントの変化をデータで確認する

- 定期的に結果を振り返ることで、対話の質と継続率の向上が期待できる

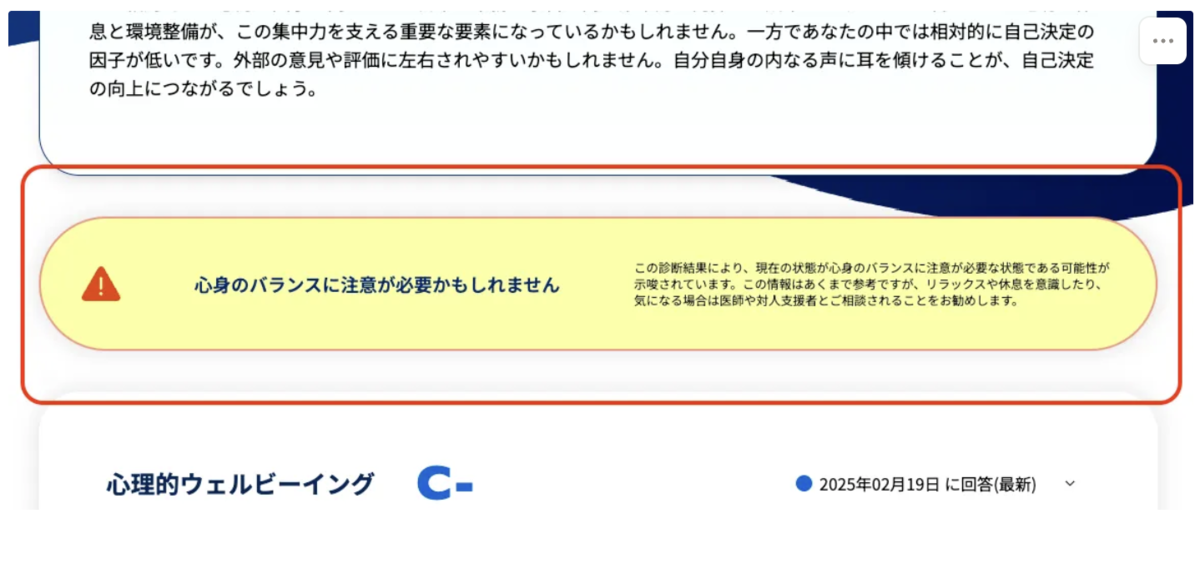

ウェルビーイング診断には、GAD-7やPHQ-9といった心理尺度に基づくアラート機能が搭載されているため、コーチがどこまで伴走すべきか判断する際の補助指標としての活用も可能です。

ウェルビーイング診断は、早稲田大学の大月教授が監修のもと、ポジティブ心理学などの学術的知見をベースに現代の生活スタイルやトレンドも加味して開発されているので、信頼できる診断結果が得られます。利用は無料ですので、下記のバナーをクリックのうえお気軽にお試しください。

このように、コーチングで活用できる理論やフレームワークは多岐にわたります。とはいえ「多くの理論を知ったとしても、いざセッションで迷ってしまう」 「自分のコーチングスタイルに最適な理論は何だろう」などコーチングに悩まれた際は、ICF認定PCCコーチで元ICFジャパン運営委員でもある小泉が代表を務めるメタメンターにご相談ください。

国際コーチング連盟(ICF)認定PCC取得者に相談できる!

コーチング導入に関するご相談はこちらクライアントの現状を理解できたら、次に求められるのは対話を通じて変化を促す技術です。次章では、コーチングの場で相手の気づきを引き出し、行動を後押しするために役立つ、3つのフレームワークを紹介します。

コミュニケーションと介入の質を高めるフレームワーク3選

共感・意味づけ・気づきの深さを高めるために役立つ3つのフレームワークは、下記の3つです。

相手の本音を引き出すNVCの聴き方や、過去の失敗を成長の物語に変えるナラティブ・アプローチなど、どれもコーチングの対話を一段深めるヒントになります。具体例とともにみていきましょう。

理論1.NVC非暴力コミュニケーション|傾聴・共感を深める

NVC(Nonviolent Communication)は、心理学者マーシャル・ローゼンバーグ博士が提唱した、対立せずに深い共感を築くためのコミュニケーションフレームワークです。観察・感情・ニーズ・リクエストという4つの要素で対話を整理します。

▼コーチングでの活用

- クライアントの発言を事実と感情に分けて聴き、相手の本当のニーズを掘り下げる

▼イメージ(ここでは上司と部下の1on1のシーンで紹介)

【NVCを取り入れていない1on1の例】マネージャーと部下の会話

部下:正直、今のプロジェクトがうまくいっていない気がします

上司:何言ってるんだ、君はちゃんとやってるよ

部下:でも、思った成果が出なくて焦ってて……

上司:誰だって最初はそんなもんだよ。もっと自信を持って!

一見、励ましているようですが、この会話は共感よりも評価や助言が中心になっています。部下は理解されている実感が得られず、気持ちが閉じてしまう可能性があります。

【NVCを取り入れた1on1の例】

部下:正直、今のプロジェクトがうまくいっていない気がします

上司:そう感じているんだね。どのようなところが気になっている?

部下:思った成果が出ないし、チームに迷惑をかけている気がして……

上司:成果を出したいとか、チームに貢献したいという気持ちがあるのかな

部下:そうです。それがうまくできていないのがつらくて

上司:その気持ちはすごく大切だね。今できる小さな一歩を一緒に考えてみようか

この会話では、上司が相手の感情とニーズに焦点を当てています。

「チームに貢献したい」という部下のニーズに気づくことで、問題が失敗ではなく価値を発揮できないつらさだと理解でき、解決策が前向きな方向に展開します。

対話を通じて、感情の裏にある真のニーズの明確化につながるフレームワークです。

参考:NVCとは

理論2.ナラティブ・アプローチ|物語を再構築する

ナラティブ・アプローチは、人の経験を物語としてとらえ、その語り方を変えることで自己理解と行動を変化させる心理支援の理論です。

人は出来事そのものではなく、そこにどのような意味を見出すかによって自分の人生を語ります。コーチングではその語りを整理し、クライアントがより希望のあるストーリーを描けるよう支援します。

▼コーチングでの活用

- 過去の失敗や挫折を自分の限界として語るクライアントに対し、その語りの背景にある価値や強みを一緒に探る

- 失敗した人ではなく、学びを通じて成長してきた人として新しい物語を再構築できるよう支援する

▼イメージ

【ナラティブ・アプローチを取り入れたコーチングの例】

クライアント:以前の職場で大きなミスをして、そこからずっと自信が持てないんです

コーチ:その経験が今も心に残っているんですね。どのような状況だったのか、もう少し教えてもらえますか?

クライアント:初めて大きなプロジェクトを任されていたのに、確認を怠ってトラブルになってしまって……

コーチ:任されたということは、当時のあなたに期待されていたということでもありますね。その経験から何を学びましたか?

クライアント:報告や相談を怠らない大切さですね。あの失敗があったから、今は周囲とよく話し合うようになりました

コーチ:なるほど。その経験は、信頼関係を大事にするあなたを育てた出来事だったんですね

ナラティブ・アプローチは、過去を変えるのではなく、過去の語り方を変えることで、自己理解と行動の可能性が広がる理論です。

参考:ナラティブ・アプローチとは―意味と実践法、その効果を解説

理論3.フォーカシング|身体感覚を起点にした気づき

フォーカシングとは、心理学者ユージン・ジェンドリン博士が提唱した自己洞察と問題解決のための心理的アプローチです。頭の中の論理ではなく、身体のどこかに感じる言葉にならないモヤモヤとした感覚(フェルト・センス)に意識を集中し、課題解決のヒントを促します。

▼コーチングでの活用

- 思考的に整理しようとしても答えが出ないクライアントに有効

- コーチは「それを考えると、体のどこにどのような感じがありますか?」などと問いかけ、言葉より先に浮かぶ身体感覚を手がかりに、感情や意思を探っていく

- モヤモヤの正体を感情ではなく、体のサインからほどくアプローチ

▼イメージ

【フォーカシングを取り入れたコーチングの例】

クライアント:最近、会議で自分の意見を言おうとすると、なぜか声が出にくいんです

コーチ:そのことを考えると、体のどこかに感じるものはありますか?

クライアント:喉のあたりが少し詰まる感じがあります

コーチ:その感覚に注意を向けると、どのような言葉が浮かびますか?

クライアント:「怖い」ですね。否定されるのが怖いみたいです

コーチ:その気づきは大きいですね。どうすれば少しでも安心して話せそうですか?

クライアント:まずは一度だけ発言してみようと思います

論理的な思考では解けない問題を、身体感覚から生まれる気づきによって解決に導きます。

参考:日本フォーカシング協会

アセスメントツールと具体的な介入フレームワークを学んだら、次はコーチ自身の人間理解を深めるステップです。理論やフレームワークを活用する力を身につけても、コーチ自身の自己理解が浅いままでは、支援の幅は広がりません。

次章では、コーチ自身の視野を広げ、人間理解を深めるための4つの理論をご紹介します。

コーチ自身の視野を広げる理論4選

コーチがより多角的に人を理解し、セッションの質を高めるための理論は以下の4つです。

例えば、同じ失敗を繰り返すクライアントの行動を、過去の原因ではなく今満たそうとしている目的から理解する視点など、コーチとしての思考を深め、クライアントの変化をより多面的に支援するためのヒントを紹介します。

理論1.成人発達理論|人の成長段階を理解する

成人発達理論は、ロバート・キーガンらによって体系化された、人間は成人後も心理的・認知的に成長を続けるという前提に立ち、成熟や学びの過程を体系的に説明する理論です。

子どもの発達を扱うピアジェやエリクソンの理論を拡張し、成人がどのように自己を理解し、他者・社会との関係性を再構築していくかに焦点を当てています。

▼コーチとしての活用

- コーチ自身もまた、クライアントと同じように成長し続ける存在

- 「自分がどのような視点で世界を見ているのか」を理解し、他者の価値観をより柔軟に受け止める力が育つ

▼期待できる効果

- 自分の思考の枠組みを客観的に見つめられる

- 不安やコントロール欲から自由になり、セッションの余白を持てる

- クライアントの段階を尊重し、急がず寄り添える

参考:成人発達理論とは?ロバート・キーガンが提唱する5段階の成長モデルと活用法 | HRコラム

成人発達理論に関して詳細を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

成人発達理論とは?ロバート・キーガンの成長5段階と成長を促す実践方法

成人発達理論とは、物事の受け止め方や判断がどのように変化・成長していくのかを体系的に示す理論です。本記事では、ロバート・キーガンの成長の5段階やセルフチェック、支援の場面での活用方法を紹介します。

記事掲載日:2025年12月21日

理論2.アドラー心理学|勇気づけと目的論

アドラー心理学は、アルフレッド・アドラーが提唱した個人心理学です。

人は目的を持って行動すると考え、行動の原因を過去に求める原因論ではなく、行動の目的に焦点を当てる目的論を核とします。すべての悩みは人間関係に起因するととらえる点が特徴です。

▼コーチとしての活用

- クライアントのネガティブな行動を、過去のトラウマや性格ではなく、今の満たされない目的を達成しようとする不器用な試みとして冷静にとらえられる

- コーチ自身が課題の分離(他者の課題に介入しない)の原則を徹底することで、クライアントの自立を邪魔せず、勇気づけを通じて建設的な行動を支援する

▼期待できる効果

- クライアントが「自分にはできる」という感覚を取り戻し、前向きな行動変化を起こせる

- コーチ自身も、相手を変えようとするプレッシャーから解放され、関係のなかで安心感と信頼を築ける

- 過去ではなく「これから何を目指すか」に焦点を当てるため、セッション全体が未来志向になる

参考:「アドラー心理学」とは? 基本的思想や5つの理論、職場に導入するメリットなどをわかりやすく解説 | 人事のプロを支援するHRプロ

理論3.インテグラル理論|全体を統合的にとらえる

インテグラル理論は、哲学者ケン・ウィルバーが提唱した、すべての真実を偏りなく全体的に統合して理解しようとする、視野の広い理論です。

すべての事象を下記の4つの象限(側面)でとらえます。

1.私(個人の内面)

2.私たち(文化)

3.それ(個人の外面・行動)

4.それら(社会システム)

▼コーチとしての活用

- 「この人は行動しない」「やる気がない」と感じたとき、インテグラル理論を知っていれば、それを心理的要因だけでなく環境的・社会的要因からも考えられる

- また、自分が感情や論理など、どの領域に偏りやすいかを自覚し、コーチングの質を高める

▼期待できる効果

- 問題を一面的に判断せず、全体像を把握できる

- 自分の関わり方に多様な選択肢を持てる

- 混乱した状況でも冷静に分析・対応できる

参考:インテグラル理論とは?4象限モデルをわかりやすく徹底解説 | HRコラム

理論4.ユング心理学|人間の深層心理への理解を深める

ユング心理学は、スイスの精神科医カール・グスタフ・ユングによって提唱された、人間の意識と無意識の関係性を重視する理論です。

ユングは、フロイトが焦点を当てた個人的無意識(個人特有の経験や抑圧された記憶)だけでなく、人間に共通する普遍的なテーマやパターンが含まれる集合的無意識という概念を提示しました。

そのなかには母性・英雄・影など、文化や時代を超えて共通するイメージ=元型(アーキタイプ)が存在すると考え、人間の心の奥にある無意識の働きを探求しています。

▼コーチとしての活用

- クライアントが「理屈ではわかっているのに行動できない」「同じパターンを繰り返す」といった状況にあるとき、「なぜそう感じるのか?」を分析するよりも、その背後にある無意識のメッセージを尊重するという姿勢が、深い気づきを生みやすい

- 夢・シンボル・感情の揺れなどを扱うことで、クライアントが理性で抑え込んでいた感情や欲求に気づき、統合に向かうサポートが可能に

- コーチ自身にとっても、「影」との対話は自己理解を深め、正しいコーチを演じようとする緊張から解放される効果が期待できる

▼期待できる効果

- クライアントの見えない動機や抵抗を深いレベルで理解できる

- 感情や直感を信号として扱い、言葉にできない内的変化を見守る力が育つ

- 無意識の力を理解すると、直感やひらめきといった非合理的な要素もセッションに活かせる

参考:日本ユング心理学会

理論の学習は、コーチングの土台を広げるうえで欠かせません。しかし、知識として知っているだけでは、実際のセッションで十分に力を発揮できない場合もあります。

学んだ理論をクライアントとの対話や気づきのプロセスのなかでどのように活かすかが大切です。

次章では、ICF認定PCCコーチであり本サイトの監修者でもある小泉のnoteを参考に、理論を実践に落とし込むための3つのポイントを紹介します。

理論を実践に活かす3つのポイント

学んだ理論を、コーチングの実践に活かすポイントは大きく以下の3つです。

「このクライアントは〇〇タイプだ」と決めつけてラベル化する危険性や、アセスメント結果を一度きりで終わらせないための具体的な振り返り方など、理論をコーチングの確かな資産として活用するポイントを紹介します。

ポイント1.診断を一度きりで終わらせず、定期的に振り返る

診断アセスメントは、受けただけで終わりにすると効果が薄れてしまいます。

診断が示すのはその人の固定的な状態ではなく、変化しうる傾向です。時間の経過や環境の変化によって、結果の意味づけや感じ方は少しずつ変わっていきます。例えば、変化を認識するための振り返りの工夫として、下記のような方法が有効です。

- 3ヵ月ごとや新しいプロジェクト前など、環境が変わりやすいタイミングで再確認してみる

- 「今受けたらどう答える?」と問いかけ、過去の点数に縛られず現在の感覚を言語化してもらう

- 「この強みや傾向が、最近の仕事(例:会議運営・後輩指導・交渉の場面)でどのように表れたと思いますか?」と具体的なエピソードと照らし合わせてみる

コーチとしては、クライアントと一緒に結果を振り返りながら、新たな気づきや変化の定期的なアップデートをしていくことが大切です。

ポイント2.タイプ分けをラベル化しない

アセスメントや理論を活用する際に注意したいのが、「あなたはこのタイプです」と決めつけてしまう点です。本来、人は多面的で状況や環境によって行動も変化します。一つのツールで、その人のすべてを説明することはできません。

コーチとしては、タイプ分けの結果を評価ではなく探求の材料として扱いましょう。

例えば「このタイプの平均から見ると、ここに特徴が出ていますね」と伝えることで、クライアントが自分の可能性や選択肢を広げるための対話につなげられます。

ポイント3.理論の使いどころを見極める

理論をコーチングの現場で活かすには、知識を覚えるよりも、状況と目的に合わせて柔軟に使い分ける力が大切です。

例えば、下記のような使い分けが有効です。

- NVCなら、対立場面での共感的な聴き方や、感情の裏にあるニーズを探る場面で使う

- DiSCなら、チームビルディングや上司部下のコミュニケーション改善の指針に使う

- 認知行動理論なら、思考の癖を可視化して、現実的な行動選択を支援する場面で使う

つまり、どの理論を使うかではなく、今このクライアントに何が必要かという視点で選ぶことが、実践的なコーチングにつながります。

まとめ:理論を学び実践に活かして信頼されるコーチへ成長していこう

コーチが理論を学ぶと、クライアントの行動や感情を仕組みとしてとらえられ、結果の見通しが立ちやすくなります。感覚や経験に頼らず、理論的な裏づけを持ってクライアントの行動や感情を理解し、支援の質と再現性を高めて信頼されるコーチへと成長していきましょう。

理論を実践に落とし込むには、セッション内容やクライアントの変化を継続的に可視化・整理する仕組みが役立ちます。

株式会社メタメンターが提供する「MetaMentor CRM」は、理論に基づくセッションログやウェルビーイング診断の結果を活用し、次回のセッション準備や継続支援の質向上をサポートします。理論の学びを現場での成果につなげ、コーチとして継続的に成長したい方は、下記から無料登録をしてご活用ください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。