目次

認知行動療法ノート(CBTノート)は、クライアントが自身の思考、感情、行動を整理し、心の健康をサポートするために役立つツールです。

カウンセリングやコーチングの現場で、クライアントの自己理解を深め、問題解決を促進するために活用できますが、使い方を誤るとただ書いて終わる作業になってしまいがちです。

そこで本記事では、認知行動療法ノートの効果や活用事例、効果的な活用のコツなどを紹介します。

クライアントの自己理解をサポートするツールとして、メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」がおすすめです。

ウェルビーイングとは、心理的、社会的、身体的に満たされた状態を指します。「ウェルビーイング診断」は、心理的、社会的、身体的の3側面からクライアントを総合的に可視化できるため、客観的な現状把握に活用できます。

ノートだけではとらえきれない心身のバランスや生活全体の状態などを把握することで、より的確なサポートや目標設定も可能です。

クライアント支援の品質向上に役立つ「ウェルビーイング診断」は、下記をクリックのうえ気軽にお試しください。

認知行動療法ノートとは?

認知行動療法ノート(CBTノート)とは、認知行動療法を実践する際に、自分の思考や感情、行動を整理して記録するためのノートやワークシートのことです。

認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)とは、心の悩みや問題を解決するための心理療法の一つです。

厚生労働省によると、認知行動療法は下記のように定義されています。

【認知療法・認知行動療法とは】

認知療法・認知行動療法は、何か困ったことにぶつかったときに、本来持っていた心の力を取り戻し、さらに強くすることで困難を乗り越えていけるような心の力を育てる方法として、いまもっとも注目を集めている精神療法です。

引用:うつ病の認知療法・認知行動療法 (患者さんのための資料)|厚生労働省

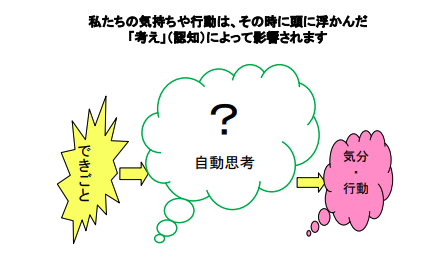

例えば、同じ出来事があっても「どうせ自分には無理だ」と考える人と、「少し工夫してみよう」と考える人では、感じるストレスの大きさや取る行動が大きく変わります。

出典:うつ病の認知療法・認知行動療法 (患者さんのための資料)

認知行動療法では、下記のようなプロセスを通じて、不安や落ち込み、ストレスへの対処力を高めていきます。

・ネガティブな自動思考に気づく

・現実的で柔軟な考え方に修正する

・実際の行動を少しずつ変える

ノートの活用は、「気づき・修正・行動」 という一連のプロセスを日常的に実践する有効な手段です。そのため、カウンセリングのなかでも宿題や自己観察ツールとして頻繁に用いられています。

自分の思考や感情、行動のパターンを整理し、より前向きな変化を促すとどのようなメリットが得られるのでしょうか。次の章では、「認知行動療法ノートで得られる主な3つのメリット」について紹介します。

認知行動療法ノートで得られる主な3つのメリット

認知行動療法ノートで得られる主なメリットは、下記の3つです。

認知の歪みに気づき、悪循環を断ち切ることができると、心の健康を保ちやすくなります。認知行動療法ノートのメリットを理解して、不安やストレスへの対処力を高め、前向きな思考と行動を育んでいきましょう。

メリット1.思考・感情が整理できる

自分の頭のなかに浮かぶ漠然とした不安やモヤモヤを、紙に書き出して整理することで、どの出来事がどのような感情や思考を生んでいるのかが明確になる点がメリットの一つです。例えば、モヤモヤした気持ちを下記のように書き出します。

出来事:プレゼン資料に誤りがあり、上司に指摘された

感情:落ち込み、焦り、不安を感じる

思考:「上司に怒られるのが怖い」「評価が下がるかもしれない」「自分はダメな人間だ」

気づき:「実際には上司は冷静に指摘しただけで、過度に恐れていた」「評価よりも、次にどう改善するかが大事」

カウンセラーとしてクライアント支援をおこなう際は、感情や思考を具体化できるようなサポートを心がけましょう。

メリット2.ネガティブループを抜け出せる

認知の歪みや偏った思考は、否定的な感情や行動を繰り返す悪循環を生み出します。

ノートをつけるメリットとして、書き出して自動思考を見える化し、現実的で柔軟なとらえ方を探ることが可能です。

例えば、「仕事でミスをした=自分は無能だ」と決めつけてしまう場合、ノートを活用して「ミスをしたが、その後すぐにリカバリーできた」「ミスの原因を分析して、次回に活かせる」など、別の視点を考えてみると極端な思考を修正できます。

ノートを通じて思考のパターンを整理し、柔軟な考え方を身につけることで、ネガティブループを断ち切り、より前向きな行動につなげるきっかけが生まれます。

メリット3.行動の改善につながる

考え方を変えるだけでなく、「次にどのような行動を取るか」を具体的に記録することが、ポジティブな行動変容へとつながる点もメリットです。

例えば、「不安で避けていたプレゼンの練習を、毎日10分だけやってみる」などの小さな行動目標を立てて実行すると「できた」という実感を得やすくなります。小さな成功体験の積み重ねを通じて自信が育ち、行動のさらなる改善やモチベーション維持につながります。

次の章で、具体的な例に沿った認知行動療法ノートのやり方を紹介しますので、ぜひ読み進めてみてください。

認知行動療法ノートの効果的な2つの活用例

よくある2つの事例をもとにして、ノートの書き方を紹介します。

認知行動療法ノートでは、自分の「考え方のクセ」や「気分の変化」を客観的に見つめ直すことが重要なため、ノートに書き出して可視化する作業が役立ちます。

例1.会議でうまく発言できなかった場合

まず「会議で意見を求められたが緊張してうまく話せなかった」出来事を、認知行動療法ノートに書いていくとどうなるのかみていきましょう。

【うまく話せなかった出来事を書き出す際の例】

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 日時 | 〇月〇日 14:00 |

| 出来事 | 会議でうまく発言できなかった |

| 気分 | 不安(80%)悲しみ(60%)恥ずかしい(50%) |

| 自動思考 | 「やっぱり自分は無能だ」 |

| 根拠 | 質問されて答えられなかった |

| 反証 | でも、他の部分はうまく話せていた |

| 別の考え(代替案) | 「失敗もあるけど、全部がダメなわけじゃない」 |

| 気分の変化 | 不安(80%→50%)悲しみ(60%→30%)恥ずかしい(50%→25%) |

書き出すことで気持ちが落ち着いてくる効果が期待できる他、下記のような変化も見込めます。

・「一度の失敗で、自分を全否定していた」と気づける

・気分を数値化し、感情の波を客観的にとらえられる

・「やっぱり自分は無能だ」といった自動思考は、極端な一般化であるという認知の歪みに気づける

・根拠と反証を検討することで、自動思考の妥当性を検証し、より現実的な別の考え(代替案)を見つけられる

なお、厚生労働省が公表している「自動思考記録表」のフォーマットが下記からダウンロードできますので、必要に応じて活用してください。

参考:自動思考記録表(コラム表) - 記入用|厚生労働省 -

例2.メールの返信が遅くて不安になった場合

次によくある例として、人間関係で不安を感じる場面を例に考えてみましょう。

【人間関係での不安を書き出す際の例】

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 日時 | 〇月〇日 21:00 |

| 出来事 | 友人からメールやメッセージの返信が来ない |

| 気分 | 不安(70%)、寂しさ(50%)、イライラ(40%) |

| 自動思考 | 「嫌われたのかもしれない」 |

| 根拠 | 昼に送ったのに夜になっても既読がつかない |

| 反証 | 相手も忙しいかもしれないし、私も返信が遅れることはある |

| 別の考え(代替案) | 「返信がない理由は他にもある。急がず待ってみよう」 |

| 気分の変化 | 不安(70%→40%)、寂しさ(50%→30%)、イライラ(40%→20%) |

相手の行動に不安を感じた際も、事実を客観的に整理し、他の可能性を考えることで気持ちが軽くなる場合があります。

認知行動療法ノートの具体的な活用例をみてきましたが、実際に継続して活用するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。次の章では、認知行動療法ノートを効果的に活用するための4つのコツを紹介します。

認知行動療法ノートを活用する4つのコツ

認知行動療法ノートを活用するうえで、押さえておきたい4つのコツは下記のとおりです。

コツを意識することで、ノートの効果を最大限に引き出し、より前向きな思考や行動の変化につなげやすくなります。なかでも、ネガティブ思考の反証のサポートは、カウンセリングの現場でも特に役立つポイントです。それでは、ひとつずつ紹介します。

コツ1.目的を明確にする

「どのような変化を目指してノートを書くのか」をカウンセリング内で共有しておくことが大切です。目的を明確にすることで、ノートを書く意義が理解しやすくなり、継続につながります。また、事前にゴールを共有しておくことで、振り返った際に自分の変化を実感しやすくなる点もメリットです。

【例】

・不安の軽減

・人間関係の改善

・自己理解の促進 など

クライアントの目標に合わせて、ノートの役割を説明し、意義を伝えると取り組みやすくなります。

コツ2.書きやすい環境作りを提案する

認知行動療法ノートを無理なく続けてもらうためには、書きやすい環境づくりと自分に合ったノート選びのサポートをしましょう。

まず、書く時間帯や場所についてクライアントと話し合い、「寝る前の10分間だけ」「週末にカフェでゆっくり」など、リラックスして書ける時間と空間を一緒に探るのがおすすめです。

また、ノート自体の選び方も下記のようにライフスタイルや好みに合わせたノート形式を提案してみましょう。

・手書きが好きなら、持ち運びやすくお気に入りのデザインの紙のノート

・PCやスマートフォンが得意なら、デジタルアプリやオンラインの記録ツール

→GooglePlayの「認知行動療法思考日記」などアプリで管理できるものもある

さらに記入の負担が軽くなるように、下記のような視点でのノート選びもおすすめです。

・シンプルな記入項目で続けやすいもの

・反証や代替思考がサポートされているフォーマット付きのもの

目的や性格に合ったものを選べるよう助言すると、クライアントも安心して取り組みやすくなります。

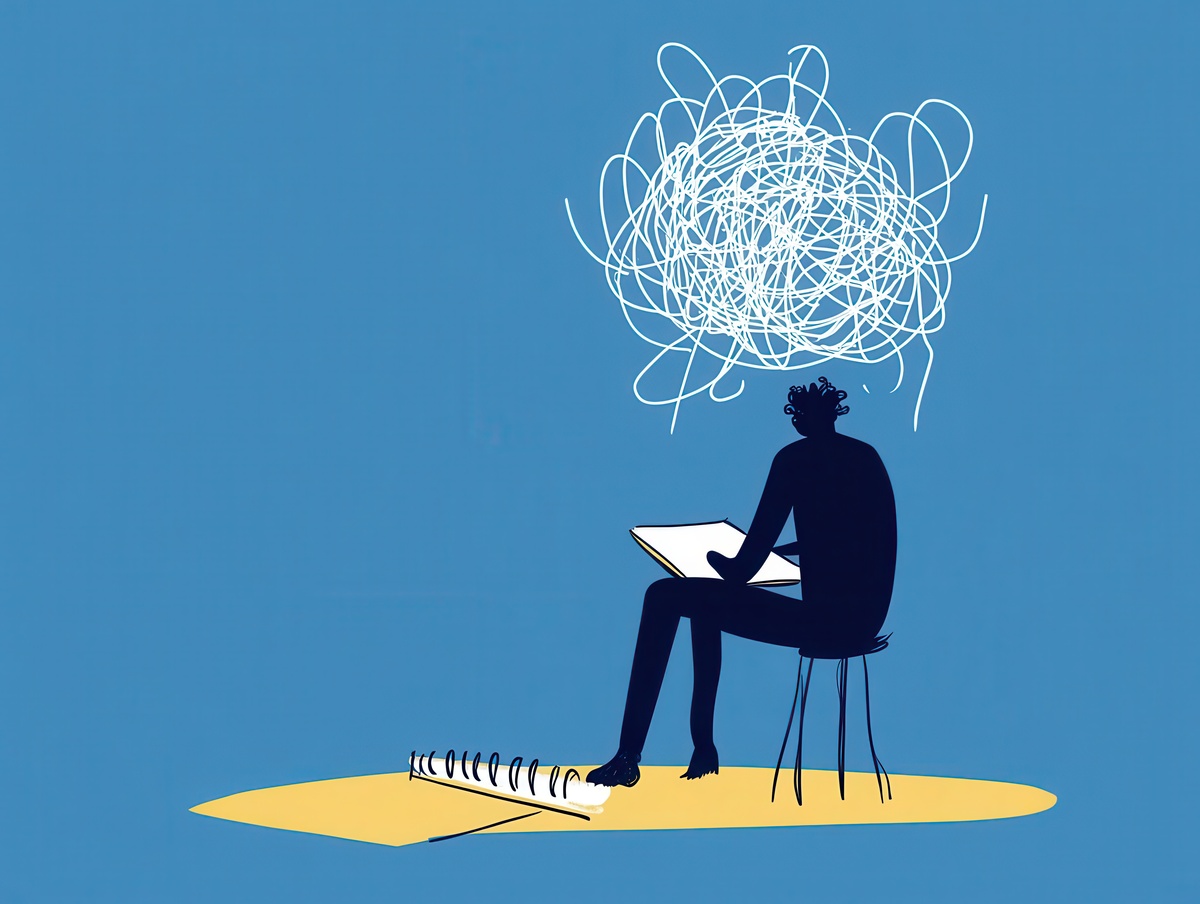

コツ3.最初は自由に書いてもらう

初めは「正しく書かなきゃ」と、構えすぎて手が止まるケースも考えられます。

「完璧に書く必要はない」「思いついた出来事だけで大丈夫」と伝え、気軽に書き出すことから始めてもらいましょう。

大切なのは思考や感情を整理する習慣を身につけることなので、短い言葉や箇条書きでも十分です。最初からうまく書こうとせず、書くこと自体に慣れてもらう点を優先すると、継続しやすくなります。

コツ4.ネガティブ思考の反証をサポートする

クライアントがネガティブな思考にとらわれている場合、ノートを一緒に見ながら「それは本当にそうでしょうか?」と問いかけたり、別の考え方やとらえ直し方を提案したりすることが大切です。

慣れるまでは、カウンセラーやコーチがモデルとして具体例を示しながらサポートすると、スムーズに書き進められるようになります。

また、ネガティブな出来事だけでなく、「うれしかったこと」「うまくいったこと」なども積極的に書くよう促しましょう。

小さな成功や心が動いた瞬間を記録することが、自己肯定感の向上や心の安定につながります。

「ネガティブな思考を整理し前向きな視点を育てる働きかけ」は、心理カウンセリングだけでなく、「コーチング」でも有用です。

認知行動療法ノートとコーチングを併用することで、クライアント自身が気づきを得て主体的に行動できるようになり、より継続的な成長につながります。次の章では、コーチングの基本概念や、認知行動療法ノートと併用するメリットについてみていきましょう。

【番外編】コーチングとの併用も効果的!

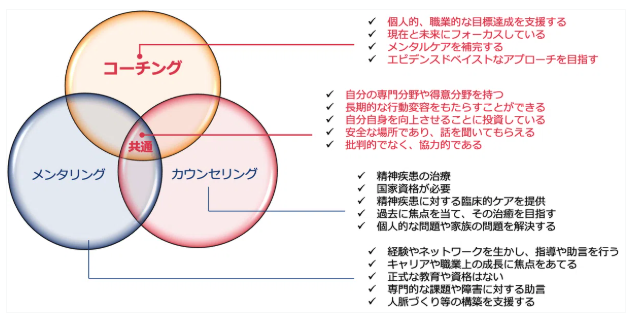

コーチングとは、クライアントが自分らしい目標やありたい姿に向かって進んでいくために、コーチと信頼関係を築きながら進めていく対話のプロセスです。

「コーチング=厳しく詰められる」「無理に目標を決めさせられる」といった印象を持つ方もいるかもしれませんが、コーチングは、安心して話せる場を大切にしています。コーチはクライアントの想いや価値観に寄り添いながら、丁寧に耳を傾けます。

批判や押しつけではなく、あくまでクライアント自身が望む方向に進んでいくことを尊重する関わり方です。その点で、カウンセリングと同じく「安全な対話の場」であるという共通点もあります。

悩みや迷いがあるとき、カウンセリングで心の整理をしながら、コーチングで前向きな一歩を踏み出すような併用も、個人の成長を支える有効な選択肢です。

国際コーチング連盟(ICF)では、コーチングは下記のように定義しています。

コーチングとは、思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通して、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くことです。

引用:ICF Japan Chapter | 一般社団法人国際コーチング連盟 日本支部

カウンセリングとコーチングは、概念や位置付けが異なりますが、下の図のように重なる要素もあります。

クライアントの目標に向かって並走できる「コーチング」や「カウンセリング」の詳細や違いについては、当サイトを監修している小泉のnoteで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

参考:そもそもコーチングって?具体的に何をするの?|Reona Koizumi

クライアント支援にコーチングを取り入れる際に活用できる「ウェルビーイング診断」は、メタメンターが提供している無料診断ツールです。

心理的・社会的・身体的な要素を統合的に評価し、クライアントのウェルビーイングを数値化することで、現状把握をスムーズにします。

なお、一般的にカウンセラーがクライアントのうつ傾向や不安傾向を把握する際には、医療機関でも使用されているPHQ-9(うつの評価)やGAD-7(不安症の評価)などのアセスメントツールが使われます。

メタメンターのウェルビーイング診断では、これらのアセスメントでリスクが高いとされる対象を、ROC分析に基づいて一定の精度で予測する機能が搭載されました。リスクが高いと予測された場合には、診断結果のBPSレポートにアラートが表示され、クライアントとサポーター双方が同じ画面で確認できます。

コーチやカウンセラーにとって、医療機関への紹介判断の補助にもつながる可能性があり、専門的な支援を行ううえでも心強いツールです。

※このアラートはあくまで予測に基づくものであり、最終的な判断は支援者の責任においておこなう必要があります。

過去の診断結果も履歴として残るので、コーチング前後の変容やクライアント理解のサポートツールとしても有用です。

ウェルビーイング診断の特徴の詳細は、早稲田大学人間科学学術院の大月教授が解説していますので、下記の動画をぜひご覧ください。

法人・個人どちらでも気軽に無料でお使いいただける「ウェルビーイング診断」は下記から気軽にお試しいただけます。ぜひご活用ください。

コーチングやカウンセリングの効果を可視化!

ウェルビーイング診断はこちら認知行動療法ノートでよくある3つの落とし穴と対処法

最後に、認知行動療法ノートをつける際のよくある落とし穴を紹介します。

認知行動療法ノートは、思考や感情を整理し、前向きな変化を促す有効なツールですが、使い方によっては思わぬ落とし穴にはまる場合もあるので、下記を参考に効果的なノートの活用方法を確認しましょう。

【認知行動療法ノートでよくある落とし穴と対処法】

| 落とし穴 | 詳細 | 対処法 |

|---|---|---|

| 書くことが目的になってしまう | 書くことが目的になると、気づきや考え方の変化につながらず効果が半減する | ・書いた内容をもとに、考えを掘り下げ、「次はどう行動してみようか」など前向きな視点や次の行動を導き出す |

| ネガティブな思考にとらわれすぎる | 素直な気持ちを書き出すのは大切だが、ネガティブな内容ばかりを書き続けていると、落ち込みが深くなる場合もある | ・そうならないためには、「反証(本当にそうなのか?)」や「別の考え(他にどのような見方がある?)」をセットで考える習慣をつけることがポイント |

| 義務感で続けてしまう | 本来、認知行動療法ノートは自分の心を整えるためのサポートツールであり、負担になるものではない | ・「今日は書けなかったな」と思う日があっても大丈夫 ・気が向いたときに、気持ちを整理するために使うくらいの、やわらかい気持ちで取り組むことが大切 |

適切な使い方を意識することで、ノートの効果を最大限に引き出し、ストレスや不安への対処力の向上が期待できます。無理なく続けられる方法を見つけ、日々の生活に役立てていきましょう。

まとめ:認知行動療法ノート×コーチングで心を整え、健やかな毎日を手に入れよう!

認知行動療法ノートは、日々の思考や感情を整理し、ネガティブなループから抜け出すための有用なツールです。本記事で紹介したコツや注意点を参考に、日々の生活に気軽に取り入れてみてください。

また、クライアント支援の質を向上させるためには、コーチングとの併用も効果的です。適切なサポートをおこなうことで、クライアントの自己理解が深まり、前向きな行動変容へとつながります。

クライアント支援に注力する際には、「支援の効果測定や分析などの可視化」、クライアント管理などの事務的な作業は、「効率化できるツール」に任せるのがおすすめです。

株式会社メタメンターでは、日本初のクライアント管理ツール「MetaMentor CRM 」を提供しています。

従来の表管理ツールや紙では難しかった「一人ひとりに合わせた柔軟なクライアント管理」を一元化し、求める情報にすぐにアクセスできるため、管理の効率化につながります。管理作業の削減により、空いた時間を自身の勉強時間に充てることも可能です。

クライアントのウェルビーイングが可視化できる「ウェルビーイング診断」も搭載された「MetaMentor CRM 」は、無料で利用できます。MetaMentor CRMの詳細は、下記のバナーをクリックのうえ気軽にご確認ください。

記事監修

代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイ入社。2016年にGMOフィナンシャルゲート執行役員に就任し、2020年に上場。2021年、早稲田MBA在学中にコーチングに出会い、翌年メタメンター設立。2023年に国際コーチング連盟日本支部運営委員に就任。