目次

中小企業庁が策定した「事業承継ガイドライン」とは、親族内承継やM&Aに向けた具体的な準備を進めるための手引書です。準備を怠れば経営のバトンが途切れてしまうリスクもあるため、早めの理解と対応が欠かせません。

この記事では「全容を把握する時間がない」「どこから手をつければいいかわからない」という日々忙しい経営者の方に向けて、事業承継ガイドラインの目的や内容、活用方法を要点を絞ってわかりやすく紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

承継後の経営の方向性をぶれさせないためにも、経営者と後継者が共通のビジョンを持つことが大切です。

例えば、メタメンターの「ストーリー年表」は、経営者と後継者、幹部が共通のビジョンを持ち、事業承継に向けてしっかりと準備を進めるための支援をおこないます。

「社員同士で未来を語り合う場を作ることで、部署を超えたビジョン共有やAI活用への関心が高まった」との声もいただいている「ストーリー年表」については、下記からお気軽にお問い合わせください。

承継に向けた対話の土台を引出す!

ストーリー年表のご相談はこちら事業承継ガイドラインの目的と背景

事業承継ガイドラインは、中小企業の円滑な事業承継を促すために、中小企業庁が作成した手引書です。

本章では、事業承継ガイドラインの目的や策定された背景、M&Aガイドラインとの違いや最新の改訂内容について紹介します。

事業承継ガイドライン策定の背景と目的

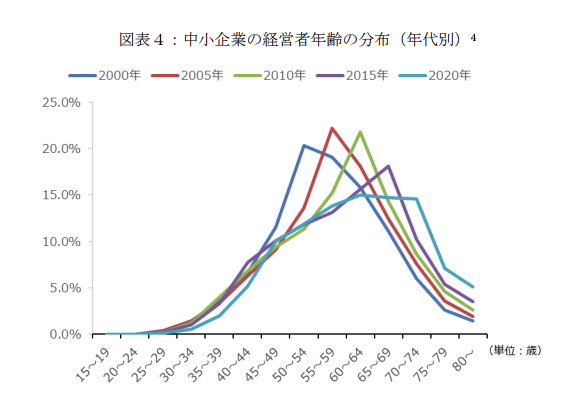

日本の企業の約99%を占める中小企業では、経営者の高齢化が進んでいます。2000年には経営者のピーク年齢層が50代前半でしたが、2020年には60代後半から70代前半へと移り、経営者の平均年齢も初めて60歳を超えました。

つまり、世代交代が思うように進まず、高齢の経営者が引き続き企業を担っている現状が浮き彫りになっているといえます。

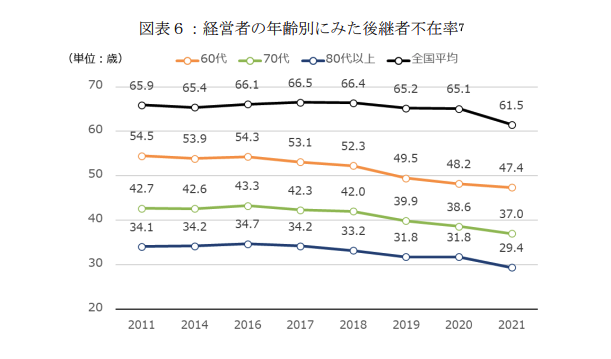

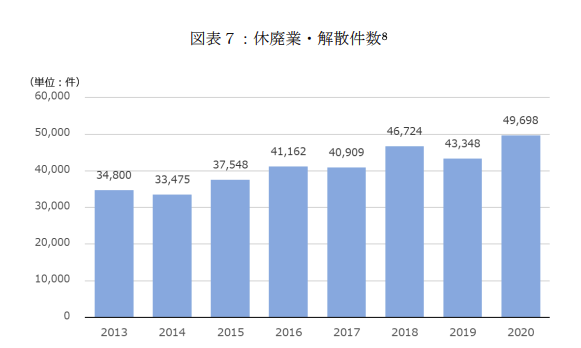

経営者の後継者不在率は2011年に約66%でしたが、2021年には約62%まで低下しており、一定の改善が見られます。ただし休廃業・解散件数は増加傾向(図7)にあり、「承継を実施した企業」と「承継を実施していない企業」との二極化が進んでいるのが現状です。

後継者難や将来性への不安から、廃業を選択する企業も増えています。休廃業・解散件数は2013年の34,800件から増加傾向にあり、2020年には約5万件に達しました。背景には子世代の職業選択の自由を尊重する社会的風潮や、自社の将来性への不安が影響していると指摘されています。

これらの状況を踏まえ、事業承継の円滑化を図るため、中小企業が早期から計画的に承継に取り組むための指針として事業承継ガイドラインが策定されました。

中小M&Aガイドラインとの違い

前述したように、事業承継ガイドラインは親族内承継や従業員承継、M&Aなど、あらゆる事業承継に対応した全体的な手引書です。

一方、中小M&Aガイドラインは、第三者への承継(M&A)に特化した内容であり、手続きや留意点について詳しく解説されている実務指針です。

事業承継ガイドラインは自社における承継を重視し、中小M&AガイドラインはM&Aを活用する方法を提示しています。どちらも事業承継に役立ちますが、中小M&AガイドラインはM&Aに特化した内容になるため、企業の状況に応じて使い分けましょう。

例えば、M&Aを選択する際の判断基準は以下です。

- 後継者の有無

- 企業の財務状況

- 経営者の意向

- 従業員の意向 など

「M&Aと事業承継の違いをさらに具体的に整理したい」という方は、下記の記事をご覧ください。実際の使い分けや判断のポイントまで詳しく解説しています。

【徹底解説】事業承継とM&Aの違いとは?経営者が絶対に知っておくべき選択肢

事業承継とM&Aの違いを解説。後継者不在でお悩みの経営者に向けて、選択の判断基準や税金対策、成功事例を紹介。未来を見据えた事業承継・M&A戦略を!

記事掲載日:2025年7月7日

事業承継ガイドライン第3版の改訂内容

事業承継ガイドラインは定期的に改訂され、より実務に即した内容にアップデートしています。2022年の改訂では、特に以下の点が強化されました。

【事業承継ガイドライン(第3版)の改訂】

- 事業承継に向けた早期取組の重要性(事業承継診断の実施)

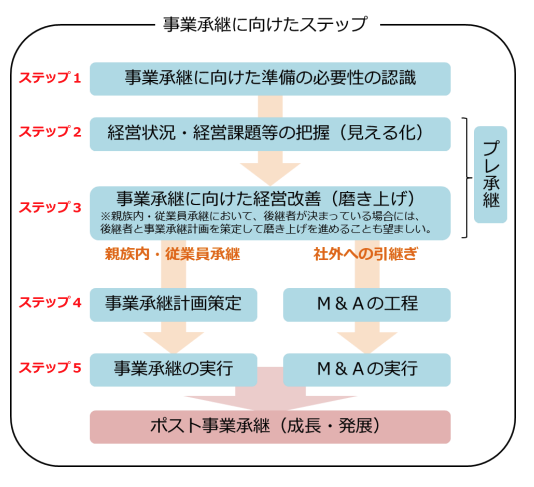

- 事業承継に向けて踏むべき5つのステップ

- 地域における事業承継支援体制の強化の必要性

引用:事業承継ガイドライン

事業承継ガイドライン6つの概要まとめ

事業承継ガイドラインの重要な概要のポイントをまとめました。

重要性の再確認から具体的な5ステップ、親族内承継・M&Aの課題と対応まで、事業承継を進めるうえで欠かせない要点をまとめていますので、参考にしていただけると幸いです。

概要1.事業承継の重要性

ガイドラインの冒頭では、事業承継の重要性が示されています。事業承継は、単に経営者が変わるだけでなく、長年築き上げてきた技術やノウハウを次の世代に引継ぎ、雇用を守る点が重要な要素です。

さらに廃業を検討している企業が事業承継に成功すれば、その企業の技術や雇用は維持され、地域経済の活性化にもつながります。

【ポイント】

事業承継の重要性を認識し、早めの準備を始めるきっかけとなる

概要2.事業承継に向けた準備の進め方

事業承継ガイドラインでは、承継を成功させるための準備の進め方が具体的に解説されています。

事業承継に向けた準備の5ステップは、下記のとおりです。

【事業承継に向けた5ステップ】

1.準備の必要性の認識→事業承継の重要性を認識し、早期に取り組む

2.経営状況・経営課題などの把握(見える化)→ 経営の現状を把握し、課題を明確にする

3.事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)→経営改善を進め、承継に備える

4.事業承継計画の策定(親族内・従業員承継の場合)→計画的に承継を進めるための計画を策定する

5.M&Aの工程の実施(社外への引継ぎの場合)→M&Aを活用した承継の手順を実行する

なお中小機構の「中小企業経営者のための事業承継対策」の資料では、「事業承継とは目に見えにくい資産(知的資産)の承継」と定義し、経営理念やノウハウ、人脈などの可視化を通じて承継計画を策定すべきだと強調しています。

【ポイント】

5ステップに沿って進めることで、後継者がスムーズに経営を引き継げる可能性が高まる

会社の強みや弱みを客観的に分析する段階では、後継者をはじめ組織全体のウェルビーイング(心理的、社会的、身体的に満たされた状態)も重要な要素です。

株式会社メタメンターが提供するウェルビーイング診断では、経営者や社員の心の状態を可視化できます。可視化することで、不安やモチベーション低下を早期に発見できるため、事業承継に向けた準備をサポートする手段として活用できます。どなたでも無料でお試しいただけるので、お気軽にご利用ください。

概要3.事業承継の類型ごとの課題と対応策

事業承継の種類は、主に「親族内承継」「従業員承継」「M&A」の3つです。

それぞれの承継方法には、特有の課題とそれに応じた対応策が存在します。

【承継方法の種類と主な課題と対応策】

| 承継方法 | 主な課題 | 対応策 |

|---|---|---|

| 親族内承継 | ・後継者候補の育成 ・他の親族との関係調整 |

・早い段階からの後継者教育 ・家族間での対話を重ねる |

| 従業員承継 | ・株式の買い取り資金の確保 ・他の従業員のモチベーション維持 |

・資金調達の支援 ・後継者を会社全体で支える体制づくり |

| M&A | ・買い手との交渉 ・従業員の雇用維持 ・企業文化の統合 |

・M&A専門家の活用 ・透明性の高いプロセスで進める |

ガイドラインでは後継者の育成には少なくとも5〜10年の期間が必要である点が強調されています。

後継者候補の育成には時間をかけて経営ノウハウや企業文化を伝え、経営者としての自信を育むことが求められます。

【ポイント】

承継方法ごとの課題と対応策を理解することが、計画的な事業承継の第一歩となる

概要4.事業承継を円滑に資するための手法

事業承継を円滑に進めるためには、経営権や資産の移行方法、企業の持続性を確保するための手段が必要です。

事業承継ガイドラインでは、主に以下の具体的な手法が示されています。

【事業承継を円滑に進めるための主な手法と効果】

| 手法 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 種類株式の活用 | ・経営権を後継者に集中させ、親族内での株式分散を防げる ・後継者に必要な権限を与え、経営安定を保つための方法として有効 |

| 事業承継税制の活用 | ・相続税や贈与税の優遇措置を利用し、事業承継時の税負担を軽減する ・納税猶予や非課税措置の活用で後継者の経営負担を減らし、スムーズな承継を支援 |

| 信託制度の導入 | ・資産や株式を信託に預け、後継者が指定されたとおりにその資産を引き継ぐ仕組みを作れる ・資産が分割されずに安定的に事業承継が進むため、税制上のメリットも享受できる |

| 事業承継支援機関の活用 | ・商工会議所・金融機関・税理士などの専門家の支援を受け、事業承継の計画や手続きをスムーズに進める ・専門機関との連携で、税務や法的な問題も解決しやすくなる |

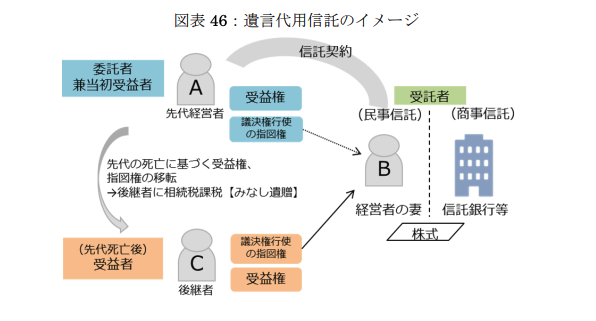

2006年の信託法改正により、事業承継における信託の活用範囲が広がりました。特に事業承継に際してガイドラインでは、「遺言代用信託」が典型的な活用例として挙げられています。

先代経営者の死後に株式を後継者に承継させることを定めるもので、遺言に代わる有効な手法の一つです。

【ポイント】

手法を学び専門家と相談することで、計画的な承継が可能

概要5.個人事業主の事業承継

事業承継ガイドラインは法人だけでなく、個人事業主の事業承継についても解説しています。主な課題と対応策は下記のとおりです。

【個人事業主の承継課題】

・事業を法人化していないため、資産や事業の譲渡が難しい

・相続税や譲渡税の対策が必要

【対応策】

・事業を法人化し、株式の譲渡を容易にする

・専門家を活用して税務面のリスクを減らす

早い段階での法人化の検討や専門家への相談など、計画的な準備が円滑な承継のポイントです。

【ポイント】

個人事業主でも円滑な事業の引継ぎ方を学べる

概要6.中小企業の事業承継をサポートする仕組み

中小企業庁は、事業承継を支援するためのさまざまな制度や施策を用意しています。

主な制度や施策を一覧にまとめましたのでご覧ください。

【事業承継をサポートする主な公的支援とツール】

| 事業承継・引継ぎ支援センター | 中小企業診断士や税理士、金融機関などの専門家を無料で紹介してくれる公的な支援機関 |

|---|---|

| セミナーや相談会 | 全国各地で開催されており、専門家から直接アドバイスを受けられる |

| 事業承継・M&A補助金 | ・事業承継や再編・統合を契機に経営革新などに取り組む中小企業・小規模事業者の経費の一部を補助 ・制度は主に3枠で構成 ・経営革新枠(創業支援・経営者交代・M&A類型) ・専門家活用枠 ・廃業・再チャレンジ枠 |

| フレームワーク | ・事業承継計画を策定するためのひな形 ・会社の事業やビジョンの棚卸し、後継者候補の選定と育成計画、関係者とのコミュニケーション計画など、戦略的な視点で承継を計画するための手順が示されている |

>>>各支援の詳細はこちら

【ポイント】

支援の活用を通じて経営者単独で悩むことなく、専門家の力を借りながら円滑な事業承継を目指せる

事業承継ガイドラインは事業承継に関する基本的な指針を提供しますが、それを実行に移すためには、他の資料やツールの併用が効果的です。次の章で3つのツールを紹介します。

事業承継ガイドラインとあわせて活用したい3つのツール

事業承継をスムーズに進めるためのおすすめツールは、主に次の3つです。

計画の流れを行動ベースで示すマニュアルから、課題の見える化に役立つ診断シート、組織の絆を強めるストーリー年表まで、承継準備に役立つツールをご覧ください。

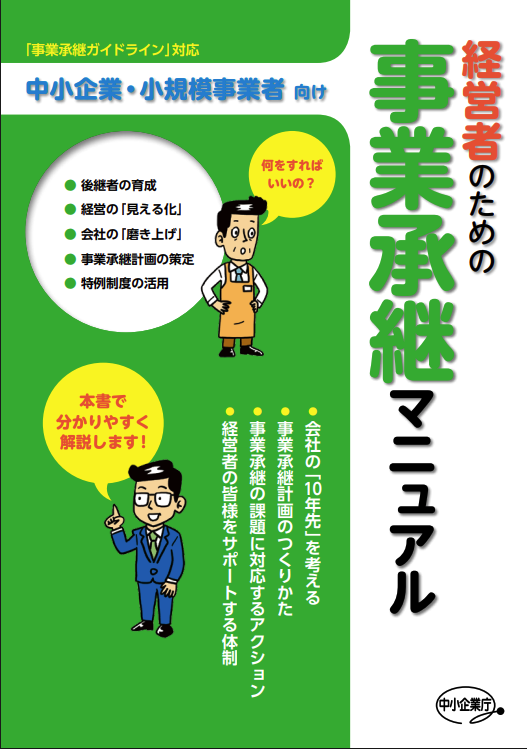

ツール1.経営者のための事業承継マニュアル

経営者のための事業承継マニュアルは、事業承継ガイドラインの内容をよりわかりやすく、実践的にまとめた資料です。

ガイドラインが網羅的な内容であるのに対し、このマニュアルは、経営者が「いつ」「何を」すれば良いかを行動ベースで解説しています。

【事業承継マニュアルでできること】

・事業承継の具体的な進め方や手順を把握できる

・経営資源(人・物・金・情報)の棚卸し方法を学べる

・後継者への事業引継ぎ方法や、かかるコストについて理解を深められる

・チェックリストや書式例を活用して、抜け漏れなく計画的に準備を進められる

▼詳細はこちら

ツール2.事業承継診断シート

事業承継診断シートは、自社の事業承継の準備状況を客観的にチェックできるツールです。

財務状況や経営者の健康状態、後継者の育成状況、株式の分散状況など、事業承継の準備において重要となる項目が網羅的にチェックリスト形式でまとめられています。

【診断シートでできること】

・事業承継における自社の強みと弱みを客観的に把握できる

・後継者の育成状況や株式の分散状況など、準備が遅れている分野を明確にできる

・診断結果に基づき、優先して取り組むべき課題を特定できる

・専門家への相談時に、自社の状況を正確に伝えるための材料として活用できる

▼詳細はこちら

ツール3.ストーリー年表

株式会社メタメンターが提供する「ストーリー年表」は、事業承継における歴史の共有と未来のビジョン構築を支援するツールです。経営者と後継者はもちろん、番頭役といった会社の要となるメンバーも参加することで、より共通の理解を深め円滑な承継を後押しします。

【ストーリー年表でできること】

・経営者・後継者・主要メンバーの間で、企業の歴史や理念、文化に対する共通認識を形成できる

・形式的な引継ぎでは伝わりにくい、経営者の「志」や「ストーリー」を後継者に伝えられる

・対話を通じて、経営者と後継者・主要メンバー間の信頼関係を深められる

・後継者が自信を持って事業を引継ぎ、新たな歴史を創造していくための精神的な土台を築ける

中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、事業承継の準備は早期に着手し、後継者と対話をしながら進めるように推奨しています。

ただの手続きや作業にとどまらない円滑な事業承継を目指すなら、経営者の思いや企業の物語を共有する「ストーリー年表」の活用が有効です。

1925年創業の老舗種苗会社、株式会社増田採種場様では、「ストーリー年表|未来編」を通じて経営者と後継者が企業のビジョンや文化を共有し、社員同士で未来を語り合う文化が生まれました。実際のストーリー年表の流れや取り組み内容などの詳細は、下記からぜひご覧ください。

視座を高め社員と未来を語る場を!「ストーリー年表」で描く組織の未来像

部署を超えた対話で未来への視座を高め、AI活用への理解も促進したという増田採種場。この記事では、メタメンターの「ストーリー年表(未来編)」の効果を紹介します。

記事掲載日:2025年8月18日

国際コーチング連盟認定プロコーチ、GTC認定チームコーチを有する小泉がファシリテーターを務めることで、普段とは異なる「特別な場」での深い対話が促され経営者と後継者の信頼関係がより深まる「ストーリー年表」については、下記からお気軽にお問い合わせください。

承継に向けた対話の土台を引出す!

ストーリー年表のご相談はこちらまとめ:事業承継ガイドラインを活用し、円滑な承継準備を進めよう

中小企業庁の事業承継ガイドラインは、スムーズな承継を実現するための道しるべとなります。

親族内承継やM&Aを検討している経営者にとって、ガイドラインを踏まえた具体的な計画の策定が、次のステップへの確実な一歩です。加えてガイドラインの理解と並行して取り組みたいのが、後継者とともに描く事業の未来です。

メタメンターのストーリー年表は、経営者の想いを形にするための支援をおこないます。

ストーリー年表ワークショップでは、経営者と後継者に加え、幹部や番頭的な役割を担う人々も参加し、企業の歴史や理念、未来のビジョンをより広い視点で共有することが可能です。

ストーリー年表の詳細は、国際コーチング連盟認定プロコーチ、GTC認定チームコーチを有する小泉が代表を務めるメタメンターまで気軽にお問い合わせください。

承継に向けた対話の土台を引出す!

ストーリー年表のご相談はこちら

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。