目次

心理的安全性は、職場の成果と生産性の向上に欠かせない要素であり、Googleの調査でもその重要性が証明されています。しかし、心理的安全性の定義を誤ったまま取り組むと、生産性と両立はできません。単なる居心地の良いぬるま湯組織になるおそれもあります。

この記事では、心理的安全性が注目される背景やメリット、ぬるま湯組織との違いやぬるま湯組織にならない具体的な方法を紹介します。

心理的安全性が低いと言っても、職場ごとに原因は様々です。

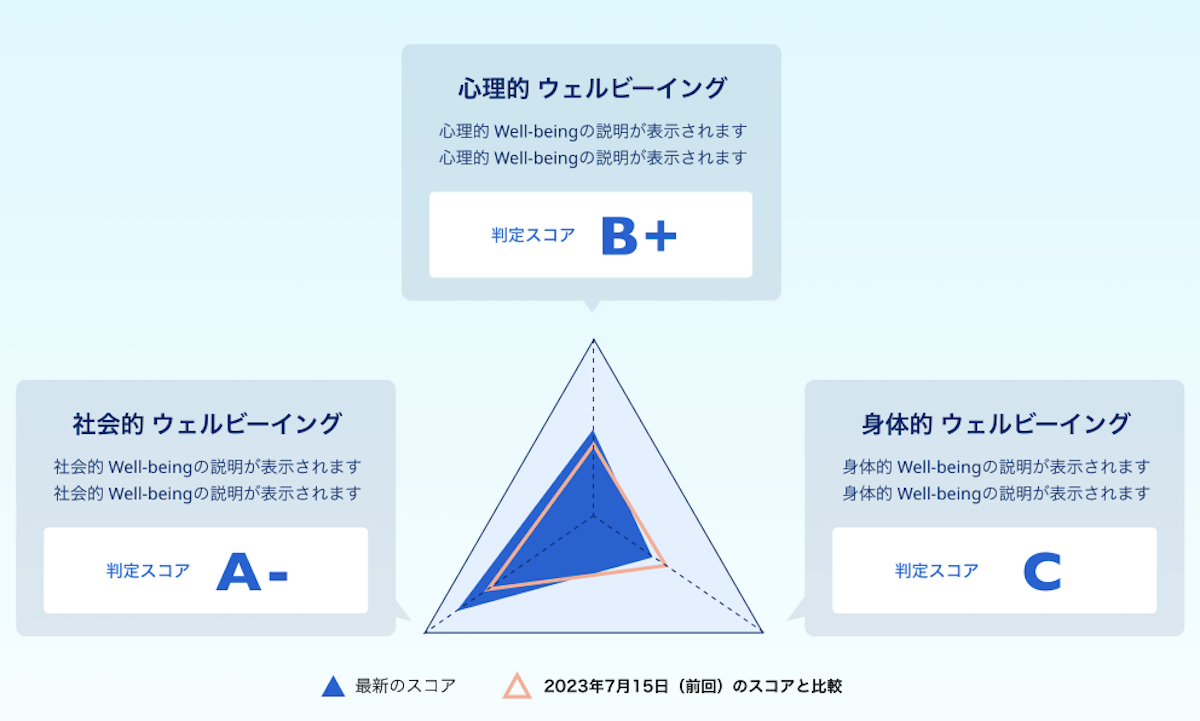

心理的安全性を職場で推進するには、まず現状を把握して対策を講じることが大切です。メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」は、従業員のウェルビーイング(心理的、社会的、身体的に満たされた状態を表す概念)を可視化できるツールです。

従業員のパフォーマンスや幸福度が組織にどのような影響を与えているかを定量的に示すことで、課題の特定などに活用できます。ご利用は無料ですので、データに基づいた心理的安全性の向上施策の支援ツールとして下記からお気軽にお試しください。

組織開発の成果を測る指標として使える!

ウェルビーイング診断はこちら心理的安全性とは?社会的な背景とぬるま湯組織との違い

心理的安全性とは、職場やチームのなかで「自分の意見や疑問、懸念、失敗までも安心して口にできる状態」です。

心理的安全性は、ハーバード・ビジネス・スクール教授のエイミー・C・エドモンドソン氏が提唱した概念で、メンバーが発言しても非難や報復を受ける心配がなく、率直な意見交換ができる関係性を意味します。

一方で「ぬるま湯組織」とは、対立や衝突を避けるあまり、互いに遠慮し合って意見を出さなくなる状態です。

ただ優しくする・波風を立てないことと、心理的安全性は同義ではありません。エイミー・C・エドモンドソン氏は、「気を遣い合って何も言えない職場は、心理的安全性が高いのではなく、むしろ率直さを失った組織だ」と指摘しています。

組織の中に表面的な優しさが先行すると課題を指摘しづらくなり、誤りや問題が見過ごされてしまうおそれもあります。

その点、心理的安全性のある職場は、メンバーが互いに信頼し、必要な場面では率直な意見を伝え合える環境です。本音を言える厳しさと支え合いが共存することでチームはより健全に成長します。

参考:心理的安全性とは何か、生みの親エイミー C. エドモンドソンに聞く|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー

心理的安全性は、チームの学習や成果を促進するうえで不可欠ですが、安心だけが先行すると、建設的な緊張感や成果への責任感が失われる点がリスクです。

エイミー・C・エドモンドソン氏は、1999年に発表した「チームの心理的安全性と学習行動」という研究のなかで「心理的安全性は快適さと同義ではない」としています。

次章では、心理的安全性の取り組みが失敗する代表的な3つの落とし穴を解説します。チームの状態を見直すヒントとして、どこにリスクが潜んでいるのかを整理していきましょう。

心理的安全性の施策が失敗する3つの落とし穴

心理的安全性の施策が失敗する主な3つの落とし穴は、以下のとおりです。

心理的安全性の施策がうまくいかない現場では、意見の衝突が起きないまま形だけ進む会議や優秀な人材ほど静かに離れていく環境など、表面化しにくい問題が同時に起きています。

こうした見落としがちな落とし穴を整理しながら、どこでつまずきやすいのかをチェックしてみてください。

落とし穴1.建設的な対立が起きず、イノベーションが停滞する

心理的安全性を仲良しムードと取り違えると、異なる意見や批判的な視点が封じられる傾向があります。

心理的安全性は、「何を言っても大丈夫」という安心感をもたらす一方で、否定されない関係性を快適と感じると、変化よりも居心地の良さを優先する傾向があります。

関係性や空気を壊したくない気持ちが働くと、異論や提案を避けるようになるため、心理的安全性だけでは組織は成長しません。組織には、心理的安全性とあわせて、目標・責任・高い基準をセットで持つことが重要です。

Googleが実施した「プロジェクト・アリストテレス」の研究でも、成果を上げるチームは安心して意見できるだけでなく、高い基準と明確な目標が共存していると報告されています。

【課題】

・意見の違いを避け、表面的な同調が生まれる

・「波風を立てない」ことが暗黙のルール化

・問題の本質に踏み込まないまま会議が終わる

この目標意識や緊張感が欠けると、チームは表面的に意見を合わせるだけになり、新しい発想や改善の機会を失ってしまいます。

落とし穴2.成長意欲の高い優秀な人材の流出を招く

ぬるま湯組織は、一見すると人間関係が穏やかで離職率も低いようにみえます。

しかし、成長意欲の高い人にとっては挑戦や学びの機会が乏しく居心地は良いが成長できない職場と感じやすい環境です。

離職者が少ない=うまくいっていると思い込み、実際は優秀な人材が静かに転職準備を進めているケースも考えられます。このケースでよく見られるのは、面談で「特に不満はありません」と言われ、上司が安心してしまう構図です。

【課題】

・心理的には安全でも、キャリアの観点では停滞を招く

・成果責任(Accountability)が欠け、努力や改善が評価されにくい

・建設的な緊張感がなく、現状維持が常態化する

・優秀な人材ほど、より成長できる環境を求めて離職する

・組織内に残るのは「変化を望まない層」になり、活力が低下する

エイミー・C・エドモンドソン氏は、心理的安全性が高いだけでは十分でなく、高い成果責任(Accountability)と両立している状態=Learning Zone(学習ゾーン)こそが、チームが持続的に成長できる理想の状態だと述べています。

反対に、安心感ばかりが強調されるComfort Zone(コンフォートゾーン)では、建設的な緊張感や学びの刺激が欠け、優秀な人材ほど外部の成長機会を求めて離脱する傾向があります。

落とし穴3.形だけの心理的安全性推進が逆効果になる

心理的安全性を推進するなかで、表面的なスローガンやアンケート導入だけで終わるケースがあります。

しかし、心理的安全性は感じ方ではなく「チーム内での行動のパターン」であり、リーダーの言動・評価制度・会議設計など、日常の仕組みに落とし込まれなければ根づきません。

エイミー・C・エドモンドソン氏も、「心理的安全性は一度確立したら維持できるものではなく、継続的なマネジメント行動によってのみ維持される」と述べています。

形式だけの導入はむしろ現場にやらされ感を生み、メンバーが本音を話しにくくなる逆効果を招くおそれがあります。

【課題】

・形式的な研修や1on1、アンケート導入で実践が伴わない

・上司や管理職の言動が変わらず、現場が冷めてしまう

・「発言しよう」という圧力だけが強まり、かえって発言が減る

・心理的安全性という言葉が形骸化し、現場の信頼を損なう

これらの失敗パターンの多くは、仲良しと安全の混同や、主観的な安心感に頼りすぎるのが原因です。管理職や人事が陥る失敗は、「表面上は問題がないようにみえる」、そして「自分たちが良かれと思ってやっている行動が、逆効果になっている」ことに気づけない点にあります。

チームの状態を客観的に把握し、どの要素(安全性・責任感・学習行動)が欠けているのかを特定するためには、主観的な感覚ではなく、データによる「可視化(診断)」が不可欠です。

次の章では、チームの状態を見える化することで心理的安全性を正しく把握し、改善につなげる方法を紹介します。

心理的安全性に可視化が有効な3つの理由

可視化によって得られる効果は、主に以下の3つです。

可視化によって、「雰囲気は良いが成果が出ない」というぬるま湯状態を防ぎ、挑戦意欲の低下を早期に把握できます。また、施策の効果を客観的なデータで検証し、組織改善のスピードを上げる具体的な方法も紹介していますので、続けてご覧ください。

理由1.建設的な対話を促進できる

可視化によって、「意見の違いが歓迎されているか」「少数意見を言いやすいか」といった項目を数字で確認できれば、表面上は和やかでも本音の議論が交わせていないチームを見つけやすくなります。

例えば、「安心して話せる」のスコアは高いのに、「異なる意見を言える」「会議で本質的な議論ができる」といったスコアが低い場合、そのギャップから「雰囲気は良いが、目標達成に必要な厳しい話ができていない」状態が予想できます。

【期待できる効果】

・波風を立てないだけの会議になっているチームを早期に把握できる

・「安心はあるが、厳しい意見や高い目標が語られていない」状態を見抜き、建設的な対立を促す施策につなげやすくなる

・イノベーションや改善提案が生まれやすい場づくりに、人事・現場双方で優先的にリソースを割ける

理由2.挑戦意欲の低下を早期に把握できる

個々のモチベーションや挑戦意欲の低下は、本人が言葉にしない限りなかなか把握できません。

可視化によって、「成長期待」「挑戦機会」などの低下を定量的に把握し、発言や成果だけでは見えにくい心理的な停滞を察知できます。面談や業務配分のタイミングを最適化に活用できる点も特徴です。

定量データをもとに、誰がどのフェーズで支援を必要としているかを明確にできるため、感覚的なマネジメントから脱却し、個別に最適な育成計画を立てやすくなる効果も見込めます。

【期待できる効果】

・優秀な人が辞める前に兆しをつかみ、早期に引き止め対応ができる

・部署ごとの「挑戦意欲」「成長実感」の温度差が見え、打ち手を選びやすくなる

・評価や社内公募、配置換えを見直す際の数字の裏付けになる

理由3.施策の実効性を検証できる

研修や1on1を導入しただけで「対策は完了」と思い込むのではなく、可視化によって取り組みを「実施したか」ではなく「成果が出ているか」で評価するための指標につながります。

さらに施策の前後でスコア変化を追うことで、どの取り組みが実際に従業員の意識や行動変容につながったかを検証できる点も可視化のメリットです。

例えば、1on1実施後に「上司に安心して相談できる」「新しい挑戦を後押しされている」といった項目のスコアが上昇すれば、現場での関係性改善や挑戦促進の効果を客観的に確認できます。その結果、期待できる効果は以下のとおりです。

【期待できる効果】

・施策の有効性を客観的に検証できる

・課題がどこにあるかを定量的に特定でき、次の改善策を早期に打てる

・主観的評価ではなくデータで行動変化を可視化できるため、現場のマネジメントも感覚論から脱却し、行動・成果ベースの評価文化を醸成できる

可視化が心理的安全性の向上に欠かせないことはここまででお伝えしたとおりです。では、具体的にどのように可視化すればいいのでしょうか。

心理的安全性は目に見えない概念だからこそ、主観ではなく学術的に裏付けられた診断ツールを使った状態の数値化が大切です。次の章では、職場の心理的安全性を客観的に把握し、改善の出発点をつかむために役立つウェルビーイング診断を紹介します。

職場の心理的安全性の見える化に役立つ診断ツール

職場の心理的安全性の見える化に役立つ診断ツールとして、「ウェルビーイング診断」があります。

ウェルビーイング診断とは、デジタルコーチングシステムの提供や人事・組織向けDXシステム開発をおこなっている、株式会社メタメンターが提供している診断ツールです。

心理的安全性が高い組織は、従業員が心理的、社会的、身体的に満たされた状態、つまりウェルビーイングが高い組織だといえます。心理的安全性は目に見えないため、ウェルビーイング診断を使って職場の現状を可視化するのがおすすめです。

【ウェルビーイング診断の概要】

| 診断にかかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 質問数 | 50問 |

| 費用 | 無料(個人・法人) |

| 学術的根拠 | ・臨床心理士・公認心理師である早稲田大学 大月教授が監修 ・BPSモデルが基礎コンセプト ・ポジティブ心理学や臨床心理学などの心理学分野における学術研究・内閣府のWell-beingダッシュボードなど幅広い知見をベースに開発 |

| セキュリティ (システム面) |

・SSL/TLSによる暗号化通信 ・ゼロトラストアーキテクチャ/ハッシュ化によるパスワード管理 ・HIPAA準拠のクラウド環境 |

| セキュリティ (人的・運用面) |

・Fintech金融系上場企業での役員経験を活かした、代表者による情報管理 ・ICF倫理規定に基づく守秘義務遵守 |

ウェルビーイング診断で定期的に測定し、心理的安全性への取り組み(施策)が効果的だったかどうかをチェックする活用方法もおすすめです。

診断結果をもとに具体的な課題を見つけ、改善を繰り返すことで持続的に強い組織づくりへとつながるウェルビーイング診断は下記からお気軽にお試しください。

なお、下記の記事ではウェルビーイング診断の構造やスコアの見方、組織改善にどう役立てるかを具体例付きで解説しています。診断結果を活かしきりたい管理職・人事の方には特におすすめですのでぜひご覧ください。

ウェルビーイング診断ツールおすすめ5選!選び方や有効的な活用方法も解説

ウェルビーイング診断は、簡単な質問に答えるだけでウェルビーイングの状態がわかるツールです。本記事では、おすすめの診断ツールや選び方・有効的な活用方法などを解説しています。

記事掲載日:2024年5月29日

心理的安全性を可視化したデータをどのように活用していくと効果的なのでしょうか。次章では、診断結果をそのままで終わらせず、個人の成長と組織成果につなげる1on1の進め方を3つのステップで紹介します。

診断結果を活かす!人事・管理職のための組織コーチング(1on1)3ステップ

組織コーチング(1on1)に診断結果を活かすステップは、以下です。

診断結果をもとにズレのない対話を実現し、メンバーの成長と成果を同時に伸ばすための1on1の使い方をみていきましょう。

ステップ1.診断結果をもとに仮説を立てる

まず、診断結果の数値を共有し、「なぜこの数値になったか」の仮説を立てます。感覚ではなくデータから課題を特定することで、対話が主観に偏らず、事実に基づいた検討が可能です。

例えば、挑戦意欲のスコアが低い場合は「失敗を恐れて発言できないのではないか」「上司との信頼関係が薄れているのではないか」といった仮説を立て、次の1on1で検証してみる流れです。

心理的安全性の研究でも、こうした「仮説思考による対話」がチーム学習と成果向上につながる点が示されています。

ステップ2.データを共通言語に1on1で本音を引き出す

次に、1on1を「最近どう?」と聞く場ではなく、データを共通言語として本音を引き出す場にしていきます。

診断結果を共有しながら、「このスコアの背景には何があると思う?」という問いかけで、相手の感情を責めずに課題の背景を探るきっかけを提供してみましょう。

例えば、「チームの挑戦意欲スコアが平均より低い」と共有したうえで話すと、本人の主観だけでなく環境や関係性を客観的に振り返れるため、対話の質が高まる効果が見込めます。

ステップ3.個人の強みと課題に合わせた関わり方を設計する

最後に、仮説と対話で得られた内容を踏まえて、上司はどのような支援・挑戦機会を設けるかを設計します。

例えば、対話の結果「上司からのフィードバック不足で成長実感を持てない」という課題が見えた場合、次週からフィードバックの頻度と質を高める具体的な育成計画を設計してみましょう。

コーチング研究のメタ分析によると、職場コーチングによって目標達成・行動変容が促進され、組織成果につながる内容が示されています。また、心理的安全性がある環境では、メンバーのチャレンジや失敗を共有できるため、改善サイクルが早く回るというエビデンスもあります。

つまり、データと対話で得た背景を踏まえてその人に合う支援と挑戦の設計に落とし込むと、成長と成果の両立に効果的です。なお、個人の成長をより加速させる関わり方を設計するには専門的な知見やコーチングスキルを要した外部コーチの活用も有用です。

コーチングの導入に関して迷われるときは、国際コーチング連盟(ICF)認定PCCを有している小泉が代表をつとめる「メタメンター」に下記から気軽にご相談ください。

国際コーチング連盟(ICF)認定PCC取得者に相談できる!

コーチング導入に関するご相談はこちら心理的安全性が高い組織を目指す一方で、注意したいのがぬるま湯組織化です。ミスを責めない姿勢を保ちながらも、前向きな緊張感を保つためにはどうしたらいいのでしょうか。次章で詳しく紹介します。

ぬるま湯組織にならないための3つの注意点

ぬるま湯組織にならないための注意点は、次の3点です。

ぬるま湯化の背景には、「楽しさのスコアが高いのに達成感が低い」といったサインがあります。まずは、その兆候に気づくためのポイントを押さえておきましょう。

注意点1.ポジティブ感情のスコアだけで満足しない

心理的安全性が高いチームほど学習行動が促進されると同時に、成果への意識が適切に保たれています。ポジティブ心理学のPERMA理論でも、ウェルビーイングは楽しさだけでなく、達成感や意味・目的など、成果や目的意識をともなう要素によって成り立つとされています。

例えば、ウェルビーイング診断で「楽しさ」のスコアが高くても、「達成感」や「目的意識」が低ければ、チームとしての成長は停滞している、なども見逃したくないサインの一つです。

「楽しそうだから大丈夫」と判断せず、達成・意義の指標とあわせて総合的な分析が大切です。

注意点2.率直な意見交換を避けない

心理的安全性を守るために厳しいフィードバックを避けるという行動は、本来の建設的な対話の目的を損なうと指摘されています。

エイミー・C・エドモンドソン氏も、心理的安全性とは「率直な意見交換ができる文化」であり、「批判を避ける文化」ではないと強調しています。

例えば、成果が伴わない行動に対して「心理的安全性を壊すから注意できない」とするのは誤った判断です。上司に求められるのは、規律や成果基準を緩めることではありません。データ(成果指標)を根拠に、相手を尊重しながら必要な改善を促す対話をリードすることです。

注意点3.現状維持の言い訳にしない

ぬるま湯から脱却し、継続的に成長する組織にするポイントは、あえて一段高い基準を求める対話(ストレッチな対話)を仕掛けることです。

例えば、達成感や成長実感のスコアをもとに、「どうすればもっと成果を出せるか」「今のパフォーマンスを一段高めるために、この目標に挑戦してみないか」といった問いかけを意図的におこないます。

心理的安全性の高いチームほど失敗を共有し、新しい視点を取り入れ、実験を試みる学習行動が活発になるとの研究もあります。

この学習行動を促すためには、常に現状維持を否定するような「ストレッチ目標」の存在が欠かせません。

【営業分野・ストレッチ目標の具体例】

現状

・新規アポ取得:月5件

ストレッチ目標

・来月は新規アポ8件に挑戦する。そのうち3件はこれまでアプローチしていない業界の企業から獲得する

まとめ:心理的安全性を可視化し、強い組織づくりを始めよう

心理的安全性は、率直な対話と高い成果基準が両立しているチームで発揮されます。本記事でみてきたように、仲良しムードへの偏りや形だけの施策は、ぬるま湯化や優秀な人材の流出を招きかねません。

心理的安全性の高い職場づくりには、主観ではなく客観的なデータに基づいて原因や課題を特定し、施策の効果を検証することが欠かせません。

株式会社メタメンターのウェルビーイング診断は、心理的・社会的・身体的な要素を統合的に評価し、数値化できます。

Well-beingと行動分析学を研究されている早稲田大学人間科学学術院 大月教授(臨床心理士・公認心理師)が監修し、学術的な根拠があるため信頼性が高い点も特徴です。

現状把握や効果検証の手段としてウェルビーイングの可視化ツールに興味がある方は、下記からお気軽にご利用ください。

国際コーチング連盟(ICF)認定PCC取得者に相談できる!

コーチング導入に関するご相談はこちら

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。