目次

AIコーチングには、時間や場所の制約がない・客観的なフィードバックが得られる、など、多くのメリットがあります。一方で、AIならではの限界や、感情や文脈の深い理解が難しいなどのデメリットもあるのが現状です。

本記事では、AIコーチングを「AIにしてもらう」「AIで支援する」の2つの定義に分けて整理し、それぞれの定義のメリットや共通のデメリット、自分に合ったサービスの選び方を紹介します。

AIとの関わり方を前向きに検討するためのヒントとして、ぜひご活用ください。

コーチングの質の向上や業務の効率化を実現したいコーチにも、AIの活用はおすすめです。

例えば、株式会社メタメンターが提供する日本初のクライアント管理ツール「MetaMentor CRM」では、AIを活用したセッションの記録・要約・分析が可能です。クライアントの状態をウェルビーイング診断で可視化・アラート通知できる機能も備えており「変化の兆しを見逃さない支援」や「クライアントごとの最適な関わり方」が実現します。

最大120分(セッション約2〜3回分)無料で利用できるMetaMentor CRMの詳細は、下記からお気軽にご覧ください。

AIコーチングの2つの定義

本メディアでは、AIコーチングを大きく「AIにコーチングをしてもらう」「AIでコーチングの効果・効率を上げる」の2つの定義に分類しています。

2つの定義の一覧は、以下です。

| 定義 | 概要 | おすすめの人 |

|---|---|---|

| 1.AIにコーチングをしてもらう | AIが直接コーチとして機能し、ユーザーにコーチングセッションを提供する形式 | ・自分の思考や行動を振り返りたい人 ・コーチングを受けたことがないが興味がある人 ・忙しくて人と会う時間が取れない人 |

| 2.AIでコーチングの効果・効率を上げる | ・人間のコーチングを支援する形でAIを活用 ・セッションの記録・分析、感情や思考の可視化などを通じて、より良いフィードバックやPDCAを実現する |

・クライアントの変化や傾向を可視化し、より深い支援につなげたいコーチ ・フィードバックの質やセッションの一貫性を高めたいコーチ ・複数クライアントの記録や進捗を効率的に管理したいコーチ |

AIコーチングを効果的に活用するには「AIが得意な領域」「人間が得意な領域」を正しく理解することが欠かせません。

AIの得意不得意と併せて「AIコーチングの定義の詳細を知りたい」「クライアントの成長段階に応じた支援方法を学びたい」という方は、下記の記事もご覧ください。

AIコーチングを実務で活かすには?5つの導入メリットと知っておくべき注意点

AIコーチングは、支援の質と業務効率を両立できる新しい手法です。本記事では、活用法や導入メリット、ICF(国際コーチング連盟)の基準を踏まえた注意すべき課題を紹介します。

記事掲載日:2025年6月24日

AIにコーチングをしてもらう際のメリット5選

まずは「AIにコーチングをしてもらう」際の主な5つのメリットを紹介します。

「夜中でも相談できる」「感情の変化をグラフで把握できる」など、AIコーチングならではの特徴をみていきましょう。

メリット1.時間や場所に縛られず利用できる

AIコーチングは、ユーザーの都合に合わせて24時間どこからでもアクセスできるため、時間や場所に縛られずに利用でき、忙しい人でも継続しやすい点がメリットです。

例えば、スマートフォンからAIにログインできるため、夜中に話を聞いて欲しくなったときでも気兼ねなく気軽に対話できます。さらに予約や対面の調整が不要なため、出張が多いなど忙しい人でも継続しやすく、自分のペースでコーチングに取り組むことが可能です。

時間や場所の制約がないという点は、コーチングを習慣化するうえでも効果的な要素です。

メリット2.客観的なフィードバックが得られる

AIは、感情に左右されず論理的な応答ができるため、常に一定の基準でフィードバックを返せる点もメリットです。

AIはユーザーの過去の発言やキーワードをもとに分析し、一貫した視点で問いかけるため、思考を冷静に整理するのに役立ちます。

例えば「その行動は目標に近づいていますか?」「その考えを選んだ理由は何ですか?」といったAIからの質問を通じて、自分の選択を見直すきっかけにもなり得ます。

AIコーチングは人間の主観が入らないため、下記のようなフラットな振り返りをしたい人に有効です。

【このような時におすすめ】

・感情に流されず、事実ベースで過去の行動を見直したい

・「良い・悪い」の評価を脇に置き、ありのままを観察したい

・第三者的な視点で自分の思考パターンを整理したい

冷静で中立的な振り返りを習慣化したい人にとって、AIは心強いサポートになります。

メリット3.パーソナライズされた成長支援が受けられる

AIコーチングは、過去の対話内容を蓄積し、そのデータをもとに状況に合わせた最適なフィードバックやアドバイスを提供できます。

フィードバックにより、自分の課題や目標に沿ってパーソナライズ(一人ひとりに合った最適な情報やサービスを提供すること)された成長支援が受けられる点もメリットです。

パーソナライズの主な例は、下記のとおりです。

【パーソナライズの例】

・自分の傾向や課題に即したアドバイスが届く

・データに基づく客観的な評価により、方向性に確信が持てる

・膨大な事例・傾向から導き出された改善策で、学習効率が上がる

行動や感情の変化をグラフで「見える化」することで、自分の成長の流れや傾向を把握できるサービスもあります。見える化により自分では気付きにくい変化も視覚的に確認でき、次の目標設定にもつなげやすくなる点が特徴です。

成長を実感しながら、学習や目標達成に向けた取り組みを前向きに進められるのは、継続の大きな後押しになります。

メリット4.感情変化や傾向を可視化できる

AIコーチングツールで、ユーザーの感情の揺れやパターンを客観的に把握し、可視化できるのも一つのメリットです。

表情、音声パターン、生体信号から感情状態を識別し、ポジティブ・ネガティブといった感情の変化を視覚的に表現します。

例えば、感情の波がグラフで示されると、モチベーションの上下や特定の状況下での感情の傾向が明確になります。

これにより、「なぜこの時は落ち込んだのか」など、感情の原因を特定する手がかりを得ることが可能です。自己理解が深まれば、下記のように、感情にうまく対処するための具体的な問いかけを通じた振り返りにつながります。

【感情の変化をふり返るための問いかけ例】

・「いつ・どのようなときに気分が落ち込んだか」

・「何がきっかけでモチベーションが高まったか」など

感情が可視化できることで、自分でも気付かなかった感情の波や課題の原因が明確になり、より的確なセルフケアや振り返りができるようになります。

メリット5.費用を抑えながら、誰でも気軽に始められる

AIコーチングは、費用面・心理面のハードルが比較的低く、コーチング未経験者や若年層でも気軽に始めやすいのが特徴です。

気軽に始めやすいので、人に話すのが苦手な方にも受け入れられやすく、企業にとっても全社員へ広く展開しやすい、というメリットもあります。

【AIコーチングが気軽に始められる理由】

・対人のコーチングに比べて低コストで利用でき、継続しやすい

・人間相手だと緊張したり、うまく話せなかったりする人も、AIが相手であれば安心して自分の内面を表現しやすい傾向がある

・対話形式のコーチングに慣れていない方にとって、AIコーチングは自己対話の第一歩として使いやすい

以下の事例集では、独立コーチや法人利用者など、幅広いケースをご覧いただける他、コーチングを支援するAIツールもご紹介しています。AIコーチングの多様なメリットを現場でどう活かしているのか気になる方は、ぜひご覧ください。

AI コーチングの国内・海外事例7選!最新活用シーンや注意点も紹介

AIコーチングは、「AIがコーチそのものになる」場合と「人間のコーチをAIが支える」場合の2つに分類されます。本記事では、導入事例や活用時の注意点を解説します。

記事掲載日:2025年7月21日

AIでコーチングの効果・効率を上げる際のメリット4選

次に、AIを人がおこなうコーチングの質と効率を高めるための支援ツールとして活用した際のメリットを紹介します。

「AIに代替されるのではなく活用していく」ことで、クライアントに対しもう一段高いレベルのサービス提供ができます。

メリット1.セッションの振り返りの質とスピードを高められる

セッションの内容を自動で記録・分析し、振り返りの質とスピードを高められる点は、AIコーチングのメリットの一つです。

音声やテキストの内容をもとに、重要ワード・感情の変化・思考パターンを抽出し、客観的にセッションを振り返ることができます。

例えば、メタメンターが提供する日本初のクライアント管理ツール「MetaMentor CRM」では、下記のような機能を備えています。

【MetaMentor CRMの主な機能】

・録音データのAIによる自動文字起こし・要約で、議事録作成の手間を大幅に削減

・セッションの内容をPCC(ICF上級資格)レベルの基準で分析し、改善点をフィードバック

・感情曲線や思考の偏りなどをグラフで「見える化」し、思考や感情の流れを客観的に把握できる

・クライアントのウェルビーイングを心理的・社会的・身体的な側面から可視化できるウェルビーイング診断も装備

実際にMetaMentor CRMを利用している、CTI認定CPCCとして活動される独立コーチ・藤井宏美さんは、これまでクライアント管理に苦手意識があったそうです。

ところがMetaMentor CRMの共有ノート機能やカルテ管理機能によって、セッションの履歴確認・情報整理・振り返りが圧倒的にしやすくなったと語っています。

【参考:共有ノート機能画面イメージ】

クライアントにとってもノートの共有により前回の振り返りや準備がしやすくなり、「双方の内省と成長が加速した」と語る藤井さんのインタビューの詳細は、下記からご覧ください。

最大120分(セッション約2〜3回分)無料で利用できるMetaMentor CRMの詳細は、下記からお気軽にご覧ください。

メリット2.クライアントの傾向や変化を定量的に把握できる

AIコーチングでは、主観に頼らずクライアントの状態を数値やグラフで把握できます。

近年は、蓄積された発話ログや感情分析結果をもとに、状態変化を定量的に測れるAIコーチングのツールが増えています。

例えば、「前向きな発話の割合」が前月より多い、といったクライアントの成長をデータで確認できるため、変化に素早く気付き、次の支援方針を早期に検討できて効率的です。

クライアント自身の気付きや感情の変化を共有することで、より効果的な伴走支援が実現します。

メリット3.セッション後の行動を支える自動リマインドができる

AIがセッション後の気付きや行動計画を自動で記録し、リマインド通知をおこなう機能も、注目すべきメリットです。忘却曲線に基づいた最適なタイミングでリマインドすることで、クライアントの行動変容をうながせます。

コーチングで最も重要なのは「セッション中の気付き」ではなく、「その後の行動変容」だといわれています。

例えば、「前回の気付き、実行できましたか?」「次の一歩はどう進めますか?」など、行動を継続するためのフォローをAIが自動でおこなえます。

コーチ1人では対応しきれない「セッションの間の支援」をAIが担うことで、クライアントの実践力が高まり、成果の定着が期待できる点もメリットです。

メリット4.問いかけや対応の偏りを可視化し、支援の質を向上できる

セッションログをAIが分析することで、特定のパターンや問いかけの偏りを可視化できます。

コーチング経験が増えると、どうしても「このタイプのクライアントにはこの手法が効くだろう」といった先入観が生まれやすくなる傾向があります。

そこでAIを活用することで、自分では気付きにくい「支援の癖」「思考の偏り」を客観的に把握できるため、より中立的かつ柔軟な関わり方を導き出す支援が可能です。

他の支援者に自分のセッションを毎回見てもらうことは現実的ではありませんが、AIの活用によりセルフレビューの質の向上が期待できます。

紹介してきたようにAIコーチングは、場所や時間にとらわれず自己成長を支援したり、コーチングの質や効率を高めたりと、メリットは多様です。しかし、AIならではの限界やリスクも存在します。

次章では、「AIにコーチングをしてもらう」場合と「AIによって効果・効率を上げる」場合の両方に共通するデメリットや注意点を整理して紹介します。

AIにコーチングをしてもらう際のデメリット

AIにコーチングをしてもらう際の主なデメリットは下記のとおりです。

「AIは傾聴してくれるけれど、察することはできない……」そのようなAIならではの限界について触れています。

デメリット1.感情や文脈の深い理解には限界がある

AIは言語データや表情データなどから感情を推定できますが、「微妙なニュアンス」や「沈黙の意図」などを読み取るのは難しいのが現状です。

例えば、クライアントが「大丈夫です」と言ったときに、AIは言葉通りに受け取ってしまうかもしれません。表面上の発言だけを受け取っても、その背後にある不安や遠慮などの気持ちは見逃してしまうおそれもあります。

しかし人間であれば、その声のトーンや表情から本当に問題がないのか、それとも気遣いでそう言っているのかを感じとることができます。人の心の機微に寄り添う必要がある場面では、AIだけでは限界があり、人間のコーチの介在が欠かせません。

【対策】

AIに任せきりにせず、人間のサポート体制と併用する

なお、AIコーチングについてICF(国際コーチング連盟)は、いち早くフレームワークを発表しています。AI導入によるメリットや押さえておきたい注意点、「AIと人間、それぞれが得意とする領域の違い」にも触れているので、興味がある方はぜひご覧ください。

【海外レポートまとめ】AIコーチングとは?ICFが定めたガイドラインを紹介

コーチングにAIを活用したい方必見!ICF(国際コーチング連盟)が定めた、AIを活用したコーチングの質と信頼性を確保するための画期的なガイドラインを紹介します。

記事掲載日:2024年10月29日

デメリット2.倫理的・人間的判断が求められる場面に不向き

AIはあくまでプログラムされたロジックに基づいて応答するため、倫理的な判断や人間的な共感が求められる複雑な状況には対応しきれません。

例えば、クライアントがハラスメントやいじめなどのデリケートな問題を抱えている場合、AIはデータに基づいたアドバイスしか提供できない可能性があります。

自傷行為や深刻なメンタル不調が疑われる場合でも、緊急性の判断や専門機関との連携もAI単独では対応できません。

【対策】

緊急性が高い場合や複雑な人間関係の相談には、人間の介在を前提とする

人命や社会的配慮が関わるケースでは、必ず人の判断を介在させましょう。

AIでコーチングの効果・効率を上げる際のデメリット

AIでコーチングの効果・効率を上げる際のデメリットは下記のとおりです。最後には共通のデメリットも紹介しますので、ご覧ください。

学習コストや過信リスク、プライバシーの問題など、AIを活用する側ならではの落とし穴をみていきましょう。

デメリット1.ツールの導入・運用・学習にコストがかかる場合がある

AIツールをコーチングに導入する場合、初期費用や月額利用料といった経済的なコストがかかる場合があります。

ツールを効果的に活用するためには、コーチ自身がその使い方を学び、既存のワークフローに組み込むための学習時間や手間も発生します。

【対策】

無料トライアルや導入支援があるサービスを活用し、使用感や費用対効果を確かめる

導入後の運用方法やトラブルシューティングに関するサポート体制も事前に確認しておきましょう。

デメリット2.AIの分析結果への過度な依存

AIが提供するセッションの記録や分析データは非常に有用ですが、過度に依存してしまうと、コーチ自身の判断力や観察力が鈍るおそれがあります。

AIの分析はあくまでデータに基づくものであり、人間の複雑な感情や文脈をすべてとらえられるわけではありません。

コーチがAIの提示する情報に頼りすぎて、クライアントの微細な変化や言葉の裏にある意図を見落としてしまうリスクも考えられます。

【対策】

必要に応じて他者からのフィードバックを取り入れ、過信を防ぐ

AIはあくまで補助ツールであり、コーチ自身の洞察力や人間ならではの判断を補完するものである、という意識を持つことが大切です。

【共通のデメリット】プライバシーやデータ保護の懸念

「AIにコーチングをしてもらう場合」「AIをコーチングの支援に使う場合」どちらにおいても、プライバシーやデータ保護への配慮は欠かせません。

AIコーチングは対話内容を記録・分析する性質上、個人情報やセンシティブな内容が蓄積されます。クラウド環境での管理や第三者の関与がある場合、情報漏洩のリスクがゼロとはいえません。

「自分の話した内容はどのように使われるのだろう」とユーザーが不安を感じる場合もあります。

【対策】

利用前にサービス会社のHPなどで、プライバシーポリシーやセキュリティ体制を確認する

AIコーチングを導入する際には、提供会社のセキュリティ体制や情報管理方針を十分に確認し、信頼できるサービスを選びましょう。

定義別!AIコーチングサービスの選び方

本章では、定義別にAIコーチングサービスの選び方を2つ紹介します。

内省を深めたい個人と支援の質を高めたいプロでは、選ぶべきサービスが異なります。目的に合ったツールを見つけるためのヒントをみていきましょう。

1.AIにコーチングをしてもらうサービスの選び方

AIコーチングを通じて、思考や感情を整理したい方・自己理解を深めたい方には、「自分に合った使いやすさ」と「継続しやすさ」が選定ポイントです。

以下の表を参考に、自分に合うAIコーチングを選んでみてください。

| 選び方のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 目的と機能 | ・モヤモヤを整理したい → 思考を言語化する問いかけがあるか ・感情の起伏を客観視したい → 感情の可視化機能があるか ・振り返って成長を実感したい → ログ保存や日次・週次の振り返り機能がある など |

| 使いやすさ・継続性 | ・操作が直感的でわかりやすいか ・AIとの対話が自然で違和感がないか ・料金体系が無理なく継続できるものか ・無料トライアルはあるか など |

| プライバシー・セキュリティ | ・プライバシーポリシーが明記されているか ・データが暗号化され安全に管理されているか |

2.AIでコーチングの効果・効率を上げるサービスの選び方

クライアント支援の質を高めたいプロコーチや、組織的にコーチングを展開している企業の場合、導入を検討する際には以下の視点でのチェックがおすすめです。

| チェックポイント | 詳細 |

|---|---|

| 必要な支援機能はあるか | ・セッションの自動録音 ・文字起こし ・要約 ・キーワード抽出 ・重要点のタグ付け機能 など |

| チームで共有できるか | ・クライアント情報の一元管理 ・チームでのコメント共有や進捗の可視化 ・権限管理によるアクセス制御 など |

| セキュリティとデータ活用方針はどうか | ・SSL/TLS暗号化通信 ・アクセス権限管理 ・ゼロトラストアーキテクチャ(※) ・HIPAA準拠クラウド(※米国の医療データ保護基準) など |

| 導入・運用コストとサポート体制はどうか | ・初期導入のしやすさ(無料枠の有無) ・サポートや導入支援の有無 ・長期的な費用対効果 など |

(※)ゼロトラストアーキテクチャ……社内外問わずすべてのアクセスを「信用しない」前提で、毎回認証・検証をおこなうセキュリティ設計のこと

コーチングの現場では、ときに心理的な課題を抱えるクライアントとどう向き合うかが大きな判断基準となります。

クライアントの状態変化をいち早く察知し、必要な支援のタイミングを逃さないためのツールとして、次章ではメタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」をご紹介します。

変化をキャッチし、最適な支援へつなげる「ウェルビーイング診断」

ウェルビーイング診断は、診断を受けた人の「心理的、社会的、身体的」な側面からウェルビーイングを可視化できる診断ツールです。

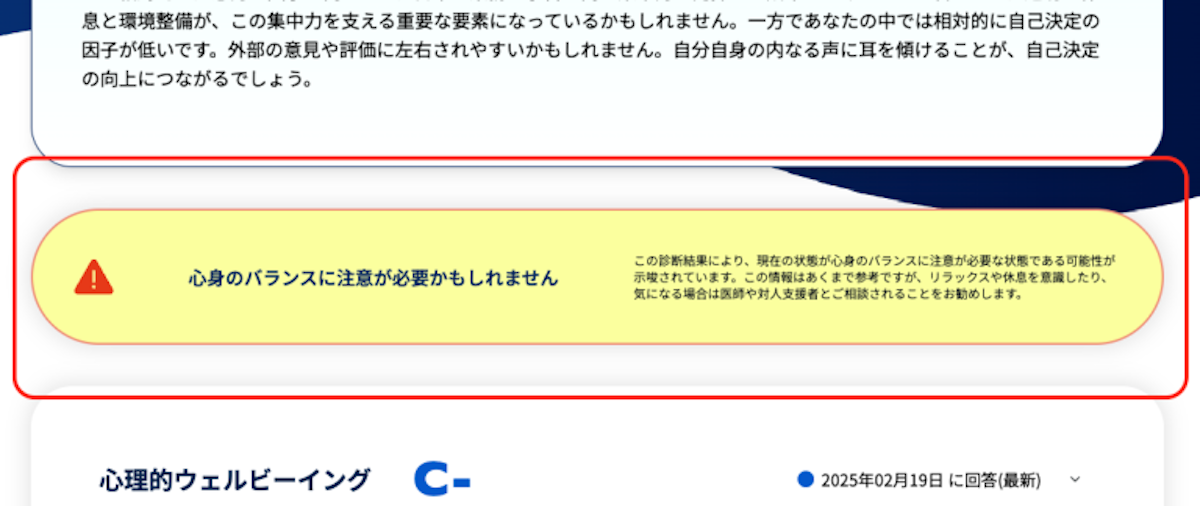

医療機関でも使用されているPHQ-9(うつの評価)やGAD-7(不安症の評価)のエビデンスに基づく指標を用いて、メンタルリスクを定量的に評価し、一定のスコア低下があれば自動的にアラートを表示できるのが特徴です。

【ウェルビーイング診断結果のアラート】

ICF認定プロフェッショナル・コーチ(PCC)の佐藤さんは、実際にメタメンターのウェルビーイング診断に搭載されたアラート機能を活用しており、「自分から病院を勧める判断は難しいので、アラート表示があるのは非常に助かる」と語っています。

臨床評価に基づいたスコアが、一定の基準を下回ったときに通知される仕組みがあることで、コーチとしても過度に抱え込まずに冷静な判断が下せます。コーチの心強い支援となる「ウェルビーイング診断」は、下記からお気軽にご活用ください。

コーチングやカウンセリングの効果を可視化!

ウェルビーイング診断はこちらまとめ:AIコーチングのメリットを自分の現場で体感してみよう

AIコーチングは、自己理解を深めたい個人にとっても、クライアント支援の質を高めたいプロにとっても、強力なパートナーとなり得ます。まだ発展途上の分野ですが、その可能性は無限大です。

この記事で紹介したメリットやデメリット、選び方のポイントを参考に、あなたの目的に合ったAIコーチングの導入を前向きに検討してみてください。

AIコーチングを実務に取り入れる際は、AI支援でコーチングの質と効率を最大化へ導く「MetaMentor CRM」がおすすめです。SSL/TLSによる通信暗号化、ゼロトラストアーキテクチャ、HIPAA準拠のクラウドサービスといった万全のセキュリティ対策を施しており、機密性の高いセッションデータも安心して扱っていただけます。

アップロードデータ最大120分・AI生成3回まで無料でお使いいただけるので使用感を試してからの導入も可能な「MetaMentor CRM」の詳細は、下記からご確認ください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。