目次

ウェルビーイングが政府の国策として明確に位置付けられたことにより、各自治体の取り組み事例も増加傾向にあります。

しかし、ウェルビーイングは抽象的な概念です。そのため、「どのような取り組みが効果を発揮するのか明確にわかりにくい」などの課題を感じることがあるのではないでしょうか。

そこで本記事ではウェルビーイングの概要や推進される背景、自治体のウェルビーイング取り組み事例をご紹介します。記事の終わりには、ウェルビーイング向上への取り組みで生じやすい課題や成功させるポイントも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

ウェルビーイングは抽象的な概念であり理解度にばらつきが大きいため、自治体での取り組みを推進するには組織の意識改革が必須となります。意識改革を進めるには、まずウェルビーイングを客観的な指標で把握することが効果的です。

メタメンターでは、ウェルビーイングを可視化できる「ウェルビーイング診断」を提供しています。客観的な指標は施策の妥当性を判断したり、住民や自治体内部へ理解を得たりする際にも活用できます。ウェルビーイング診断に興味をおもちの方は、ぜひ以下からご利用ください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイングとは「心理的、社会的、身体的に満たされた状態」を表す概念

ウェルビーイングとは「心理的、社会的、身体的に満たされた状態」を表す概念です。

国の「骨太方針 2024 における Well-being 関係の主な記載」でも「希望あふれるWell-beingの高い社会の実現を目指す」という文言が明記され、さまざまな方面から注目を集めています。

本項目では自治体でもウェルビーイング向上が推進される背景や、SDGsとの関連性についてご紹介しますので、ぜひお役立てください。

自治体でもウェルビーイングの取り組みが推進される背景

自治体のまちづくりにおいて、ウェルビーイング向上の取り組みが推進されている理由は以下の2点です。

【自治体でもウェルビーイングの取り組みが推進される背景】

| 背景 | 概要・詳細 |

|---|---|

| ・幸福度や満足度をウェルビーイングで測定し、公共政策の改善に活用するため(※1) | ・幸福度や満足度は、GDPなど従来の指標だけでは評価が困難(※1) ・人々の価値観や生き方の多様化(※2)・デジタル庁が令和4年度に「地域幸福度(Well-Being)指標」を開発・整備(※3)・「地域幸福度(Well-Being)指標」の活用拡大に向けたサイトリリースやモデルワークショップ開催支援(※3) |

| 地方自治体では、ウェルビーイング向上への取り組みが必須であるため(※4) | ・地方自治法第1条の2で「地方自治体は住民福祉の増進を図るのが役割である」と定められている(※4) ・自治体単位での幸福度指標の制定(※2)・地域住民や有識者と協力したウェルビーイング向上への取り組み(※2) |

参考:(※1)ウェルビーイング指標に基づく 自治体政策に関する調査研究

(※3)地域幸福度(Well-Being)指標 活用の手引き

(※4)地方自治法|条文|法令リード

ウェルビーイング指標に基づく 自治体政策に関する調査研究では、これまでの経済成長モデルでは、幸福度や生活への満足度が向上するとは限らないことが明らかになっています。そのため、あらたに幸福度やウェルビーイングなどの指標を用いた評価、向上への取り組みが求められるようになりました。

ウェルビーイングの向上を実現するためには、国だけではなく住民との距離が近い地方自治体での取り組みも必須です。地方自治体は距離が近いからこそ、住民の幸福や暮らしやすさに直結した施策に取り組めるといえます。

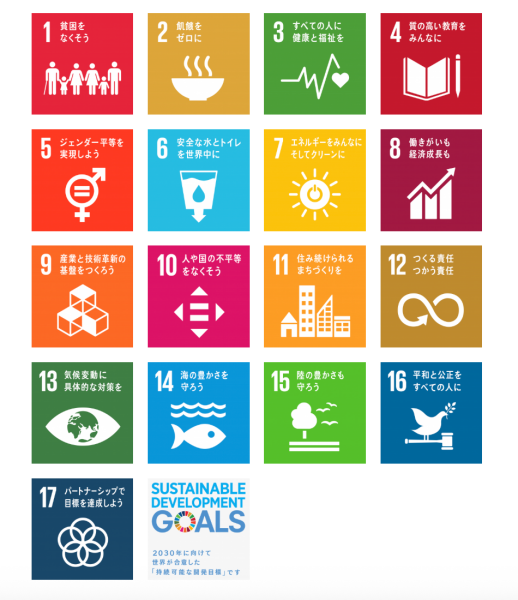

SDGsとウェルビーイングの関連性

ウェルビーイングは、SDGs(持続可能な開発目標)と密接な関係があります。特に関連があるのは目標3の「Good Health and Well-Being(すべての人に健康と福祉を)」と目標8の「Decent Work and Economic Growth(働きがいも経済成長も)」です。

出典:SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは? 17の目標ごとの説明、事実と数字 | 国連広報センター

SDGsの目標3は明確にウェルビーイングという言葉を含んでおり、目標達成には不可欠な要素になります。

目標3を達成するために効果的なのは、健康増進プログラムやメンタルヘルスケアを充実させるといった取り組みです。

SDGsの目標8では「持続可能な経済成長を遂げるためには、経済を刺激し、かつ、環境に害を及ぼさない質の高い仕事に人々が就ける条件を整備することが必要」と述べられています。

つまり、単なる経済成長だけではなく「すべての人が働きがいのある雇用を得られる社会」を目指すということです。働きがいとウェルビーイングは深い関連性があり、ウェルビーイング向上への取り組みは目標8の達成につながります。

目標8の具体的な例としてあげられるのは、柔軟な働き方の導入やハラスメント防止策の徹底といった取り組みです。働きがいのある職場環境を整備することは、SDGsの達成に寄与するといえます。

下記の記事では、ウェルビーイングの全体像や活かし方について詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

ウェルビーイングとは?意味と指標・取り組み事例や測定方法まで解説

ウェルビーイングとは、心理的、社会的、身体的に満たされた状態のことです。本記事では、ウェルビーイングの意味や指標、高め方のポイントや診断ツールまで詳しく解説します。

記事掲載日:2024年9月2日

【都道府県】自治体のウェルビーイング取り組み事例3選

本項目では、都道府県でウェルビーイング向上に取り組んでいる事例を紹介します。

ウェルビーイング向上に先進的な取り組み事例を知ることで、各自治体にマッチした施策の立案に活用できます。

事例1.熊本県

熊本県では独自の幸福度指標や住民参加型の政策形成といった取り組みを、平成24年度から進めてきました。

【熊本県の事例】

| コンセプト(理念・方針・重点目標) | ・「県民総幸福量の最大化」を基本理念 ・幸福度を4要素で指標化し「県民総幸福量(AKH)」として可視化・「しあわせ部」を設置し住民の幸せ実感向上を推進 |

|---|---|

| 住民向けの主な取り組み | ・毎年、県民幸福度調査(AKH)を実施・公表 ・くまモンが「しあわせ部」の部長としてイベントや企画参加・ 「スマイルデザインコンテスト」で幸せアイデアを募集・支援・地元高校生による県南農産物での新商品開発 |

| 職員・組織向けの主な取り組み | ・市町村や住民向けに幸福度指標セミナーを開催 ・地方職員共済組合熊本県支部と連携し、心身の健康管理を推進・フリーアドレス導入で交流とイノベーション創出を促進 |

熊本県民の幸福度は、震災や豪雨といった困難な状況に直面しても安定した数値を維持しています。幸福度を可視化することで住民の意識が向上し、地域への誇りや期待感の高まりに貢献していると考えられます。

参考:令和6年度(2024年度)しあわせ実感度に関する調査結果について|熊本県

事例2.福井県

福井県は「全47都道府県幸福度ランキング」で12年連続1位という結果を踏まえ、さらなるウェルビーイング向上への取り組みを実施してきました。

【福井県の事例】

| コンセプト(理念・方針・重点目標) | ・「幸福度日本一の社会基盤」 と「県民一人ひとりの高い幸せ実感」の両立を目指す「日本一の幸せ実感社会」が目標 ・2025年6月に幸福実感共創ラボ「ふくウェル」を設置 |

|---|---|

| 住民向けの主な取り組み | ・毎年、幸福実感のアンケートを実施し、ライフステージに合わせた課題の明確化 ・「ふく育パスポート」や「探究的な学習」など、子育て・教育サポート体制の整備・地域のまちづくり会社と協働しイベントやワークショップの開催 |

| 職員・組織向けの主な取り組み | ・優れた実践事例を表彰する「福井県職員クレドアワード」を実施 ・若手職員向けの省庁・民間企業への長期派遣研修や外国大学院への派遣(留学)制度を整備・30代後半から40代前半の中堅職員をプロジェクトのディレクターに抜擢 |

福井県は優れた成果をあげた職員を評価したり、チャレンジを後押ししたりする制度が豊富です。結果として良質な県民サービスが提供でき、さらなるウェルビーイング向上につながっています。

【福井県】幸福度日本一のその先へ。健康増進や育児サポート、自然や文化に触れる体験など、「主観的な幸福感」を向上させるウェルビーイングな取り組みとは?| Wellulu

事例3.群馬県

群馬県では主観的指標に加え、多彩な客観的指標によって幸福度を可視化し政策に活用しています。

【群馬県の事例】

| コンセプト(理念・方針・重点目標) | ・「一人ひとりの幸福」「社会全体の幸福」「将来世代の幸福」が調和した社会をビジョンとして掲げる ・「県内社会体育施設の利用人数」や「放課後児童クラブ設置率」など客観的指標の活用 |

|---|---|

| 住民向けの主な取り組み | ・「県民幸福度アンケート」を実施し、毎年度「群馬県幸福度レポート」を作成 ・官民共創の場として「NETSUGEN」をオープン・日本で初めて非認知能力(忍耐力やコミュニケーション能力など、一般的な学力テストでは測れない能力)の育成に注力 |

| 職員・組織向けの主な取り組み | ・新規採用職員向けのメンター制度を実施 ・テレワーク(在宅勤務)やフレックスタイム制の導入・毎年異動希望調査を実施、本人の希望を尊重するよう配慮 |

群馬県では、イノベーションを生み出す人材育成に力を入れているのが特徴です。個人・社会・将来世代の3つの側面から、多様な幸福の実現と持続可能な社会を目指しています。

ウェルビーイングに特化したwebメディア「Wellulu」にて群馬県の取り組みが紹介されました |群馬県

群馬県のwell-being(県民幸福度)の 向上の取り組みについて|東京財団

【市町村】自治体のウェルビーイング取り組み事例4選

市町村で、具体的なウェルビーイング向上に取り組んでいる事例を紹介します。

各自治体の特性にあわせた取り組みが、より具体的なアプローチ方法をイメージする一助になれば幸いです。

事例1.熊谷市

熊谷市では幸福度や暮らしやすさの調査結果や、市民の意見・アイデアを施策の検討に活用しています。

【熊谷市の事例】

| コンセプト(理念・方針・重点目標) | ・WHO定義に基づく「心ゆたかな暮らし(Well-being)」向上を基本とした「地域幸福度(Well-Being)指標」を活用 ・市民の暮らしやすさと幸福感を可視化 |

|---|---|

| 住民向けの主な取り組み | ・毎年「地域の幸福度調査」の実施と結果を公表 ・「ウェルビーイングな5年後の熊谷市を考える」ワークショップを開催・スマートシティ推進の一環として都市ポータルアプリ「クマぶら」をリリース |

| 職員・組織向けの主な取り組み | ・「熊谷市庁舎整備基本構想」で職員が心身ともに健康に働けるオフィスづくりを計画 ・本人の意欲や能力本位となる昇任制度や個々の事情などに応じた希望降任制度の確立・時間外勤務を減らす雰囲気の醸成 |

熊谷市ではクマPAY(地域電子マネー)など、便利で楽しく活用できるデジタルサービスを提供しています。幸福度調査の結果やワークショップの意見を活用し、あらたな価値の創出に取り組んでいるのが特徴的です。

事例2.福岡市

福岡市は住民を対象とする取り組みだけではなく、事業者を支援する制度も設けています。

【福岡市の事例】

| コンセプト(理念・方針・重点目標) | ・「福岡市Well-being&SDGs登録制度」を創設し、事業者の「働く人のWell-being向上」とSDGs推進を支援 ・人生100年時代を見据えた「福岡100」プロジェクトの推進 |

|---|---|

| 住民向けの主な取り組み | ・「福岡市Well-being &SDGs登録制度」のマスター事業者と共同事業の実施 ・認知症フレンドリーセンターを開設・空き家を活用した地域共生型の福祉拠点をオープン |

| 職員・組織向けの主な取り組み | ・育児休業や年次有給休暇などの取得数値目標を設定 ・クラウドサービスを活用した働き方の推進・「勤務間インターバル」など職場環境の整備 |

福岡市ではウェルビーイング向上を目指し、多方面から取り組んでいるのが特徴です。「認知症フレンドリーシティ」など、人生100年時代を見据えた取り組みに力を入れています。

「『五福の家』〜想いつながる みんなの居場所〜」福岡100公式

事例3.横浜市

横浜市では、横浜市に関わる人々のウェルビーイング向上に、公民連携で取り組んでいます。

【横浜市の事例】

| コンセプト(理念・方針・重点目標) | ・公民連携による「よこはま共創コンソーシアム」を結成 ・「地域幸福度(Well-Being)指標」を活用しウェルビーイング可視化に取り組む |

|---|---|

| 住民向けの主な取り組み | ・ウェルビーイング体験イベント「ハマウェル」を開催 ・住民参加型ウェルビーイング探索活動「Enabling City Walk!」を実施・東京大学と共創し「横浜ハピネスモデル」の創出に取り組む |

| 職員・組織向けの主な取り組み | ・フレックスタイムやテレワークの導入 ・不妊治療に利用できる「出生支援休暇」の整備・仕事と家庭生活との両立の相談ができる「両立支援ほっとライン」を整備 |

横浜市の取り組みで特徴的なのは、ウェルビーイングを体験できるイベントの開催です。福祉施設や学校など多様な人々との連携による、地域経済の活性化にも取り組んでいます。

住民参加型ウェルビーイング探索活動「Enabling CityWalk!」を実施 —新規開発のアプリを用いて街の魅力や課題を再発見し、 新しい都市づくりに貢献 | YCU 横浜市立大学

横浜市が「めざす未来」を実現する政策とは。地域幸福度指標(ウェルビーイング指標)の可能性について考えました。|横浜市政策経営局データ経営部

事例4.会津若松市

会津若松市では少子化・人口減少対策を最重要課題とし、地域幸福度指標を用いた取り組みを進めてきました。

【会津若松市の事例】

| コンセプト(理念・方針・重点目標 | ・「地域幸福度(Well-Being)指標」を導入、事業効果を検証するツールとして活用 ・さまざまな分野でデジタル技術を使う「スマートシティ会津若松」を推進 |

|---|---|

| 住民向けの主な取り組み | ・デジタル庁の標準フォーマットに独自項目を追加した「Well-Being指標に関するアンケート」の実施と結果公表 ・職員や市民を巻き込んだワークショップを複数回実施・一般社団法人AiCTコンソーシアムと協力し「スマートシティ・生成AI体験ワークショップ」を開催 |

| 職員・組織向けの主な取り組み | ・市長が「男性育休100%宣言」をし、男性職員の育児休業取得を推進 ・専門資格をもつ外部のカウンセラーに相談できるEAP(従業員支援プログラム)を導入・ウェルビーイングに関する職員向けの研修を実施 |

会津若松市では長期的な労働力を確保するために、自治体職員の働き方を見直しています。

市長が「男性育休100%宣言」をおこなってから3年で、男性職員の育休取得率が14%から67%に上昇した実績もあります。

参考:「会津若松市の地域幸福度(Well-Being)指標について」会津若松市

「市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標」デジタル庁ニュース

「『スマートシティ会津若松』での地域幸福度指標の活用」デジタル庁

自治体でウェルビーイングの取り組みを推進する際に生じやすい3つの課題

自治体でウェルビーイングを推進する際に生じやすい課題は、下記の3点です。

事前に課題を知っておくことで、今後起こり得る問題への対策が取りやすくなります。

課題1.目標設定とデータ活用の難しさ

1つ目の課題は、明確な目標設定やデータ活用の仕組みを構築するのに困難をともなう点です。

ウェルビーイングというのは、多角的かつ主観的な概念です。幸福度は抽象的な要素も多く、目標を数値化する難易度は高いといえます。

例えば自治体が「住民の幸福度向上」を目標に掲げたとします。しかし、幸福度はライフスタイルの変化など、さまざまな要素によって変動するのが一般的です。そのため施策が「住民の幸福度向上」にどの程度寄与したかを正確に把握するのは困難といえます。

幸福度を数値化するには、各種データを測定・評価するシステムやスキルも整備しなくてはなりません。一度システムやスキルを整備したとしても、社会情勢の変化を踏まえた見直しも適宜必要です。

自治体では、住民の意識調査を目的にアンケートを取る場合もあります。しかし、設定した質問に答えるアンケートは、多様な意見を引き出しにくいデメリットがあります。

課題2.住民の主体的な参加を促すのが難しい

2つ目の課題はウェルビーイング推進が行政主導だと受け止められやすく、住民の自発的な関与が得にくい点です。「幸福度」は目に見えないため、住民にとっては行政が提供するプログラムに参加するメリットを感じにくいといえます。

住民の関心やニーズ、ウェルビーイングに対する理解度にばらつきがある点も課題です。特に単身者など、地域とのつながりが希薄な層に参加してもらうのは困難な傾向にあります。

課題3.自治体職員の意識とエンゲージメントに成果が左右される

部署間の壁を越えた協力体制の構築が必須となる点も、大きな課題です。ウェルビーイングには、健康や環境などさまざまな行政分野が複合的に関わります。

自治体におけるウェルビーイング向上への取り組みは、特定部署のみの管轄にとどめておくのは困難です。しかし、自治体では長年の縦割り体制や定期的な異動などにより、他部署との情報共有や協力が円滑に進みにくい傾向にあります。

ウェルビーイングは新しい概念であり、自治体職員の理解度に差が大きい現状もあります。ウェルビーイング推進に関する、専門的な知識やスキルをもつ職員の不足も課題です。

自治体でウェルビーイング向上に取り組むには、職員自身のウェルビーイングやエンゲージメント(組織への愛着や貢献意欲)向上にも取り組まなくてはなりません。職員のウェルビーイングやエンゲージメントが高い状態であれば、積極的な提案や行動が期待できるためです。

逆に職員が疲弊していたり、業務への関心が低かったりすると限定的な成果しか得られない傾向にあります。公益意識の強い職員が、自身のウェルビーイングを顧みずに頑張りすぎてしまい、燃え尽きてしまうケースは珍しくありません。自治体でウェルビーイング向上に取り組む際は、組織へのアプローチも求められます。

エンゲージメントの概要や高め方について詳しく知りたい方は、下記からご確認ください。

日本の従業員エンゲージメントの状況と強化策

従業員エンゲージメントを日本の職場で向上させるための具体策を紹介。経営者や人事担当者が直面する課題と解決策を理解し、実践的なアプローチで活気ある組織を築こう。今すぐ始める一歩を踏み出しましょう。

記事掲載日:2024年5月26日

参考:職場のウェルビーイングとエンゲージメントを向上させて企業の成長につなげる! 課題解決のポイントは?|TOPPAN

【特集】何から始める? 自治体におけるウェルビーイング向上の取り組みとは|ジチタイワークス

ウェルビーイングの向上を、パッとしない日本の”起死回生の一手”に|新・公民連携最前線|PPPまちづくり

令和6年度(2024年度)しあわせ実感度に関する調査結果について|熊本県

事例からみる自治体でウェルビーイングの取り組みを成功させる3つのポイント

自治体でウェルビーイングの取り組みを成功させるポイントは、下記になります。

各自治体で、ウェルビーイングへの取り組みを実施する際の参考になれば幸いです。

ポイント1.指標の活用と調査で幸福を可視化する

1つ目のポイントは、指標の設定や調査で幸福を可視化し、施策の効果を測定・評価することです。幸福を客観的なデータとして可視化すれば、地域が抱える具体的な課題や、ウェルビーイングを低下させる要因を特定できます。

幸福を可視化すると、根拠に基づいた効果的な施策立案ができるのもメリットです。施策の結果をデータでわかりやすく伝えれば、住民からの理解や協力を得やすくなります。

本記事で紹介した事例は、多彩な指標で幸福を見える化し政策へ活用する群馬県の取り組みです。

群馬県では、具体的な主観的指標を中心に「県内社会体育施設の利用人数」や「放課後児童クラブ設置率」などの指標を用いて評価しています。

ポイント2.住民や有識者と連携して取り組む

2つ目のポイントは、住民や有識者と連携してウェルビーイング向上に取り組むことです。

住民や有識者の意見を反映した施策は地域の実情に即しており、高い実効性が期待できます。

自治体職員のみで、ウェルビーイング向上に効果的な施策を立案し実行するのは困難なケースが少なくありません。実際に住民の声を聞くことで、自治体だけでは気づけないニーズや課題を発見できます。

専門知識をもつ有識者から助言を受ければ、先進的な取り組みを導入できます。住民や企業などの当事者意識が芽生え、主体的な参加や行動を促せるのも公民連携のメリットです。

本記事で紹介してきた取り組み事例では、ワークショップを施策の検討に活用した熊谷市の事例が挙げられます。

熊谷市では「ウェルビーイングな5年後の熊谷市を考える」を開催し、住み続けたいまちを目指したアイデアの創出に市民と取り組んでいます。

ポイント3.自治体職員のウェルビーイング向上に取り組む

3つ目のポイントが、職員自身のウェルビーイング向上にも並行して取り組むことです。自治体職員のウェルビーイングは、自治体で提供するサービス全体の質に直結するためです。

職員自身がウェルビーイングな状態になると、仕事へのモチベーションも高くなります。丁寧で質の高いサービスを提供できれば、住民のウェルビーイング向上にもつながります。

ソフト面での取り組み事例は、若手職員のチャレンジを積極的に支援している福井県の事例です。30代後半から40代前半の職員をプロジェクトのディレクターに抜擢し、県政の重要課題解決に取り組んでいます。

ハード面の取り組みとして挙げられるのは、フリーアドレスを採用した熊本県の事例です。隣接する席や他部署との自然な交流により、イノベーション創出が促進される環境を整備しています。

ウェルビーイングは抽象的な概念であるため、どのように取り組めば良いのか悩まれる方もいるかもしれません。最初の取り組みとしておすすめするのは、ウェルビーイング診断などのツールを活用して職員自身のウェルビーイングを言語化、可視化することです。

ウェルビーイングを言語化、可視化して現状を客観的に把握できれば、ウェルビーイング向上に必要な要素などの理解が深まります。ウェルビーイングについて理解のある職員が増えれば、自治体内部や住民に対してもより効果的な施策を立案できます。

自治体としてウェルビーイング向上に取り組む際は、まず職員自身のウェルビーイングを図ってから、自治体での導入を検討するのがおすすめです。

ウェルビーイングの言語化、可視化がもたらす効果について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

【3/25開催】なぜエンゲージメントの高い社員でも会社を辞めるのか?

ウェルビーイングセミナー

エンゲージメントサーベイは、社員の離職防止に有効なのでしょうか?本セミナーでは、ポジティブ心理学の専門家をお招きして、個の強みを活かして組織成果へつなげる実践的アプローチを解説します。

記事掲載日:2025年4月30日

職員のウェルビーイングやエンゲージメント向上に成功した具体的な事例を知りたい方は、下記の記事を併せてご覧ください。

【課題別】従業員エンゲージメント向上の成功事例7選!7つの施策も徹底解説

従業員エンゲージメントを高めるには、成果が出ている企業の事例を見るのがおすすめです。本記事では、課題別の事例やおすすめの施策などを解説します

記事掲載日:2024年4月30日

自治体でウェルビーイングに取り組むならツールの活用がおすすめ

国策やSDGsの観点からも、自治体単位でのウェルビーイング向上が求められています。しかし、より効果的な施策を実行するには、前項でもお伝えしたように、住民だけでなく、それを支える職員自身のウェルビーイング向上にも目を向けることが不可欠です。

この記事で紹介した多くの成功事例に共通しているのは、抽象的な「幸福」を客観的な指標で「可視化」し、現状把握と効果測定に役立てている点です。まずは自分たちの組織の状態を正確に知ることが、的確な施策立案への第一歩となります。

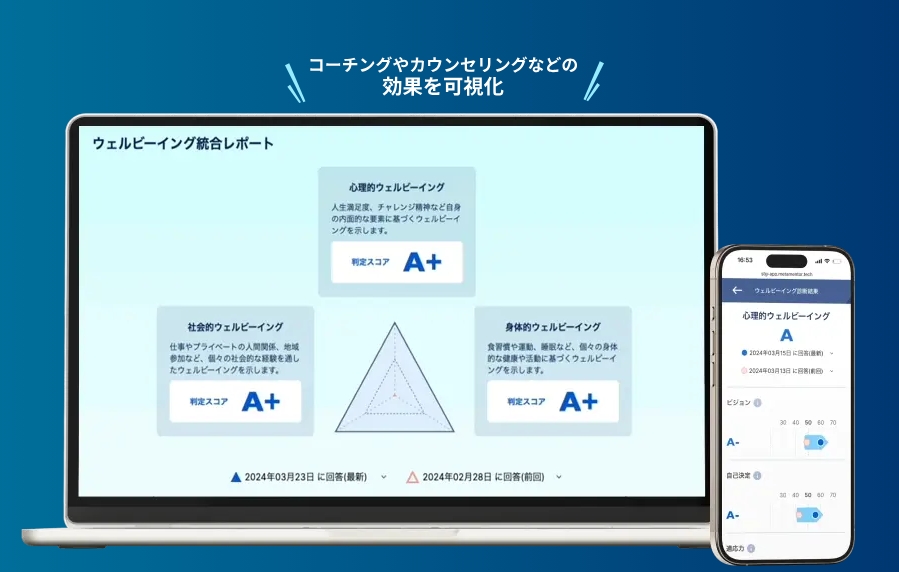

ウェルビーイングの可視化を、手軽かつ信頼性高く実現するのが、メタメンターの「ウェルビーイング診断」です。

メタメンターのウェルビーイング診断では、心理的・社会的・身体的な側面からウェルビーイングを網羅的に測定するため、「組織に何が不足しているのか」が一目でわかります。

【メタメンター診断のレポート画面】

診断結果は自動で記録・分析されるため、施策実行後の効果検証も容易です。また、回答時間はわずか5分程度。忙しい職員の負担にならない手軽さも大きなメリットです。

さらに、本診断は早稲田大学の大月教授監修のもと開発されており、学術的根拠に基づいた信頼性が高い診断結果になっています。

職員のウェルビーイングを可視化し、今後の取り組みに役立てたい方は、ぜひ下記よりお気軽にお試しください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイング診断はこちらまとめ:住民と自治体職員双方のウェルビーイングを大切にした取り組みを実現しよう!

自治体におけるウェルビーイング向上の取り組みは、住民だけではなく自治体職員も対象になります。「住民の幸福」を考える自治体職員が幸福な状態でなければ、効果的な取り組みを実行するのは困難です。

抽象的な概念であるウェルビーイング向上に取り組むには、幸福の言語化、可視化が重要となります。データとして可視化できれば、住民から自治体の取り組みへの理解が得やすくなるメリットもあります。

ウェルビーイングの可視化には、5分ほどで診断できる「ウェルビーイング診断」の活用がおすすめです。

メタメンターのウェルビーイング診断は、学術的根拠がある診断結果を手軽に得られるツールです。法人・個人問わず診断は無料でできますので、ぜひ利用してみてください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。