目次

AIカウンセリングとは、人工知能(AI)を活用した心理カウンセリングのことで、24時間365日、匿名で利用できる安心感・手軽さが魅力です。

近年は感情分析や自然な応答も進化し、セルフケアや早期気づきの手段として注目されていますが、AIの限界や倫理的な課題について不安を感じる方もいるのではないでしょうか?

そこで本記事では、AIカウンセリングの現状や人間のカウンセリングとの違い、メリット・注意点、おすすめサービスなどを紹介します。

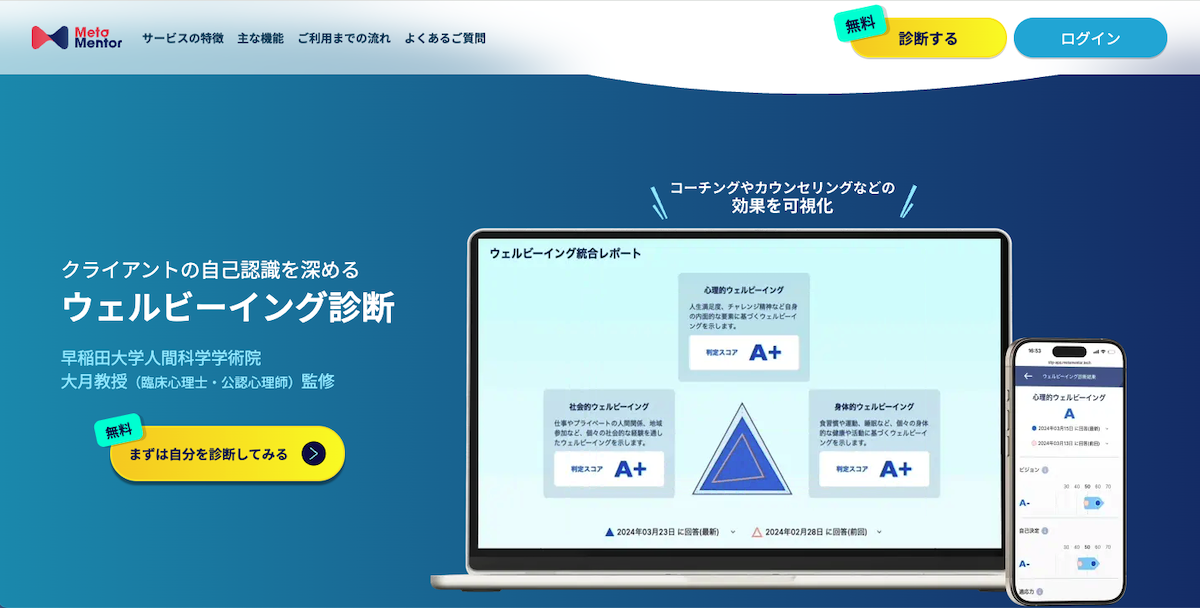

「AIに相談する前に、まずは自分の状態を整理したい」という方には、心理的、社会的、身体的な側面からウェルビーイングを可視化できる「ウェルビーイング診断」がおすすめです。

ウェルビーイング診断の結果をPDFにしてAIに読み込ませれば、AIに相談する際の材料として活用できます。ウェルビーイング診断には、医療機関でも使用されているPHQ-9(うつの評価)やGAD-7(不安症の評価)などのアセスメントツールが使われているので、一定の程度でうつ傾向や不安傾向の予測も可能です。

心の状態を多角的に数値化し、客観的に「今」を把握するサポートをする「ウェルビーイング診断」は下記からお気軽にお試しください。

AIが対話の相手になる?AIカウンセリングとは

AIカウンセリングとは、人工知能(AI)を活用した心理カウンセリングのことです。

これまでカウンセリングは、人間の専門家による繊細なコミュニケーションが不可欠と考えられていました。しかし、近年のAIの目覚ましい進歩によりAIカウンセリングは急速に実用化が進んでいます。

では、実際にどこまでAIカウンセリングが実用化されているのでしょうか?AIカウンセリングの現状や人間との違いに関して、詳しくみていきましょう。

AIカウンセリングの現状

「チャット形式」のAIカウンセリングはすでに運用が始まっています。例えば、「仕事がうまくいかなくてつらいです」と打ち込むと「どのような場面でそう感じることが多いですか?」と問いかけるように会話を進めてくれるなど、まるで人間と話しているかのようなやり取りが可能です。

チャット形式の他に、音声やビデオ通話によるAIカウンセリングも実用化が近い、とされています。

このようなAIカウンセリングの急速な発展にともない、サービスを提供・支援する側には、倫理的な課題への配慮がますます求められています。一方で利用する側も、AIの限界やプライバシーの扱いを理解したうえで、信頼できるサービスを選ぶ姿勢が大切です。

双方が役割を意識することで、安心して使えるAIカウンセリングの普及につながります。

参考:AI(人工知能)によるカウンセリングの倫理的検討|京都大学 杉原保史氏

なお、AIを活用したコーチングにおいても、倫理的な課題は重要なテーマです。ICF(国際コーチング連盟)ではAIの活用に関するガイドラインを提示しています。AIによる心理支援の可能性を正しく活かすためにも、倫理的観点への理解は欠かせません。関心のある方は、下記の記事もぜひご覧ください。

【海外レポートまとめ】将来に向けた強力なコーチングカルチャーの構築

コーチングカルチャーの構築に関連する活動に焦点を当てた海外レポートを紹介します。組織内のコーチングが持続的な成果を上げるための方法や課題、やるべきことなどについて当サイトの見解を織り交ぜながら解説します。

記事掲載日:2024年9月2日

人間のカウンセリングとの違い

AIカウンセリングは人間の専門家によるカウンセリングとは異なり、「共感力」や相手の言葉の裏にある感情や背景を読み取る「深い洞察力」に限界があります。

一方で、時間や場所に制限されない使いやすさや、相談のハードルの低さという点は大きなメリットです。

【AIと人間のカウンセリングの違い】

| AIカウンセリング | 人によるカウンセリング | |

|---|---|---|

| 対話形式 | テキストチャット、音声認識など非対面が主 | 対面、オンライン(ビデオ通話)、電話など |

| 感情理解 | データに基づいたパターン認識 | 経験、共感、非言語的サインからの複合的な理解 |

| 柔軟性 | プログラムされた範囲内での応答、学習による改善は限定的 | 状況に応じた柔軟な対応、パーソナライズされたサポート |

| 利用時間 | 24時間365日対応可能 | 事前予約が必要、対応時間が限定的 |

| コスト | 比較的低価格、無料プランがある場合も | 専門性に応じた料金設定 |

| 緊急対応 | 不向き | 必要に応じて医療機関への連携が可能 |

人間のカウンセラーは感情の微妙な変化や非言語的なサインも読み取れますが、AIは今のところデータに基づいた「問い返し」や「整理支援」に特化した存在です。

AIならではの客観的なデータ分析力と、時間や場所を選ばない手軽さが、悩みを抱える人々のニーズと合致し、高い親和性を示しているといえます。

AIカウンセリングは、まだ進化の途上にありますが、人間のカウンセリングにはない独自のメリットもあります。次の章でみてみましょう。

「話しやすい」だけではない!AIカウンセリング4つのメリット

AIカウンセリングのメリットは、大きく下記の4つです。

なかでも「自分の感情や気づきを記録・可視化できる」という点は、自己理解を深めたい人にとって大きな利点です。他にも見逃せないメリットがありますので、ぜひチェックしてみてください。

メリット1. 24時間・365日使える手軽さ

AIカウンセリングの最大のメリットの一つは、時間や場所を選ばずに利用できる点です。

多くのカウンセリングサービスは、予約が必要であったり、営業時間やセッション時間が限られていたりします。しかしAIカウンセリングは、スマートフォンやPCがあれば、下記のようなタイミングでも自宅・外出先を問わず柔軟に使用できます。

- 深夜や早朝

- 突発的に不安を感じたとき

- 誰かに話したいと思ったとき

従来のカウンセリングでは難しい時間帯でも、自分の都合の良いときにアクセスでき、気持ちを整理できる点が大きなメリットです。

メリット2.匿名・非対面で話せる安心感

心の悩みを他者に打ち明けることに勇気を必要とする人や、親しい人や専門家に対面で悩みを話すことに対して心理的な抵抗を感じる人は、数多くいます。

AIカウンセリングは匿名で利用できるサービスが多く、対面でのやり取りがありません。そのため、他者の反応を気にせず自分の素直な気持ちを安心して表現できる環境を提供できる点がメリットです。

人に話しづらい悩みでも、「ジャッジされない安心感」があり、ありのままの自分をさらけ出せる環境は、心の解放につながります。

メリット3.利用コストが比較的低い

専門のカウンセリングサービスは、その専門性ゆえに費用が高額になりがちです。そのため、経済的な理由から心のケアを受けることを諦めてしまうケースも考えられます。

一方でAIカウンセリングは、月額制のサービスでも比較的安価な点がメリットです。サービスによっては、無料で利用できるプランもあります。

金銭的な負担を軽減し、より多くの人が手軽に心のケアにアクセスできるようになる点も魅力の一つです。

メリット4.自分の感情や気づきを記録・可視化できる

AIカウンセリングサービスによっては、過去の対話履歴が保存される機能や、感情を記録する機能が提供されているものがあります。

これにより、利用者は自分の思考や感情の変化を時系列で確認し、客観的な振り返りが可能です。自分の感情の傾向や、特定の状況でどのように感じるのかなどを可視化することで、自己理解を深め、問題解決に向けた気づきを得やすくなるメリットもあります。

日々の心の状態を記録する習慣は、セルフケアにおいても有効です。

こうしたセルフケアの方法として、考えを整理する「認知行動療法ノート」を活用する手もあります。記入のコツや注意点も含めて知っておきたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

【例文付き】認知行動療法ノートのやり方|メリットや3つのコツ、注意点を紹介

認知行動療法ノートの使い方を初心者にもわかりやすく解説。自己改善を目指す方に効果的な活用法を紹介し、心の健康をサポートします。今すぐ始めて、日常生活を豊かにしましょう。

記事掲載日:2024年6月3日

AIカウンセリングは便利で魅力的ですが、もちろん万能というわけではありません。

利用上の注意点を理解せず頼りすぎると、かえって悩みを深めたり、必要なサポートを受けられなかったりするおそれがあります。

安心して活用するためにも、次に紹介する注意点をしっかり押さえておきましょう。

AIは完璧ではない!AIカウンセリングの3つの注意点

本章では、AIカウンセリングを受ける際の注意点を3つ紹介します。

「つらいときはAIに頼りたい」と思ってAIに相談しても、緊急時の対応には限界があります。ほかの注意点も含めて、利用前に確認しておきましょう。

注意点1.診断や治療はできない

AIカウンセリングは、あくまでも心の健康をサポートするツールであり、精神疾患の診断や治療をおこなうことはできません。

AIは医師や臨床心理士などの専門家ではないため、医療行為をおこなう資格がないからです。

もし、うつ病や不安障がいなどの精神疾患の可能性を感じたり、症状が重いと感じたりした場合は、速やかに医療機関を受診し、専門家の診断と治療を受けるようにしましょう。

AIカウンセリングは、あくまで専門家による治療の補助的な役割、または予防的なケアとしての活用が適切です。

注意点2.緊急対応には向いていない

AIカウンセリングは、「リアルタイムでの危機介入」や「人の命に関わる判断や緊急性の高い状況には対応できない」点も押さえておきたい注意点の一つです。

例えば、「今すぐ誰かに助けてほしい」「消えたい気持ちがある」といった深刻な状況では、AIは適切な介入や緊急連絡先への連携をおこなうことができません。

「消えたい」という表現ひとつとっても、AIには以下の判断ができないからです。

- 本当に命に関わる状況なのか

- 一時的な感情なのか

命に関わる危険が迫っていると感じたときや、今すぐ誰かに助けてほしいという強い衝動に駆られているなどの緊急時には、迷わず地域の精神保健福祉センター、いのちの電話、救急医療機関など、専門の緊急支援機関に連絡してください。

注意点3.文脈や空気を読む判断ができない

AIは、相手の話した言葉そのものを理解するのは得意ですが、文脈や場の空気、人間関係の機微などを読み取って柔軟に対応するのは難しいとされています。

例えば、人との関係性やその場の雰囲気をふまえて言葉を選んだり、沈黙の意味を汲み取ったりするのは人間ならではの感覚です。

AIカウンセリングでは、「空気を読む力」や「心の深い部分に寄り添う力」には限界があることを理解しておきましょう。

このように、AIカウンセリングにはいくつかの注意点があります。しかし、これらの限界を正しく理解したうえで利用すれば、AIは私たちの心を支える非常に心強いツールとなり得ます。

ここからは、AIカウンセリングを自分にあった形で活用するために、どうやってサービスを選べば良いのかをみていきましょう。

AIカウンセリングを始めるには?サービスの4つの選び方

AIカウンセリングサービスを選ぶ際は、以下のような点をチェックするのがおすすめです。

初めてAIカウンセリングを利用する方は、何を基準に選べばいいのか迷うかもしれません。ここでは、目的や使い勝手、安心感に関わる4つのチェックポイントを紹介します。

選び方1.目的に合っているか

AIカウンセリングといっても、サービスによって目的や機能はさまざまです。例えば、AIカウンセリングには下記のような種類があります。

・日々の感情整理をしたい → 日記型/チャット型

・自己理解やセルフケアに活用したい → 気分分析・振り返り機能付き

・不安や落ち込みを軽減したい → CBT(認知行動療法)ベースのガイド型

AIカウンセリングは、自分が「何のために使いたいのか」を明確にしてから選びましょう。

選び方2.セキュリティ・プライバシー保護の方針は示されているか

心の悩みを扱うサービスだからこそ、セキュリティ対策や個人情報の取り扱いが万全であることは重要です。

セキュリティ対策やプライバシー保護の方針に関しては、下記の点をチェックしてみましょう。

・通信はSSL/TLSなどで暗号化されているか

・録音・テキスト・ログなどのデータは安全に保存されるか

・サービス提供者が、ユーザーのデータを第三者と共有しないと明記しているか など

情報の取り扱いに関しては「国際的なガイドライン(例:GDPRやHIPAAなど)に準拠しているとなお良い」といえます。

プライバシーポリシーやセキュリティに関する情報を事前にホームページなどで確認し、安心して使えるサービスを選びましょう。

選び方3.続けやすい価格帯か

AIカウンセリングの料金体系は、無料プラン、月額制、回数券制、従量課金制など、サービスによってさまざまです。

まずは無料トライアル期間や無料プランを試してみて、自分に合った利用頻度を確認し、予算感が合うかをチェックしましょう。

選び方4.記録の可視化や分析機能があるか

AIカウンセリングでは、自分の感情や行動パターンを記録・分析して振り返れる機能があるかも確認してみましょう。データが視覚化されることで、日々の小さな変化にも気づきやすくなり、より効果的に活用できます。

例えば、下記のような機能が有用です。

・感情の推移グラフ

・気づきのメモ機能

・定期的なリマインド

もし対人支援でAIコーチングを併用するなら、AIで得られた感情記録や気づきメモなどのデータを一元的に整理・活用できるツールがあると、「クライアントの変化の兆し」や「支援の効果」を把握しやすくなり、支援の質が高まります。

メタメンターが提供している「MetaMentor CRM」は、クライアントの心の状態や過去のセッション内容を一括管理できる日本初のコーチングCRMです。

【MetaMentor CRMの特徴】

・「前回どのような話をしたのか」「どのような気づきがあったか」「感情の変化はどうだったか」などをすぐに把握できるため、的確な継続支援が可能

・AIによる自動文字起こしや要約機能が搭載で、レポート作成の手間が省ける

・SSL/TLS証明書を使用した暗号化通信とゼロトラストアーキテクチャ(※)を採用。機密性の高いカウンセリングデータも安心して扱える

(※)すべてのアクセスを信用しないことを前提にしたセキュリティの考え方

最大120分(セッション約2,3回分無料で利用できる「MetaMentor CRM」の詳細は下記から気軽にチェックしてみてください。

手軽に相談できる!AIカウンセリングサービス5選

ここからは、国内外のAIカウンセリングサービスを5つ紹介します。

各サービスの特徴や料金、おすすめの人を紹介しているので、ぜひ比較検討の参考にご活用ください。

※本記事の内容は、2025年6月時点の情報です

サービス1.emoL|emol株式会社

出典:emoL

emoLは、かわいらしいAIロボとの対話が特徴の、日本で開発されたメンタルケアチャットボットです。自己理解を深める振り返り機能や、継続しやすいシンプルなデザインが評価されています。

【emoL基本情報】

| 料金 | 基本利用料:無料 アプリ内課金:コイン制(150円〜) |

|---|---|

| セキュリティ・プライバシー保護 | 利用規約にて個人情報の取り扱いを明記。国内の個人情報保護法に準拠し、チャット内容は安全に保管されると記載あり |

| 記録・分析機能 | ・1日1回の「こころログ」で感情を記録すると、AIが自動で分析 ・感情のバランスなどをグラフで可視化 ・過去の記録をカレンダー形式で振り返ることができる |

▼このような人におすすめ

- 毎日の感情を手軽に記録・整理したい方

- 親しみやすいキャラクターとの対話を通じて、楽しく心のケアを続けたい方

- 自分の感情パターンを把握し、自己理解を深めたい方

>>>詳細はこちら

サービス2.Awarefy|株式会社Awarefy

出典:Awarefy

Awarefyは、早稲田大学と共同開発された、学術的根拠に基づく本格的なAIメンタルケアアプリです。GPT-4搭載AIによるチャット記録、気分のグラフ化、マインドフルネスや瞑想ガイドなどを提供しています。

【Awarefy基本情報】

| 料金 | 基本利用料:無料 ベーシックプラン:月額1,600円(税込) AIパートナープラン:月額4,480円(税込) |

|---|---|

| セキュリティ・プライバシー保護 | プライバシーマークを取得。 通信・データの暗号化、定期的な脆弱性診断の実施 |

| 記録・分析機能 | ・気分や体調、行動の記録から感情の傾向をグラフで多角的に分析・可視化 ・AIとのチャット内容をAIが自動で要約・分析し、客観的な視点を提供 |

▼このような人におすすめ

- 本格的な認知行動療法(CBT)やACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)にセルフで取り組みたい方

- データの可視化や詳細な分析を通じて、深く自己理解を進めたい方

- 個人情報の保護など、セキュリティを特に重視する方

>>>詳細はこちら

サービス3.SELF MIND|SELF株式会社

出典: SELF MIND

SELF MINDは、AIとの対話を通じて日々のストレスを分析し、最適なアドバイスを提供するアプリです。

対話型AIがストレス傾向や気分状態を分析し、日常に合ったアドバイスを提供し、日記機能との連携により自己管理がしやすいのが特徴です。

【SELF MIND基本情報】

| 料金 | 無料トライアル:7日間 月額料金:500円 |

|---|---|

| セキュリティ・プライバシー保護 | 国内開発アプリで、個人情報保護法に準拠 通信の暗号化、データ管理体制あり |

| 記録・分析機能 | ・AIとの対話からストレスレベルを算出 ・推移をグラフで可視化 ・日記機能 |

▼このような人におすすめ

- 日々のストレスレベルを把握し、それに応じた具体的なアドバイスがほしい方

- 低コストで継続的にセルフケアを取り入れたい方

- シンプルな機能で手軽にストレス管理を始めたい方

>>>詳細はこちら

サービス4.Wysa|Touchkin eServices Pvt. Ltd

出典:Wysa

Wysaは、世界で数百万人に利用されている海外発のメンタルヘルスAIチャットボットです。

認知行動療法(CBT)やマインドフルネスなどのセルフケアガイドが充実しており、英語中心ながら直感的に使えるシンプルなインターフェースが特徴です。

【Wysa基本情報】

| 料金 | 基本利用料:無料 有料プラン:LINEでのサポートを含む月額5,500円(税込)など |

|---|---|

| セキュリティ・プライバシー保護 | ・登録時に本名やメールアドレスは不要 ・すべての対話は暗号化 ・国際的なプライバシー基準(GDPRなど)にも準拠 |

| 記録・分析機能 | ・日々の気分を記録する「ムードトラッカー」機能 ・感情の傾向をグラフで可視化 ・AIとの対話履歴が残る |

▼このような人におすすめ

- 科学的根拠(CBTなど)に基づいたセルフケアを英語で学びたい方

- 匿名で気軽に悩みを打ち明け、客観的なフィードバックがほしい方

- 世界的に実績のあるアプリで安心してセルフケアを始めたい方

- 英語に抵抗がない方

>>>詳細はこちら

サービス5.I’mbesideyou|株式会社I’mbesideyou

出典:I’mbesideyou

I’mbesideyouは、表情や音声などのマルチモーダル動画解析AIを活用し、メンタルヘルスの状態を正しく理解してより健康な生活を創り出すサービスです。

「人に寄り添うAI」を掲げ、誰もが尊重され、学び合える社会の実現を目指しています。

【I’mbesideyou基本情報】

| 料金 | 要問い合わせ |

|---|---|

| セキュリティ・プライバシー保護 | ・情報の取得・利用・管理について明確な方針を定め、外部委託先にも厳格な管理を求めている ・ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の構築・運用を推進 |

| 記録・分析機能 | ・会話や映像データから感情・表情・声の変化を自動解析 ・セラピストの対話記録を支援し、業務効率化や診断の質向上に貢献 ・心の変化や気づきを定量的に可視化 |

▼このような人におすすめ

- AIの力で、個人の感情や行動の変化を深く理解したい方

- 人との対話が難しいときでも、心に寄り添う存在がほしい方

- オンライン授業の質を向上させたい教育機関や塾関係者

>>>詳細はこちら

これまで紹介してきたAIカウンセリングサービスは、主に個人が自分のペースで心のケアに取り組むためのツールです。

一方で、「支援する側」に立つカウンセラーやコーチにとっては、クライアントとの関係性を深めたり、セッションをより効果的に運営するための支援ツールが役立ちます。

次の章では、クライアントの現状把握に活用できるツールを紹介します。

対人支援者をサポート!ウェルビーイング診断

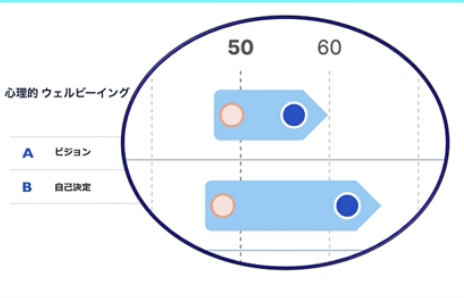

ウェルビーイング診断は、心理的・社会的・身体的な側面からウェルビーイングを統合的に可視化できる診断ツールです。

早稲田大学の大月教授が監修の元、ボジティブ心理学などの学術的知見をベースに現代の生活スタイルやトレンドも加味して開発されているので、信頼できる診断結果が得られます。

ウェルビーイング診断を活用してカウンセリングの実施前後の変化を可視化することで、セッションの妥当性をクライアントに伝えることも可能です。

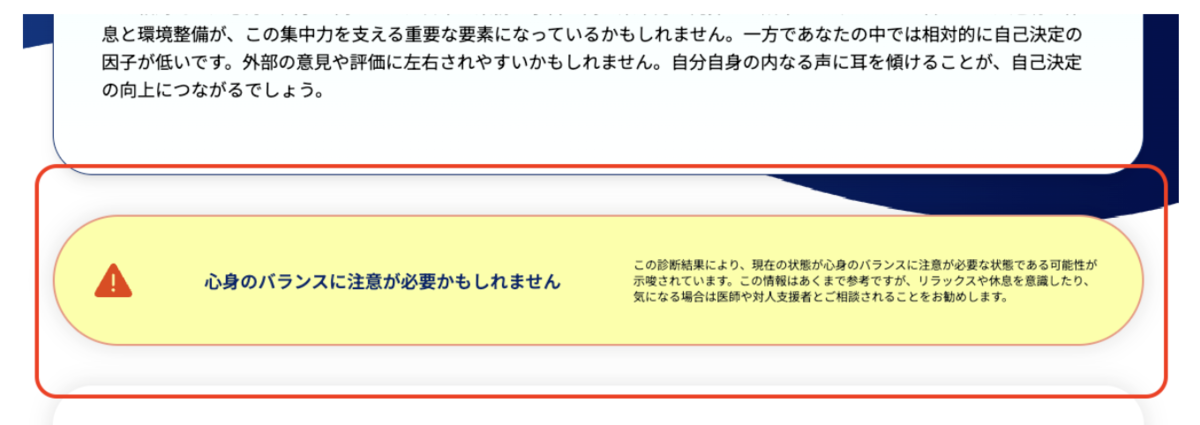

コーチングにおいて、メンタル的なリスクが高いクライアントに対してどこまで伴走すべきかの判断は、非常に難しいです。

そこで活用していただきたいのは、ウェルビーイング診断に搭載されているアラート機能です。GAD-7やPHQ-9などの心理尺度をもとに自動的にリスクを検知してくれるので、メンタル的に不安定な状態にあるクライアントへの対応判断を支援します。

▼このような人におすすめ

- クライアントが自分を客観視できる指標がない

- クライアントに変化を感じてもらえない

- 費用と手間をかけずにサービスの質を高めたい

ウェルビーイング診断はこのような課題をお持ちの対人支援者に向けて作られたツールです。利用は無料ですので、下記のボタンをクリックのうえセッションの効果の最大化にお役立てください。

コーチングやカウンセリングの効果を可視化!

ウェルビーイング診断はこちら「MetaMentor CRM」は、個人やチームで活動しているコーチ向けに開発した日本初のクライアント管理ツール(CRM)です。

従来の表管理ツールや紙では難しかった「一人ひとりに合わせた柔軟なクライアント管理」を一元化し、求める情報にすぐにアクセスできるため、管理の効率化につながります。管理が効率化されることで、セッション前の準備や振り返り作業がスムーズになり、支援に集中できる環境が整います。

MetaMentor CRMの主な特徴は、下記のとおりです。

【MetaMentor CRMの主な特徴】

・AIによるアップロードした録音データの自動文字起こしや要約機能を搭載

・ICF(国際コーチング連盟)のPCCレベル※に準拠したフィードバック機能を搭載

・SSL/TLS暗号化通信によるデータ保護

・HIPAA準拠クラウドサービスの採用(米国医療情報保護基準に準拠)

・アップロードデータ最大300分・AI生成5回まで無料

・クライアント管理機能・カルテ機能の利用は無料

・心理的・社会的・身体的な側面からウェルビーイングを数値化する診断ツール「ウェルビーイング診断」も標準搭載

個人で活動しているコーチはもちろん、チームで情報を共有したい場合にも記録の分散や漏れを防げるため、組織的な信頼構築にもつながります。

万全のセキュリティ体制で、業務の効率化とクライアント満足度の両立が目指せるMetaMentor CRMは、下記からお気軽に試してみてください。

まとめ:AIカウンセリングで心のケアをスタート!自分にぴったりのサービスを見つけよう

AIカウンセリングは、技術の進化によって感情分析の精度も高まり、自己理解や振り返りのサポートにも役立つツールです。

一方で、緊急対応や言葉にならない感情に寄り添ったり、相手の気持ちを察して励ましたりするような対応には限界があるため、正しい理解と使い分けが大切です。

個人での活用はもちろん、支援者向けツールも登場しており、心のサポートにAIを取り入れる時代が本格化しています。

まずは自分に合うサービスから試してみましょう。

「今の自分の心の状態を客観的に知りたい」「AIカウンセリングをより効果的に活用したい」とお考えの方には、メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」がおすすめです。

Well-beingと行動分析学を研究されている早稲田大学人間科学学術院 大月教授(臨床心理士・公認心理士)が監修、学術的な根拠があるため信頼性の高い診断結果を得られます。漠然とした不調やモヤモヤ感などの感覚も、客観的なデータとして整理され、より深い自己理解につながります。

医療機関でも使用されるPHQ-9(うつの評価)やGAD-7(不安症の評価)といった心理尺度をもとに、自動的にリスクを検知する機能もついた「ウェルビーイング診断」は、どなたでもお試しいただけます。下記からお気軽にチェックしてみてください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。