目次

「ウェルビーイング経営」「従業員の幸せ」などの言葉が注目される一方で、「ウェルビーイングの使い方がわからない」「実際に何から始めるべきなのか」と模索している方もいるのではないでしょうか。

ウェルビーイングの取り組みは、従業員のモチベーションや集中力の向上や優秀な人材の定着率、企業価値や投資家評価にも影響するため、経営戦略としても無視できない要素です。

そこでこの記事では、ウェルビーイングの基本知識や、経営に取り入れる際のステップ、よくある疑問や施策を成功させるポイントについて紹介します。

ウェルビーイングを経営に生かすための施策立案には、現状把握が欠かせません。

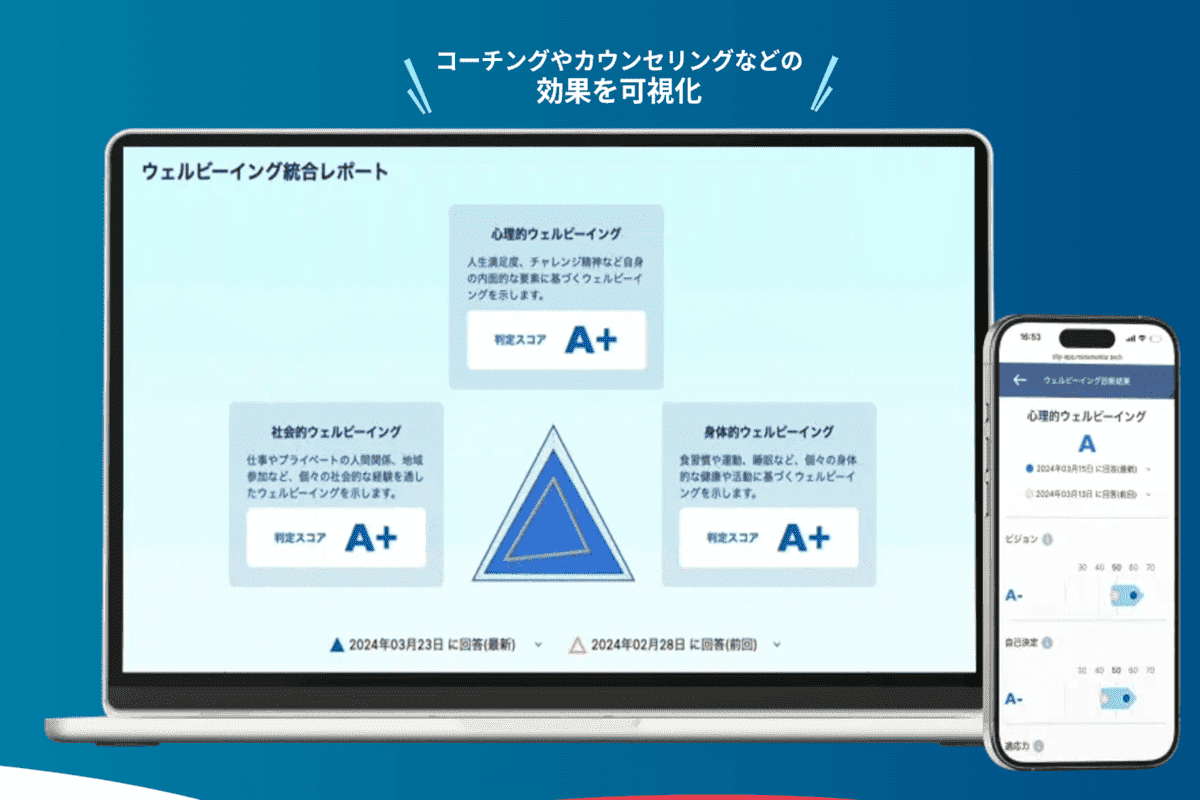

メタメンターのウェルビーイング診断は、心理的・社会的・身体的な側面から従業員のウェルビーイングを可視化できるので、ストレスや心身の不調など見えにくい課題の把握に活用できます。

ウェルビーイング診断は無料で利用できますのでぜひ、お試しください。

ウェルビーイングの「使い方」とは?

ウェルビーイングとは「心理的・社会的・身体的に満たされている状態」を表す概念です。そのため「使う」というよりは、「どう実現するか」や「どのように組織に活かすか」がポイントになります。

ウェルビーイングを組織で活かすために、まずはウェルビーイングの基本を把握しておきましょう。

ウェルビーイングは心理的・社会的・身体的に健康な状態を意味する概念

ウェルビーイングという言葉は、1946年のWHO(世界保健機関)設立に際して、設立者の1人であるスーミン・スー博士によって定義された「健康」のなかに初めて登場しました。

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあること

出典:「世界保健機関(WHO)憲章とは」公益社団法人 日本WHO協会

日本では、厚生労働省が以下のように定義しています。

「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」

出典:「雇用政策研究会報告書 概要」厚生労働省

このように、ウェルビーイングは国内外においても「単なる病気の有無ではなく、広い意味での満たされた状態」を意味する概念として位置づけられています。

そのためウェルビーイングは、「何かを導入すれば実現できる」という単純なものではありません。

企業には、従業員の働き方や組織のあり方を見直し、「この会社で働いて良かった」と従業員が思える環境の整備が求められています。

ウェルビーイングを経営に取り入れる3つのメリット

ウェルビーイングの概念を取り入れた経営手法が、ウェルビーイング経営です。

経営にウェルビーイングの概念を取り入れるメリットは以下です。

| 従業員の健康維持・促進と幸福感の向上 | 心身の不調を予防し、安心して働ける環境をつくる |

|---|---|

| 生産性の向上と業務効率の改善 | コンディションが整うことで集中力・創造性が高まる |

| 企業価値の向上と人材獲得の強化 | 働きやすさ・やり甲斐のある職場として社内外にアピールできる |

従業員のウェルビーイングを重視した経営は、単なる福利厚生の充実にとどまりません。

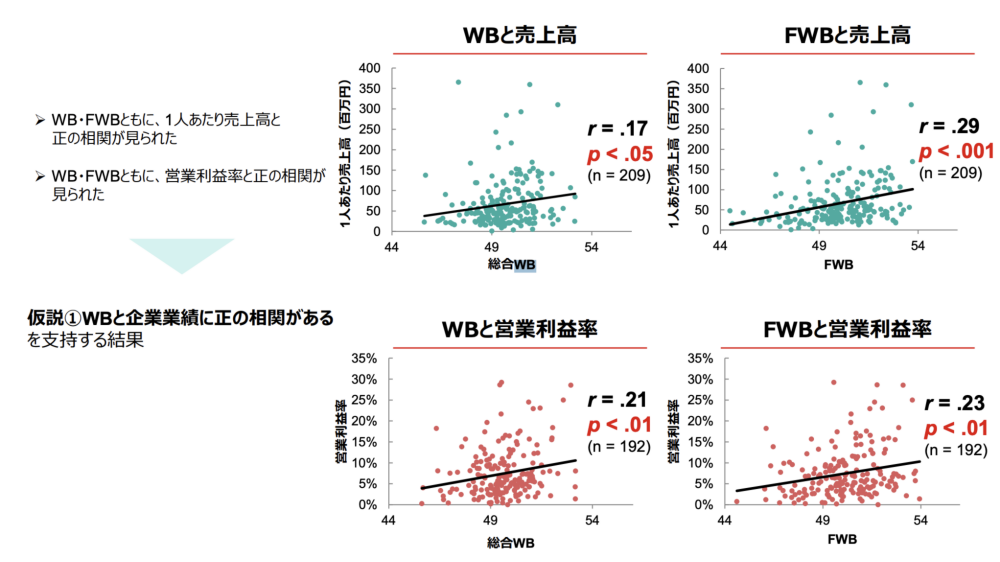

実際に、従業員のウェルビーイングやお金に対する自由度や安心感のある状態(ファイナンシャル・ウェルビーイング)の水準が高い企業ほど、従業員1人あたりの売上や営業利益率も高い傾向が見られたという研究結果も報告されています

出典:「従業員ウェルビーイングと企業業績の分析」MUFG資産形成研究所

従業員のウェルビーイングに配慮した経営は、個々のパフォーマンス向上に寄与するだけでなく、企業の将来性や信頼性を高める要素として、投資家やステークホルダーからの評価にも直結します。

ウェルビーイング経営の取り組みがもたらすメリットをもっと詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。

従業員満足度とウェルビーイングの違いとは?改善案も紹介

従業員満足度とウェルビーイングの違いを明確にし、職場環境を改善する具体策を紹介。経営者・人事向けに実践的な方法を提供し、幸福度の向上を目指します。持続可能な職場作りのヒントを得るために、ぜひご一読を。

記事掲載日:2025年2月15日

ウェルビーイングの概念を経営に活かすためには、「従業員の状態を知り」「意図を伝え」「行動に落とし込む」この3つのプロセスがそろうことが重要です。

次章では、このようなプロセスを踏まえながら、ウェルビーイングを組織に根づかせていくための具体的なステップをご紹介します。

ウェルビーイングを経営に取り入れるための3ステップ!

ウェルビーイングを経営に活かすためには以下の3ステップが重要です。

ウェルビーイングを経営に活かすためには以下の3ステップが重要です。

この章ではこの3ステップについて詳しく解説していきます。

なかでも特に重要なのが、2.「理由」と「目的」を伝えるステップです。このステップが不十分だと、どれだけ施策を整えても、本質的なウェルビーイングの実現にはつながりません。それでは、ひとつずつ解説していきます。

ステップ1.従業員の現状を把握する

ウェルビーイングを経営に取り入れる際には、従業員の現状把握から始めましょう。

従業員の現状把握が十分でなければ、、どのような課題があるのかがわからず、結果として的外れな施策になりかねません。

特にメンタル不調や離職の兆しは見えにくく、気づいたときにはすでに深刻化しているケースが多いため、定期的な従業員の現状把握が必要です。

従業員の現状把握には、以下の手法があります。ウェルビーイングなど目に見えないものを可視化することで、表に出ていない問題の把握が期待できます。

【従業員の現状を把握する主な手法】

| ウェルビーイングの計測方法 | 得られること |

|---|---|

| ウェルビーイング診断ツール | 従業員のウェルビーイング |

| エンゲージメントサーベイ | 働きがい・愛着度・職場満足度 |

| ストレスチェック | 精神的ストレス・負担感 |

| 1on1・面談 | 個別の思いや不安・希望 |

| 無記名アンケート | 従業員の本音 |

| パルスサーベイ | 短期間な状況 |

従業員の現状を把握することで、具体的な施策の立案が可能です。

【現状把握を施策の立案に活かした例】

・「部署A」では人間関係の満足度が極端に低かった

→部署Aに対して1on1の頻度を上げるなど、マネジメントスタイルを見直しを検討

・「部署B」では仕事へのやり甲斐スコアは高いが、身体的疲労感が高い

→部署Bに対しては業務量を棚卸しし、一部業務をチームで分担する運用を検討

上記で紹介した手法のなかでも、ウェルビーイング診断ツールは無料で提供されているものも多く、取り入れやすい手段のひとつです。

メタメンターのウェルビーイング診断も無料で活用できるツールです。所要時間はわずか5分程度ですので、以下のリンクからお気軽にお試しください。

心理的・社会的・身体的と網羅的に評価!

ウェルビーイング診断はこちらステップ2.「理由」と「目的」を伝える

ウェルビーイングを経営に活かすには、取り組む理由や従業員にとっての意義など、従業員との目的・意図の共有が不可欠です。

目的が不明確なまま施策だけを導入し、従業員の理解を得られていないと、従業員は「会社に押しつけられている」と感じやすく、協力が得られません。

企業の理念や価値観が伝わってこそ、「やらされる」から「一緒に取り組む」へと意識が変わり、施策への主体的な関与が生まれます。

ウェルビーイング経営の「理由」と「目的」を従業員に伝えるには、社内で共通認識を育てることが重要です。

社内で共通認識を育てるための具体例は以下です。

【ウェルビーイングを共通認識として伝える例】

| 方法 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| トップが想いを語る | 朝礼・全体会議で理念と結びつけて話す | 感情とビジョンを交えて自分の言葉で語る |

| 社内に見える化する | 社内報・イントラで目的や背景を図解 | 制度の説明ではなく、メッセージ性重視 |

| 目的を先に共有する | 導入前に「なぜやるか」を共有 | 方法より意味を最初に伝える |

| 共感を育てる | チーム単位で雑談的に話す | 抽象すぎない問いかけで対話を引き出す |

ウェルビーイング経営を組織に根づかせるには、トップが想いを語ることなど全社的に伝えることも大切ですが、チーム単位で共通認識を育てていくことも大切です。

【チーム内で共感を育てた例】

「最近、仕事中にホッとした瞬間は?」という問いをテーマに、週1回の朝会で3人ずつのミニ対話を実施

→共感を育てる目的の雑談から「それって、うちにとっての働きやすさかもね」という会話が自然に生まれて「自社のウェルビーイング」の共有につながった

自社の言葉でビジョンや目的を語ることで、従業員との共感が育ち、施策が自分ごと化されやすくなります。

ステップ3:施策に落とし込む

ウェルビーイングの実現に向けて取り組む理由と目的を従業員と共有した後は、具体的な施策へと落とし込みます。

施策に落とし込むときに重要なのが、現場の声を反映させることです。

現場の課題や従業員の声をもとに施策を設計することで、「自分たちの意見が尊重されている」「この会社は、ともに成長できる場所だ」と感じてもらえます。

【現場の声を活かしウェルビーイングへの取り組みに活かす例】

| 現場の声 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 勤務中に休憩を取りにくい | 15分リフレッシュ休憩制度の導入 |

| 社員間のありがとうの声が届かない | ・社内チャットで感謝を投稿 ・サンクスカードの導入 |

| 成果以外も評価してほしい | 上司との1on1を年2回実施 |

| マネジメントスタイルが部署で違いすぎる | マネージャー向け研修を導入 |

実際に、多くの企業が従業員の声を起点にウェルビーイングの取り組みを設計し、組織への信頼感やパフォーマンス向上につなげています。

次章では、ウェルビーイング経営をおこなっている企業事例をご紹介します。

【課題別】実際の企業はどう取り組んでいる?ウェルビーイング施策の事例3選

ここでは企業が抱える課題に対して、実際にどのようなウェルビーイング施策がおこなわれているのかを、心理的・社会的・身体的の3つの側面に分けて紹介します。

ここでは企業が抱える課題に対して、実際にどのようなウェルビーイング施策がおこなわれているのかを、心理的・社会的・身体的の3つの側面に分けて紹介します。

事例1.西川株式会社【従業員のメンタルヘルス不調】

出典:西川株式会社

出典:西川株式会社

従業員のメンタルヘルス不調は、心理的ウェルビーイングに影響を与えます。

心理的ウェルビーイングは、単なる一時的な幸福ではなく、心の健康や人生への満足感、自己需要などを含む幅広い概念であり、心身の不調に大きく影響する要素です。

実際に、心理的ウェルビーイングが損なわれることで、従業員のパフォーマンス低下や人間関係の悪化、離職リスクの増加といったさまざまな問題が起こり得ます。

こうした課題に直面したのが、西川株式会社です。

西川株式会社では、コロナ禍をきっかけにメンタルヘルスに課題を抱える従業員が増加し、その状況をふまえ、心理的ウェルビーイングの回復に向けた施策に取り組み始めました。

| 実施した取り組み | 取り組みの結果 |

|---|---|

| ストレスチェックの実施 | 高ストレス者の割合が2020年の17.3%から2021年の13.7%へ減少 |

| >仮眠ルームの活用を推奨 |

|

参考:2023 健康経営 先進企業事例集(13ページ) 健康長寿産業連合会

このように、心理的ウェルビーイングに焦点を当てた取り組みは、数値としての成果だけでなく、従業員の実感やエンゲージメントの向上にも直結しています。

事例2.ソフトバンク株式会社【新規事業の創出や既存事業の活性化】

出典:ソフトバンク株式会社

出典:ソフトバンク株式会社

組織においては、社会的ウェルビーイングが大きく影響しています。社会的ウェルビーイングとは、職場での人間関係や、組織とのつながりに対する満足度を指し、健康や働きやすさを支えるだけでなく、組織全体の創造性や活力にも影響を与える要素です。

社会的ウェルビーイングがが高まると、モチベーションやパフォーマンスが向上し、離職の防止にもつながるとされています。

ソフトバンク株式会社の課題は、新規事業の創出や、既存事業の成長に向けた推進力が課題となっていました。

ソフトバンク株式会社は「組織と従業員が一体となって最大限のパフォーマンスを発揮することが、企業価値の向上につながる」という考えのもと、社会的ウェルビーイング向上を目的とした施策に取り組みました

| 実施した取り組み | 取り組みの結果 |

|---|---|

|

アンケートにて、従業員の約7割が業務の生産性や仕事でのイノベーション発揮が向上したと回答 |

参考:「スマートワークスタイルの推進」企業・IR|ソフトバンク株式会社

これらの取り組みを通じて、ソフトバンク株式会社では人材投資に力を入れ、新たなイノベーションを創出した先進企業として「日経サステナブル総合調査 スマートワーク経営編」で5つ星を獲得しています。

事例3.サントリー食品インターナショナル株式会社【従業員の運動習慣不足】

従業員の運動習慣の有無は身体的ウェルビーイングに深く関係しています。

身体的ウェルビーイングとは、睡眠・食事・運動・疲労回復などがバランスよく整った健やかな身体の状態を指し、その低下は慢性的な疲労や体調不良の原因にもなります。

サントリー食品インターナショナル株式会社では、習慣的に運動をしている従業員が全体の約5割(51.9%)にとどまっていることが課題となっていました。

| 実施した取り組み | 取り組みの結果 |

|---|---|

|

Activeプラス10宣言参加者の59.8%が週2回以上の運動を継続、13.8%が毎日運動を実施 |

参考:「2024 健康経営銘柄 選定企業紹介レポート(7ページ)」経済産業省

参考:「サントリー健康白書 2023(8ページ)」サントリーホールディングス株式会社

このように、従業員の運動習慣を支援する取り組みは、身体的ウェルビーイングの向上と行動変容の促進に効果を発揮しています。

しかし、どれだけ施策を打っても、その効果を測れなければ次の改善につながりません。

ウェルビーイングを経営成果に結びつけるには、状態の変化を継続的に把握し、定量的に可視化することが重要です。

次章では、施策の成功に欠かせない「ウェルビーイング指標による可視化」について詳しく解説します。

施策を成功させる鍵はウェルビーイング指標を使った可視化!

ウェルビーイング施策を成功させるには、実施して終わりにせず、効果を検証することが不可欠です。施策の効果検証をおこなわなければ、施策の有効性がわからず施策の継続や改善の判断ができません。

ウェルビーイング施策の検証の結果を、従業員にも共有することも重要です。

「この施策をおこなった結果、○○が改善された」という具体的な変化を従業員に伝えることで、「協力してよかった」と納得感を持ちやすくなり、次回の取り組みにも積極的に協力してもらいやすくなります。

施策の効果検証には、施策前後の従業員の変化を数値で把握できるウェルビーイング指標の活用が効果的です。

メタメンターの「ウェルビーイング診断」なら、心理的・社会的・身体的の3側面から従業員の状態を定量的に可視化できます。

【ウェルビーイング診断画面】

臨床心理士・公認心理師である早稲田大学の大月友教授の監修のもと開発されていて、心理学分野の学術的知見に加え、内閣府の「Well-beingダッシュボード」などの公的指標をベースに設計されてるため、 科学的な裏付けがあり信頼性の高いツールとなっています。

ウェルビーイング診断の利用は、無料です。約5分で学術的根拠がある診断結果を得られるので、お気軽にご利用ください。

ウェルビーイング経営の取り組みでよくある4つの疑問

ウェルビーイング経営に取り組むなかで、「なかなか効果を実感できない」「施策がうまく根づかない」といった声もよく聞かれます。

ウェルビーイング経営に取り組むなかで、「なかなか効果を実感できない」「施策がうまく根づかない」といった声もよく聞かれます。

ここでは、ウェルビーイング施策を始める前や、導入初期に多くの企業が抱えがちな4つの疑問を整理し、Q&A形式で回答していきます。

- 福利厚生を手厚くすれば、ウェルビーイングは実現できる?

- ウェルビーイング経営と健康経営の違いって何?

- ウェルビーイングは社員個人が高めるもので、企業には関係ないのでは?

- ウェルビーイングは数字で測れるもの?

Q1. 福利厚生を手厚くすれば、ウェルビーイングは実現できる?

A. 制度を整えるだけでは不十分です。

福利厚生の見直しは重要ですが、ポイントは「従業員がどう受け止めているか」です。ニーズに合わない制度は「会社の自己満足」と受け取られる恐れもあります。

ウェルビーイングの実現には、環境の整備とあわせて「自分の価値観や強み、他者との関係を理解する力」である自己認識を高めることも大切です。

自己認識の向上は、自分への過度な期待や思い込みなど偏りの減少、自分の言動のとらえられ方の把握につながるため、円滑なコミュニケーションと良好な人間関係の構築ができます。結果として、自己認識が高い人は、日常で受けるストレスが減りウェルビーイングが高まると考えられています。

この自己認識を高める手段として有効なのが、コーチングの活用です。

「コーチングを導入したいけど、どこに相談したらいいかわからない」という方は、国際コーチング連盟(ICF)認定PCCを有する小泉領雄南が代表をつとめる「メタメンター」にお気軽にご相談ください。

国際コーチング連盟(ICF)認定PCC取得者に相談できる!

コーチング導入に関するご相談はこちらQ2. ウェルビーイング経営と健康経営の違いって何?

A.アプローチの範囲と目指すゴールが異なります。

健康経営®は「従業員の健康」に焦点を当てた取り組みですが、ウェルビーイング経営は心身の健康にとどまらず、働きがいや人間関係なども含めた広い概念を対象とします。

健康経営を土台として、より包括的に組織と個人の幸せを追求するのがウェルビーイング経営です。

【ウェルビーイング経営と健康経営】

| ウェルビーイング経営 | 健康経営 | |

|---|---|---|

| 定義 | 企業が従業員の健康や幸福を重視し、組織全体のウェルビーイングを目指すこと | 従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること |

| 対象 | 心身の健康・キャリア・人間関係・経済状況・地域とのつながりなど | >身体的・精神的な健康 |

| 目的 | ・働きがいのある職場づくりによる離職防止 ・企業ブランド向上 ・人的資本の最大化 など |

・健康投資による生産性向上 ・医療費削減 |

| 施策例 | ・円滑なコミュニケーションがとれる環境の整備 ・健康の推進 ・労働環境の見直し ・ビジョンの共有 など |

・健康診断 ・運動促進 ・メンタルヘルス対策 など |

Q3. ウェルビーイングは社員個人が高めるもので、企業には関係ないのでは?

A. 企業にも大いに関係があります。

「ウェルビーイング=個人の幸福」と聞くと、従業員自身の努力に委ねるべきものと思われがちですが、実際には職場環境や人間関係、働き方などがウェルビーイングに大きく関わっています。

例えば、「心理的安全性が高い職場で働く」「やり甲斐を感じられる仕事に取り組める」などは、すべて企業側の設計・支援で実現できる要素です。

Forrester ConsultingがIndeed社から委託を受け、2023年3月に実施した調査によると、職場における従業員のウェルビーイングを「企業の責任」と考える人は58%に上り、組織の重要課題と認識されています。

Q4. ウェルビーイングは数字で測れるもの?

A.測れます。

例えば、ウェルビーイング診断など、ウェルビーイングを数値化して変化を可視化できる診断ツールも増えてきています。

ウェルビーイングの診断ツールの比較が気になる方は以下の記事も併せてご覧ください。

ウェルビーイング診断ツールおすすめ5選!選び方や有効的な活用方法も解説

メタディスクリプション ウェルビーイング診断は、簡単な質問に答えるだけでウェルビーイングの状態がわかるツールです。本記事では、おすすめの診断ツールや選び方・有効的な活用方法などを解説しています。

記事掲載日:2024年5月29日

まとめ:ウェルビーイングを経営に取り入れて持続的な成長を実現しよう!

企業が経営にウェルビーイングの概念を取り入れることは、従業員一人ひとりの幸福や健康を支えるだけでなく、組織全体の生産性や創造性、持続的な成長にもつながります。

企業が経営にウェルビーイングの概念を取り入れることは、従業員一人ひとりの幸福や健康を支えるだけでなく、組織全体の生産性や創造性、持続的な成長にもつながります。

施策をおこなったら、従業員の変化を継続的に可視化しながら効果を検証し、施策の精度を高めていきましょう。

メタメンターのウェルビーイング診断は、心理的・社会的・身体的の3側面からウェルビーイングを把握できるので、従業員の変化を定量的に把握でき施策の効果検証にも役立ちます。

わずか5分で学術的根拠がある診断結果が得られる無料ツールですので、まずはお気軽にお試しください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイング診断はこちら

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

出典:

出典: