目次

2025年3月25日、ビジネスコーチ株式会社主催のセミナー「なぜエンゲージメントの高い社員でも会社を辞めるのか?」が開催されました。

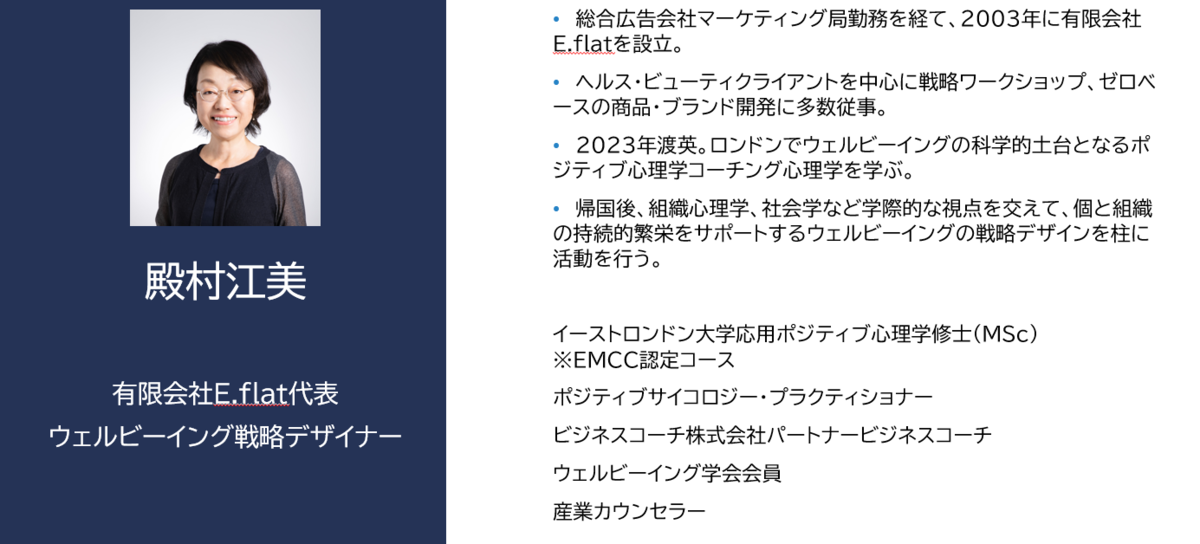

本セミナーでは、社員の強みを活かし、組織全体の成果へとつなげる理論と実践プログラムを紹介しており、当サイトの運営元である株式会社メタメンター代表取締役の小泉も登壇しています。

当日のアジェンダは次のとおりです。

- 働く人のウェルビーイングとは?〜エンゲージメントの盲点

- 個人のウェルビーイングの可視化と実例

- 組織のウェルビーイングを高める視点の変換〜美徳・特性の強み活用

- ウェルビーイングと組織成果〜最近の研究から

- 強みを組織成果につなげるウェルビーイングの実践〜プログラムの一例

【スピーカー】

【ビジネスコーチ株式会社】

設立2005年4月6日

「一人ひとりにビジネスコーチがついている社会」を目指し、プロのコーチングとテクノロジーで個人の成長を支援している

【株式会社メタメンター】

設立2022年6月10日

「笑顔で変容できる社会創り」を目指し、デジタルコーチングシステムの提供・人事・組織向けDXシステム開発・オウンドメディア運営などをおこなっている

はじめに ウェルビーイングの基本概念

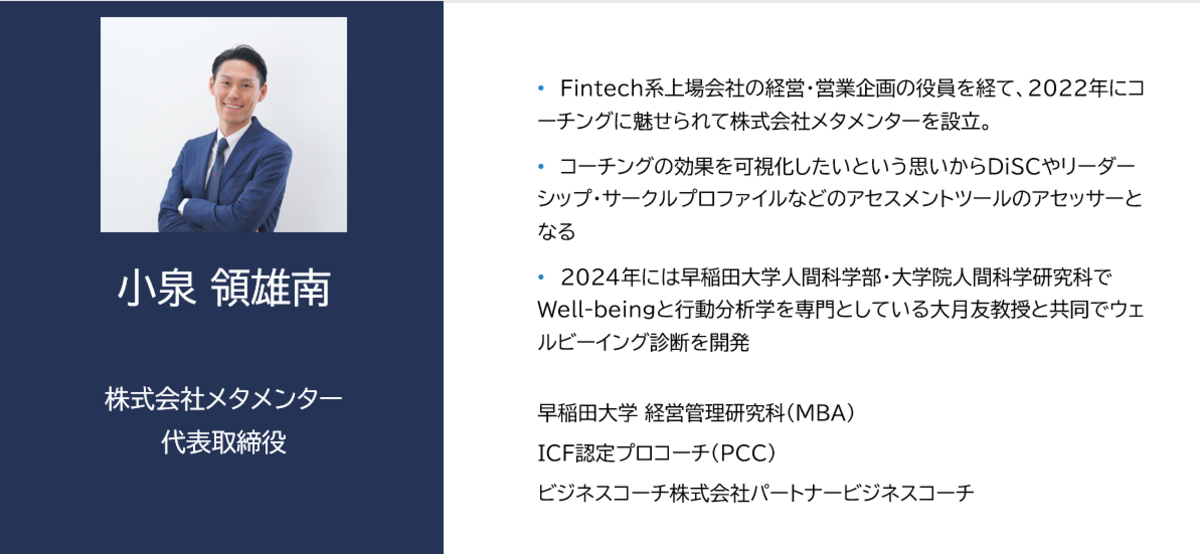

はじめに、企業とエンゲージメント・サーベイを取り巻く環境の変化を振り返ってみましょう。

日本では、約10年前からメンタルヘルスやストレス対策への関心が高まり、ストレスチェックの義務化が進みました。

その後、ギャラップ社のエンゲージメント調査などを通じて「働きがい」への注目が高まり、ワークライフバランスや働き方への意識も強まったという経緯があります。近年では「人的資本」や「ウェルビーイング」といった概念が重視され、企業価値を高めるために従業員の幸せに注目が集まっています。

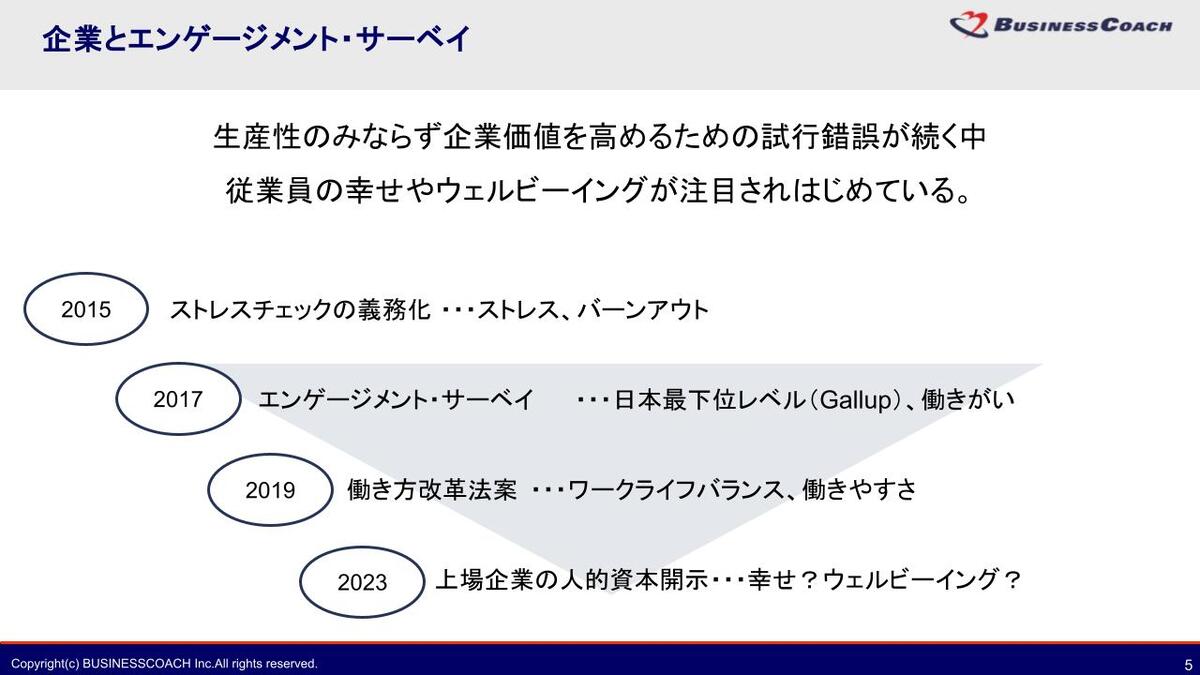

ウェルビーイングサーベイとは「仕事や職場に関連する非常に広範な視点から、個人の働きがいを多角的に評価」することです。

例えば「仕事との関わり」と「所属する企業との関係性」では、下記のような要素をみていきます。

このように、広範な視点から職場での働きがいを評価した際に、その評価(スコア)が高い人でも仕事を辞めていくという事実があります。

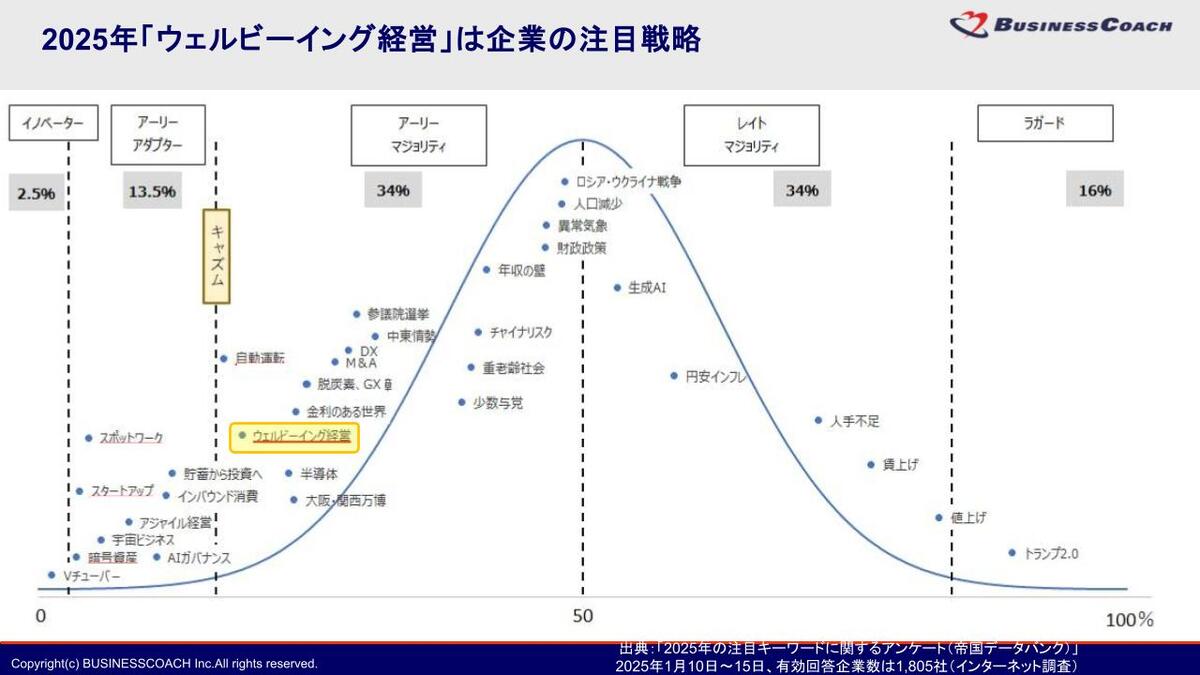

帝国データバンクが2025年はじめに実施した調査で、約1,800社の企業に「今年注目するキーワード」を尋ねた結果「ウェルビーイング経営」が注目を集めていることが明らかになりました。

回答企業のうち16%以上が「ウェルビーイング経営」を注目ワードとして挙げており、マーケティング理論でいう「キャズム(CHASM)※」を越える水準であることがわかりました。

※【キャズム理論】

・新しい考え方や商品が広く世の中に広がるには、まず一部の先進的な人に受け入れられたあと、「キャズム」と呼ばれる広がりにくい壁をこえる必要がある

・この壁をこえると、多くの人に一気に広まりやすくなるとされている理論のこと

・16%という数字が「一部の先進的な層から多数派への広がり」を示す転換点とされている

つまり「ウェルビーイング経営」は一部の先進的な企業だけでなく、今後さらに多くの企業が注目し、導入を進める段階に差しかかっています。2025年は、まさに「ウェルビーイング経営元年」といえます。

では、あらためて「ウェルビーイング」とは何かをみていきましょう。

主観的ウェルビーイングとは?

ウェルビーイングとは、WHO(世界保健機関)が定義した「心と体、そして社会的に良好な状態」を指す言葉として知られています。

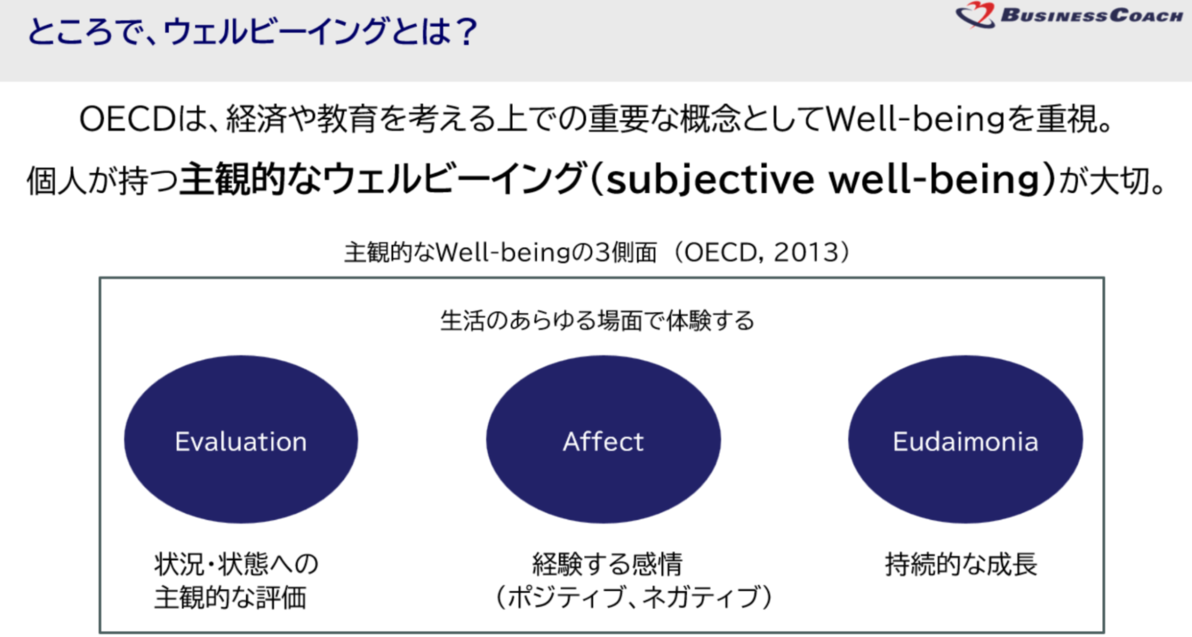

そしてOECD(経済協力開発機構)が重視しているのは、「主観的ウェルビーイング(Subjective Well-being)」です

▼主観的なウェルビーイング

・収入・地位・学歴などの客観的な指標だけでは測れない、「自分自身が自分の人生をどう感じているか」という視点

・たとえ経済的に恵まれていなくても、本人が「自分の人生に満足している」と感じていれば、それは高いウェルビーイングといえる

OECDは、主観的ウェルビーイングを以下の「評価(Evaluation)」「感情(Affect)」「意味・成長(Eudaimonia)」の3つの側面からとらえています。

3つの要素の詳細を、下記にまとめました。

【主観的ウェルビーイング3つの要素】

| 要素 | 説明 | キーワード例 |

|---|---|---|

| 評価(Evaluation) | ・今の生活全体を自分自身がどう評価しているか ・「良い状態か悪い状態か」の判断 |

満足感、幸福度、生活の質 |

| 感情(Affect) | ・日々のなかで感じる感情 ・ポジティブ・ネガティブ両方を含む、その時々の気持ち |

喜び、不安、ストレス、安心感 |

| 意味・成長(Eudaimonia) | ・自分の人生に意味を感じているか、成長できていると実感できているかといった、持続的な充実感 | やりがい、成長実感、人生の目的 |

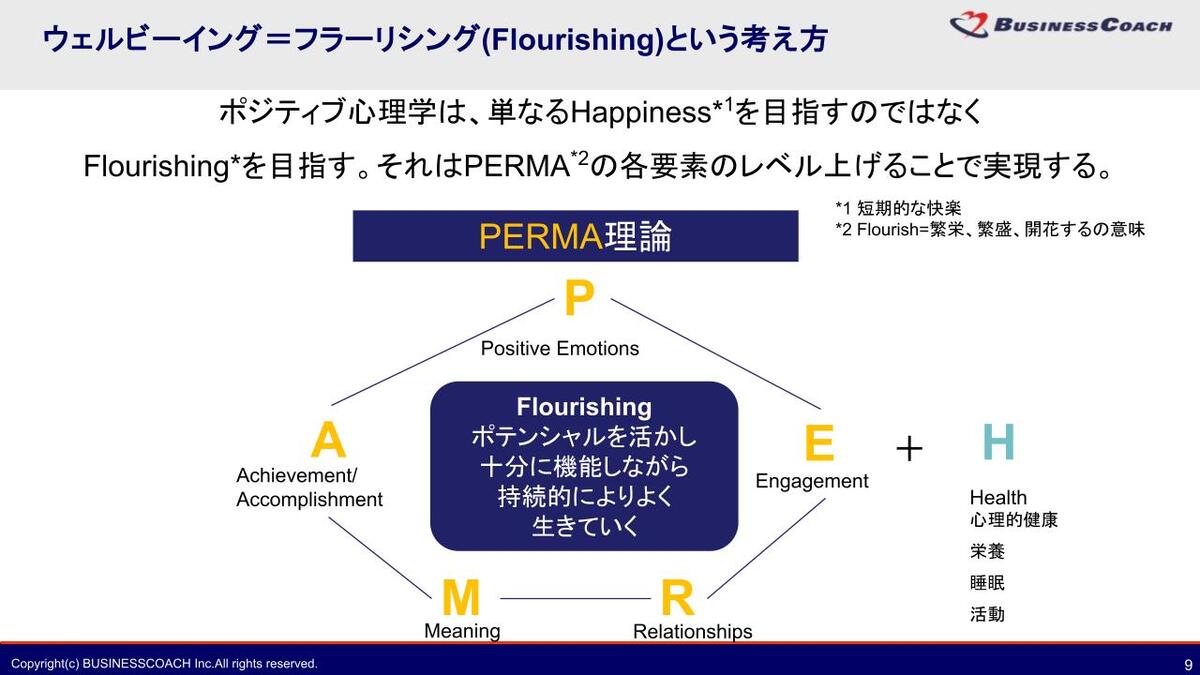

講師の殿村氏が学んできたポジティブ心理学では「目の前のハピネス(幸福)だけでなく、フラーリシング(Flourishing/よりよく生きる)を目指すのがウェルビーイング」とされています。

ここからは、ハピネスとフラーリシングの違いなどをふまえながら、ウェルビーイングを紹介します。

ハピネスとフラーリシングの違い

ハピネスとフラーリシングの違いは下記のとおりです。

【ハピネスとフラーリシングの違い】

| ハピネス(Happiness) | フラーリシング(Flourishing) |

|---|---|

|

|

つまり、ポジティブ心理学におけるウェルビーイングの本質とは「その瞬間の幸せ」ではなく、「人生全体を通しての充実感」や「深い意味を感じられる生き方」を目指すといえます。

なお、フラーリシングの向上は誰にでも実現可能です。フラーリシングを向上させるには、「PERMA(パーマ)」の要素をバランスよく上げることで、誰もが実現できることが学術的にもわかっています。

ここからは、「PERMA(パーマ)」について紹介します。

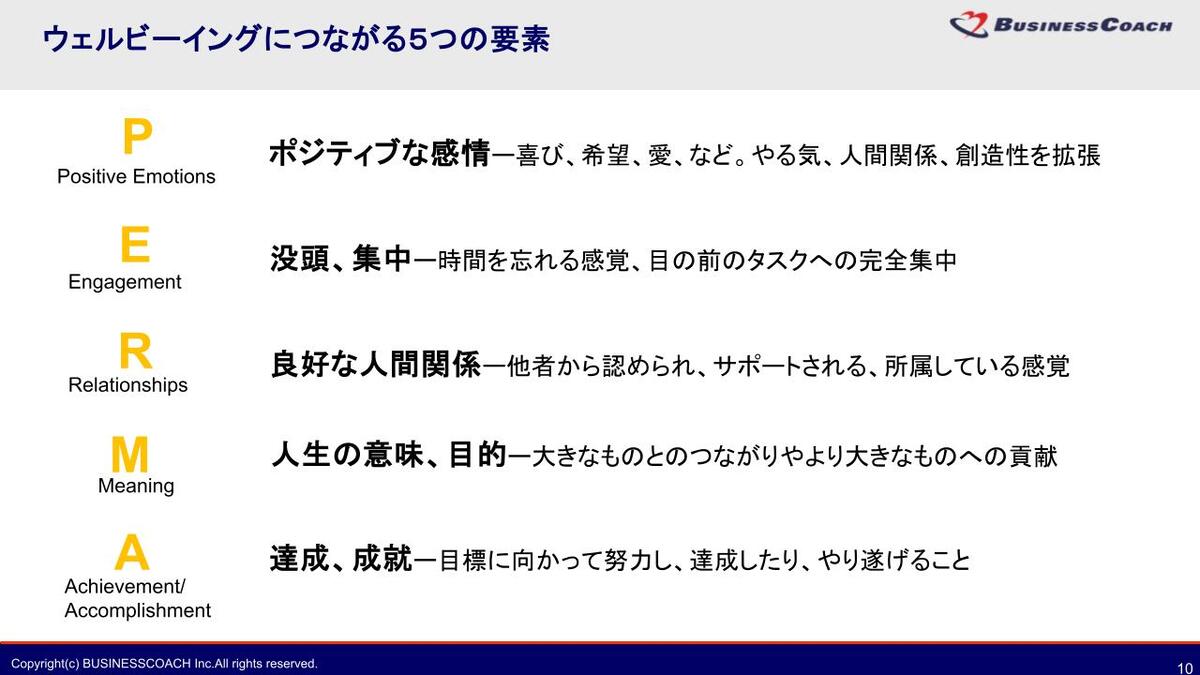

ウェルビーイングにつながる5つの要素「PERMA」

「PERMA」とは、ポジティブ心理学の生みの親であるマーティン・セリグマン氏により提唱された概念で、構成されている要素は下記の5つです。

最近では「PERMA」に「H(ヘルス)」を加えた「PERMA+H」という考え方が注目されています。

人が長い人生をより良く過ごすためには、PERMAに加えて、「栄養・睡眠・運動などの基本的な健康要素が欠かせない」という大前提を示す「+H」です。

「PERMA+H」というアプローチによって、「人は時間をかけてより良い方向へと変化していける」と考えられます。

従来のエンゲージメントサーベイの盲点とは

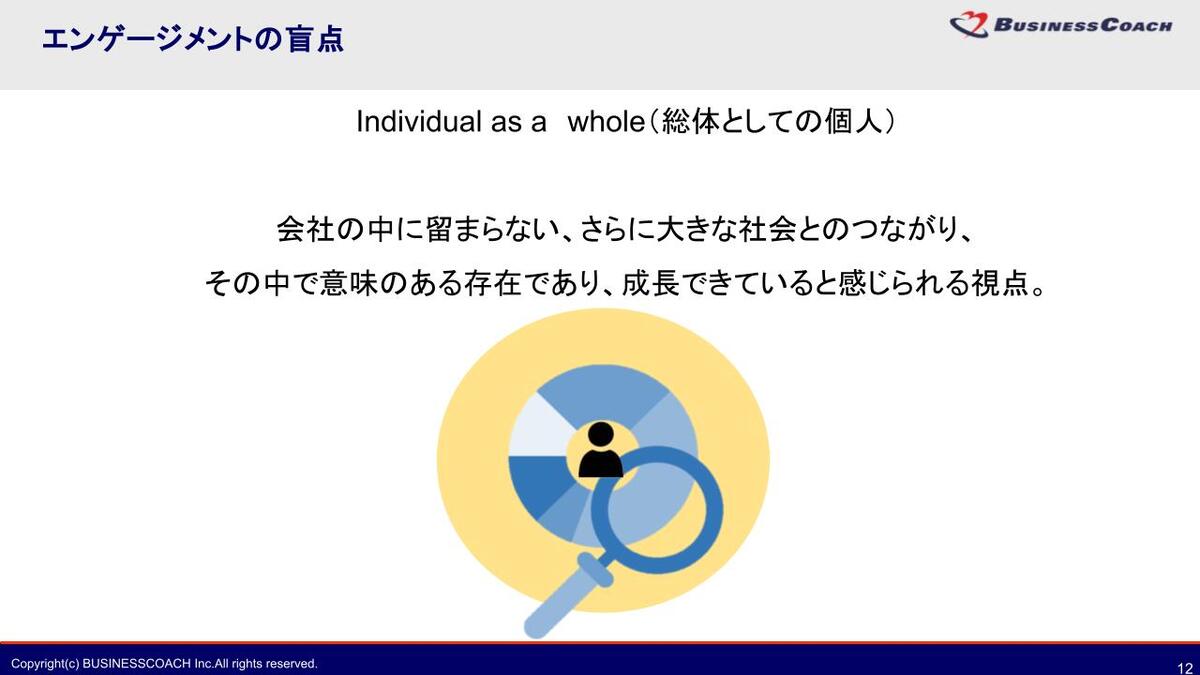

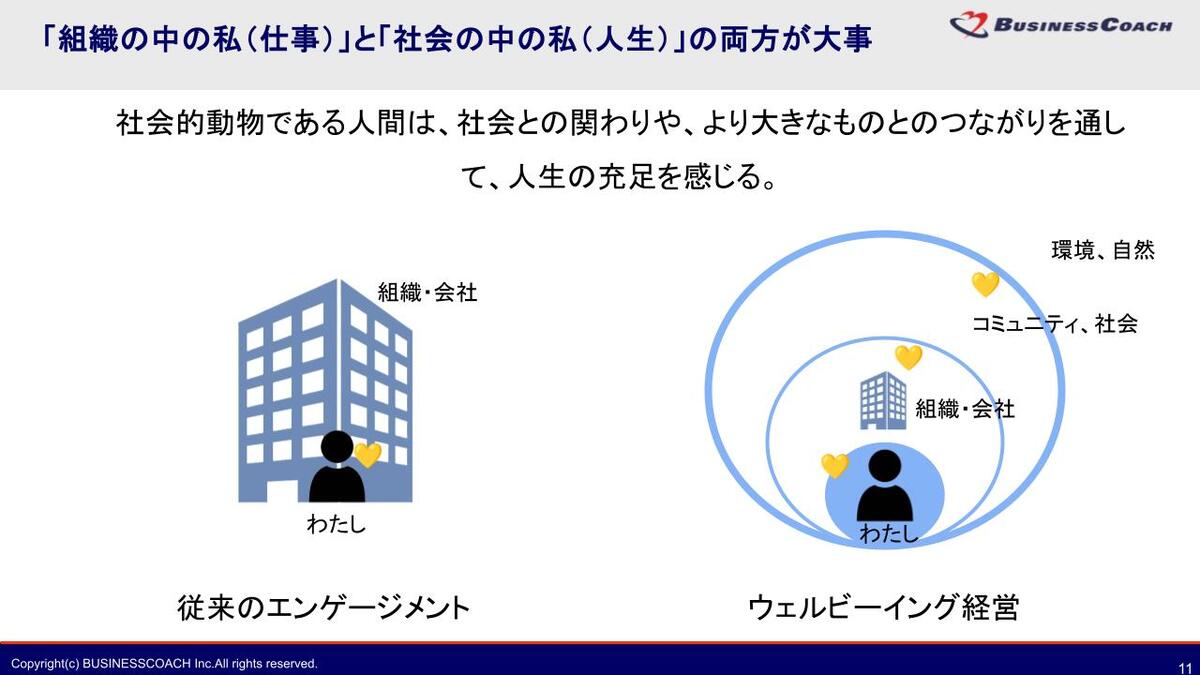

従来のエンゲージメントサーベイは、「個人」と「組織」の関係性において、個人を「組織の一員」という視点からとらえてきました。

一方、ウェルビーイング経営は、「個人」と「社会や自然を含む、より広い環境」との関係性に着目し、「総体としての個人(Individual as a whole)」としてとらえています。

図の左側のように、個人を会社の枠内だけでとらえるのではなく、「総体としての個人(Individual as a whole)」という視点が重要になります。

すなわち、「私は社会のなかで意味ある存在である」「この環境で自分は成長できている」と感じられることが、ウェルビーイングを実現するためには大切で、エンゲージメントサーベイにはなかった新たな視点といえるのです。

「ウェルビーイング経営」に関連するヒントと背景

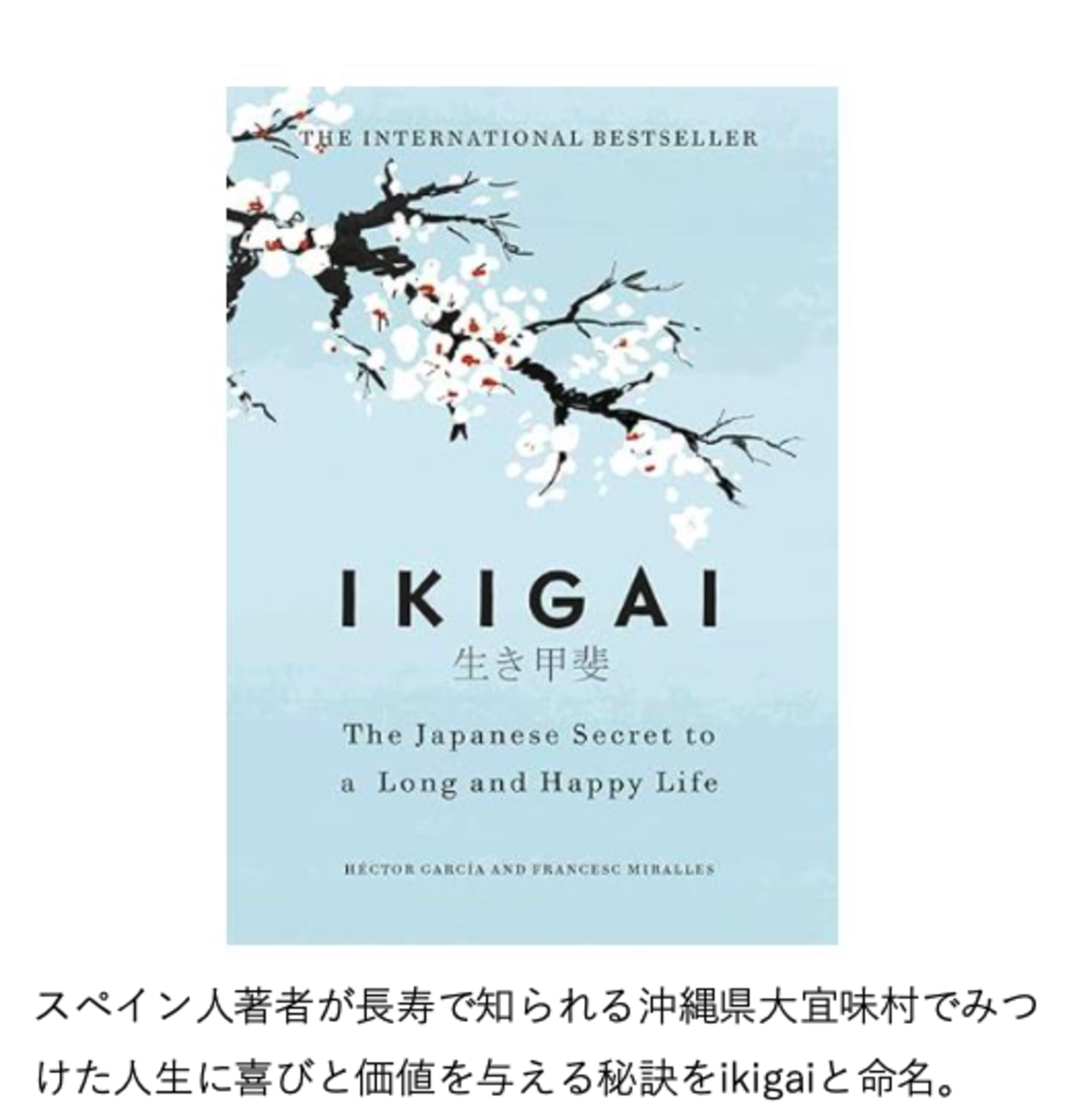

「IKIGAI」は、「ウェルビーイングのお手本として欧米(特にヨーロッパ)で評価されています。

ロンドンでもベストセラーになっている本書は、スペイン人著者が沖縄・大宜味村で人々の生活を研究し「なぜ高齢でも生き生きと暮らせるのか」を探ったものです。

食事・笑い・人間関係の豊かさが長寿と幸福の鍵とされ、沖縄の長寿文化が「ウェルビーイングな生き方」のお手本として評価されています。

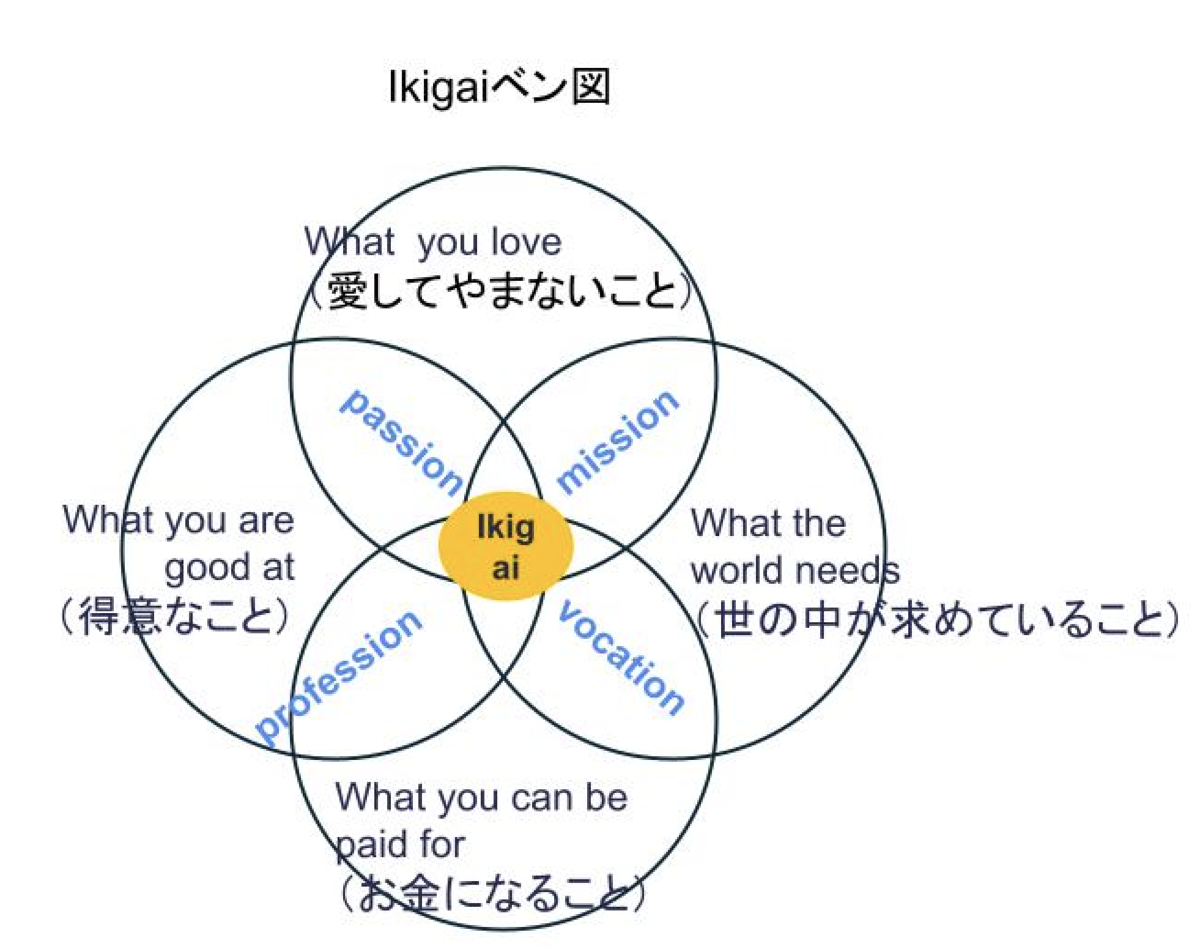

そして「生きがい」とは何かを考える際に役立つのが、4つの要素で構成されたIkigaiベン図です。

「Ikigaiベン図」の4つの要素

Ikigaiベン図とは、生きがいの重なりを構成する下記4つの要素を表すベン図です。

- 愛してやまないこと

- 得意なこと

- お金になること

- 世の中が求めていること

この円の重なりを見つけることが、生きがいにつながると考えられます。

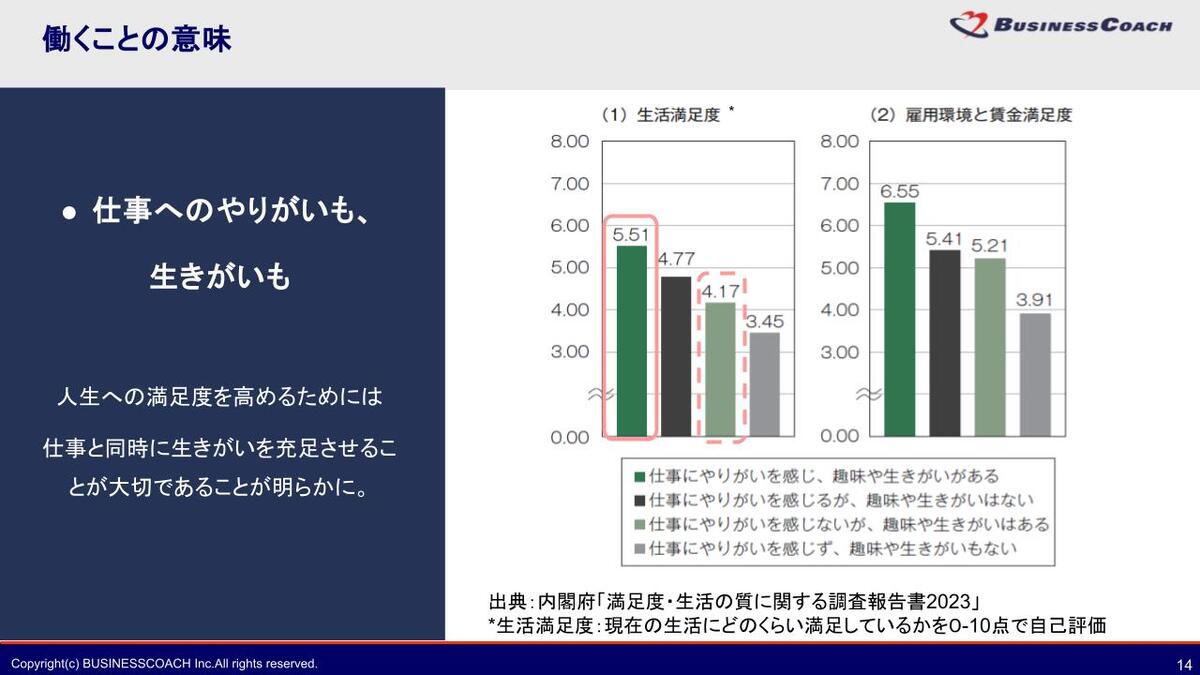

内閣府の調査が示す「やりがい」と「満足度」の関係

内閣府が毎年おこなっている調査では、仕事にやりがいを感じ生きがいもある人は、生活満足度が高い傾向であることがわかっています。

一方で、仕事にやりがいを感じない人は、たとえ生きがいがあっても生活満足度は低くなる傾向です。

このことから「仕事のやりがい」は、人生全体の満足度に深く影響していることがわかります。

ウェルビーイング経営では、従業員の個人的な価値観や「愛してやまないこと」を尊重し、社会とのつながりを重視することが大切です。従業員の仕事へのやりがいを支援することは、人生全体の満足度向上につながり、結果的に企業全体のパフォーマンス向上にも貢献するといえます。

次からは、ウェルビーイングを可視化するとどのようなことが起こるのか?を解説します。

ウェルビーイングの「可視化」がもたらす効果

「ウェルビーイングな状態を目指したいが、うまく実現できない」という「モヤモヤ感」を抱えている場合は、自分の心身の状態や満足度、ストレスレベルなどを「可視化」して現状を客観的に把握することが、改善の第一歩につながります。

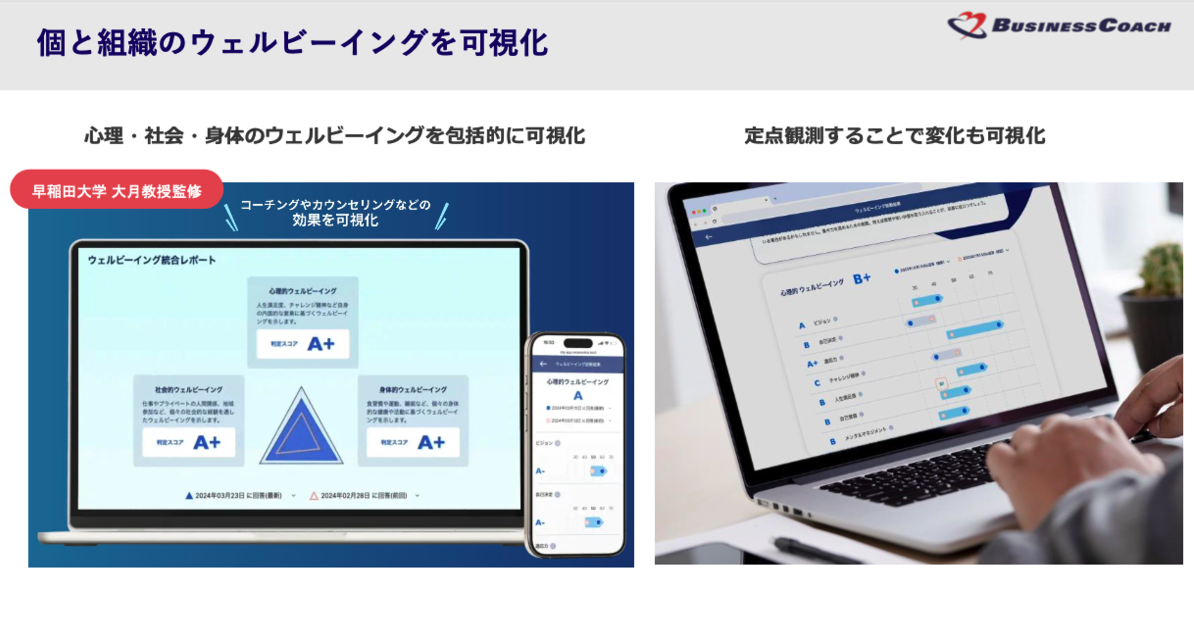

ここからは、ウェルビーイングを可視化できる「ウェルビーイング診断」の特徴と効果について紹介します。

「ウェルビーイング診断」の特徴

「ウェルビーイング診断」は、メタメンター株式会社が提供する「心理的、社会的、身体的」なウェルビーイングを可視化する診断ツールです。

約5分で診断が完了する手軽さでありながら、学術的な根拠に基づいた信頼性の高い診断結果を得られる点が特徴です。

ウェルビーイング診断では、従来のエンゲージメントサーベイよりも広範囲な因子(食習慣、睡眠習慣、人間関係、コミュニティ参加、人生満足度など)を評価できます。仕事以外での要素が、職場パフォーマンスに与える影響を把握できることで、一人ひとりに合ったサポートがしやすくなり、離職の防止や、組織全体のパフォーマンス向上も可能です。

偏差値で結果を表示し、自己認識を高める効果も期待できます。

「ウェルビーイング診断」活用事例

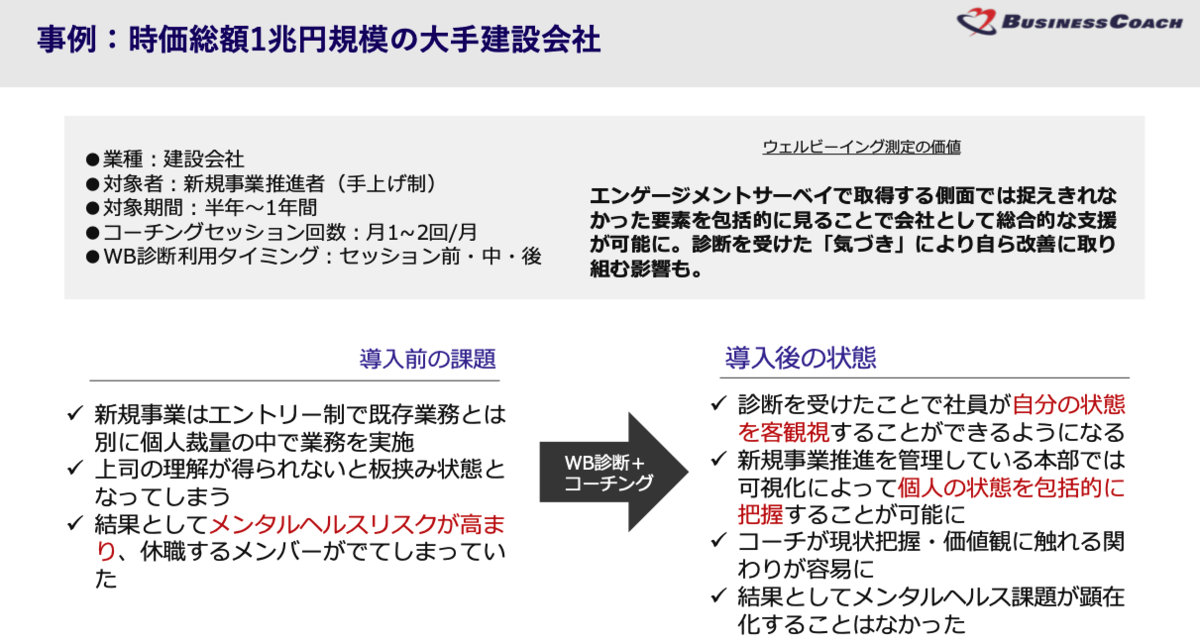

ここで、建設業の企業で「ウェルビーイング診断」を導入した事例を紹介します。

大手建設会社様では、新規事業に自発的に参加した社員が、既存業務との板挟みによりストレスを抱える状況が発生し、「ウェルビーイング診断」と「コーチング」を組み合わせて導入しました。

ウェルビーイング診断とコーチングとの併用により、確認できた効果は主に次のとおりです。

・メンタルリスクの低減

・自己認識の向上

・福利厚生の活用促進など

加えて、ウェルビーイング診断によって自分の状態を客観的に把握し、必要なサポートを自主的に求める行動変容が見られました。

従業員が「自身の状態を認識した」ことにより、会社が提供する福利厚生に目が向くようになり、結果的にメンタルリスクの低下につながった事例です。

このように、一見エンゲージメントが高く見える社員でも、休職や離職してしまうケースがあります。その背景には、組織や会社の枠内だけにとどまった視点ではとらえきれない、個人の課題や状態がある可能性が考えられます。

そこで重要になるのが、社員一人ひとりの「全体像」を俯瞰するウェルビーイングの視点です。こちらで紹介した「ウェルビーイング診断」は、下記からどなたでもご利用いただけるので、気軽にお試しください。

次からは「組織としてウェルビーイングをどう構築していくか」を紹介します。

組織のウェルビーイングを高める視点の変換

エンゲージメントが高い社員が離職する原因は「組織内の視点だけでは、個人の全体像をとらえきれないため」と考えられます。

社員の離職を防止するためには、個人の価値観や人生の満足度も含めて「その人全体」を俯瞰する、ウェルビーイングの視点が必要です。

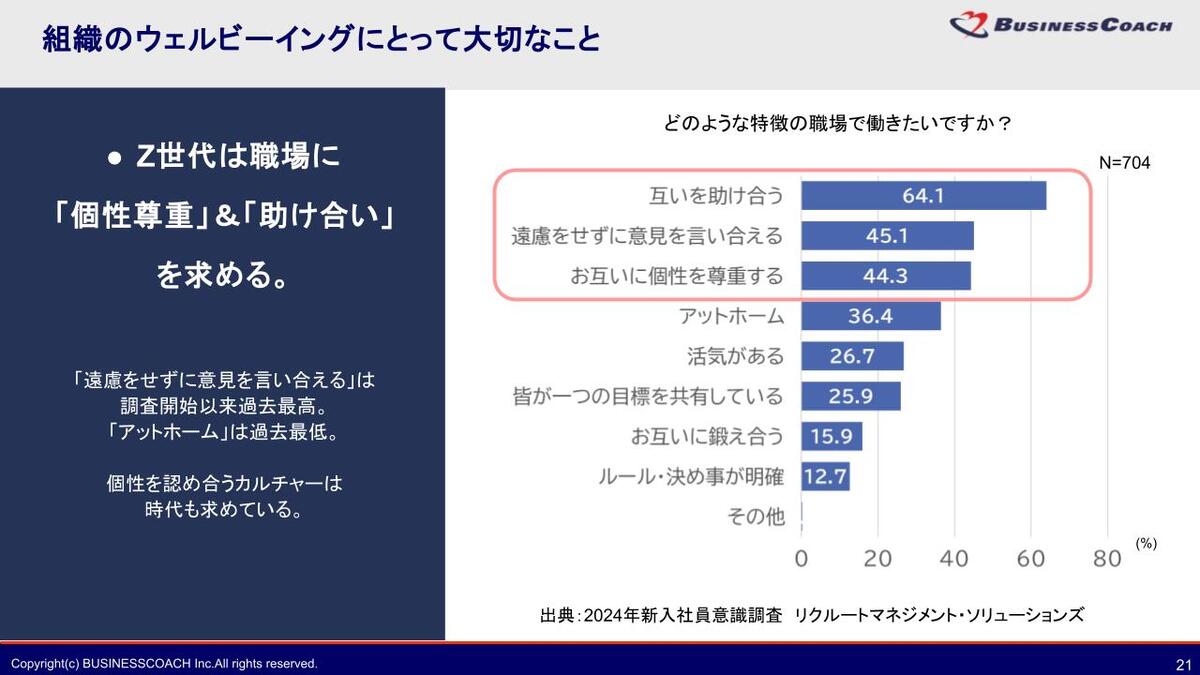

Z世代が求める職場像

リクルートマネジメントソリューションズが毎年新入社員を対象に実施している最新の意識調査では、最も重視されているのは「互いを助け合う職場」であり、次に「遠慮せずに意見を言える」「互いの個性や尊厳を尊重する」などが挙げられました。

ちなみに、「遠慮せずに意見を言える」は、過去10年間で一番高い数値を記録しています。

一方で「アットホームな職場」は評価が低下しており、過去最低でした。このことから居心地のよさよりも、相互理解と尊重のある関係性を重視する傾向が強いと予想されます。

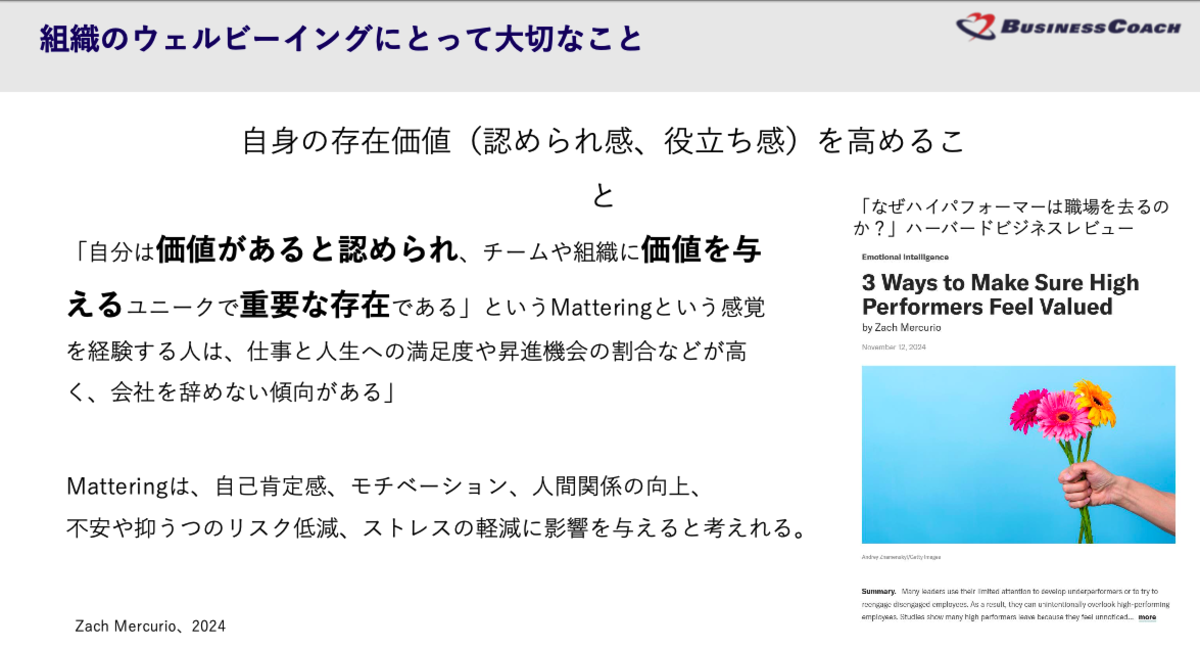

離職理由の多くは「貢献が認められないこと」

海外の論文では、約79%の社員が、「自分の成果や貢献が認められなかったこと」を離職理由に挙げています。

「自分は価値ある存在で、組織に貢献できている」と感じることが、満足度や定着率の向上につながるといえます。

つまり、 組織に必要なのは「存在価値を認め合うカルチャー」です。ただ評価制度を整えるのではなく、日常的に感謝・称賛・承認が伝わる風土が重要といえます。

一人ひとりの存在価値を正当に認める組織文化が、ウェルビーイングの基盤となり、離職防止につながります。

ウェルビーイングがもたらす組織への影響

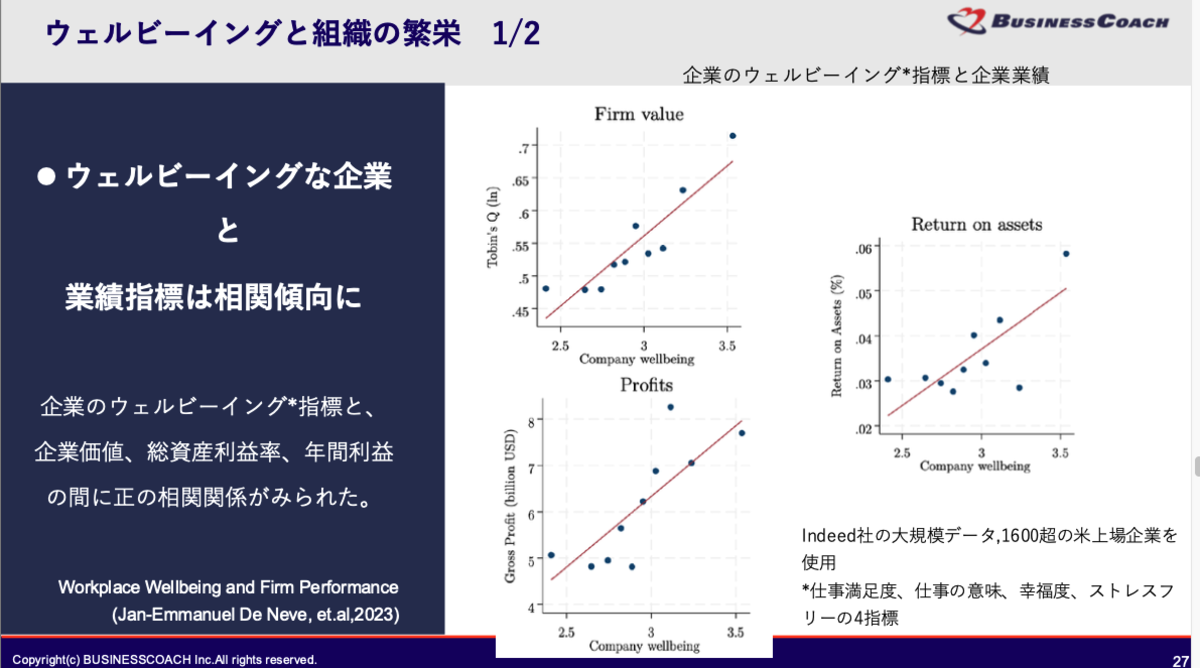

アメリカの1,600超の上場企業を対象とした研究では、企業全体のウェルビーイングが高いほど、主要な業績指標が高くなる相関関係があることが判明しました。

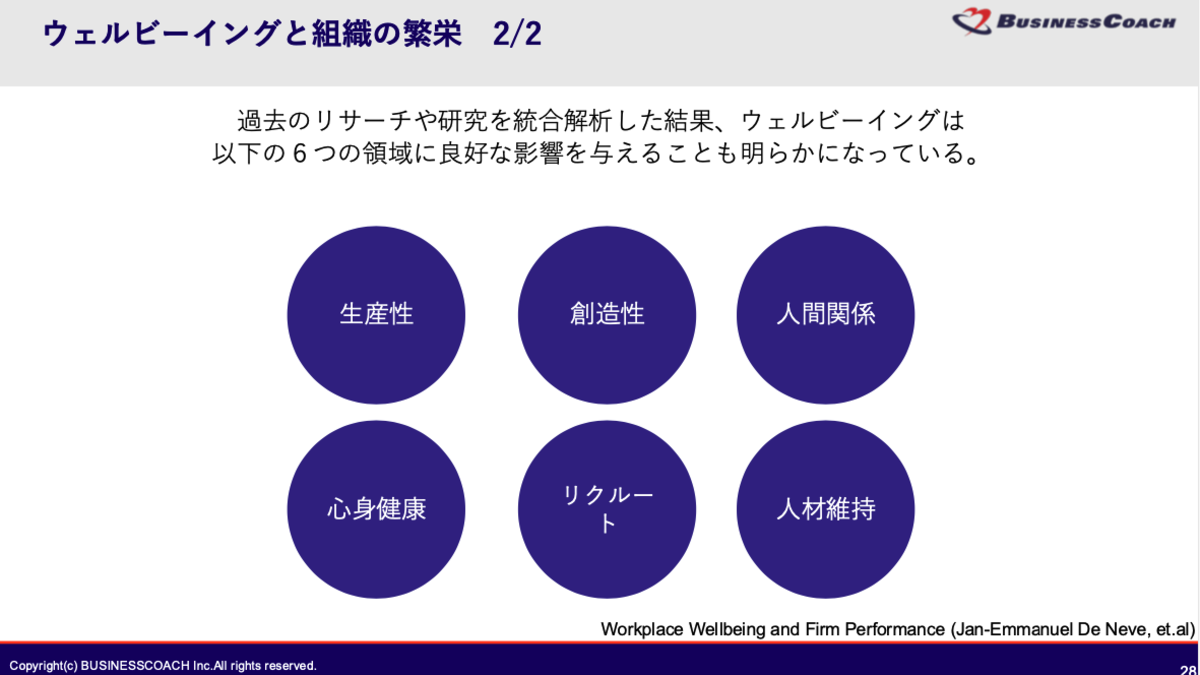

また過去のさまざまな研究で「企業がウェルビーイングを追求していくと、下記の6つの領域にも有効に働く」ことが明らかになっています。

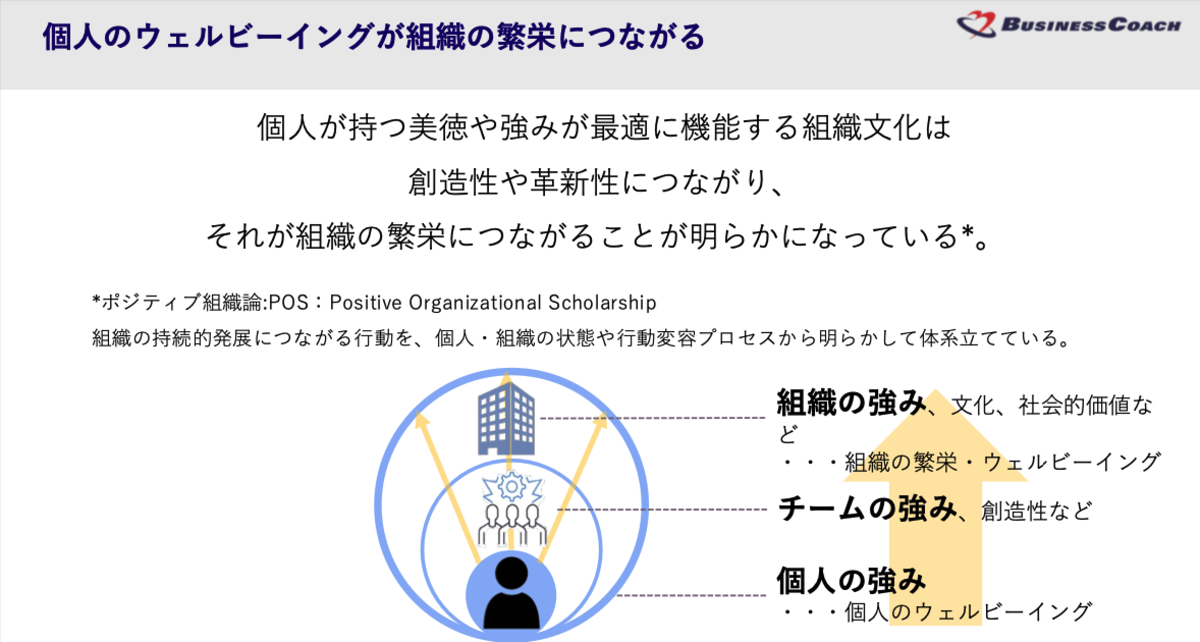

そして、近年のポジティブ心理学や組織行動論などの学術的研究によれば、社員個人の強みが最適に活かされる組織文化は、創造性や革新性を生み出し、結果として組織の繁栄につながることが判明しています。

「個人のウェルビーイングの積み重ねが、やがて組織の強みや社会的価値につながる」というのは、学術的にも支持されている考え方です。

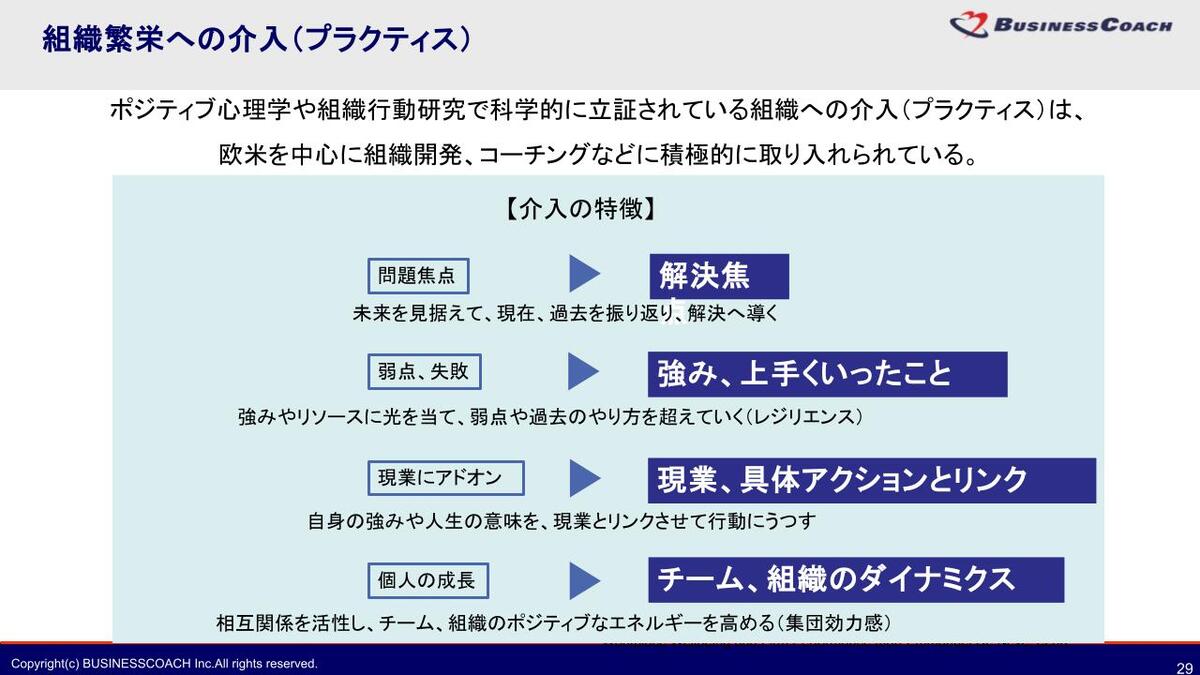

ウェルビーイングの組織への介入

特に欧米では、ポジティブ心理学や組織行動論をベースとした組織介入(組織開発・コーチング)が積極的に導入されており、下記の4つの特徴を持っています。

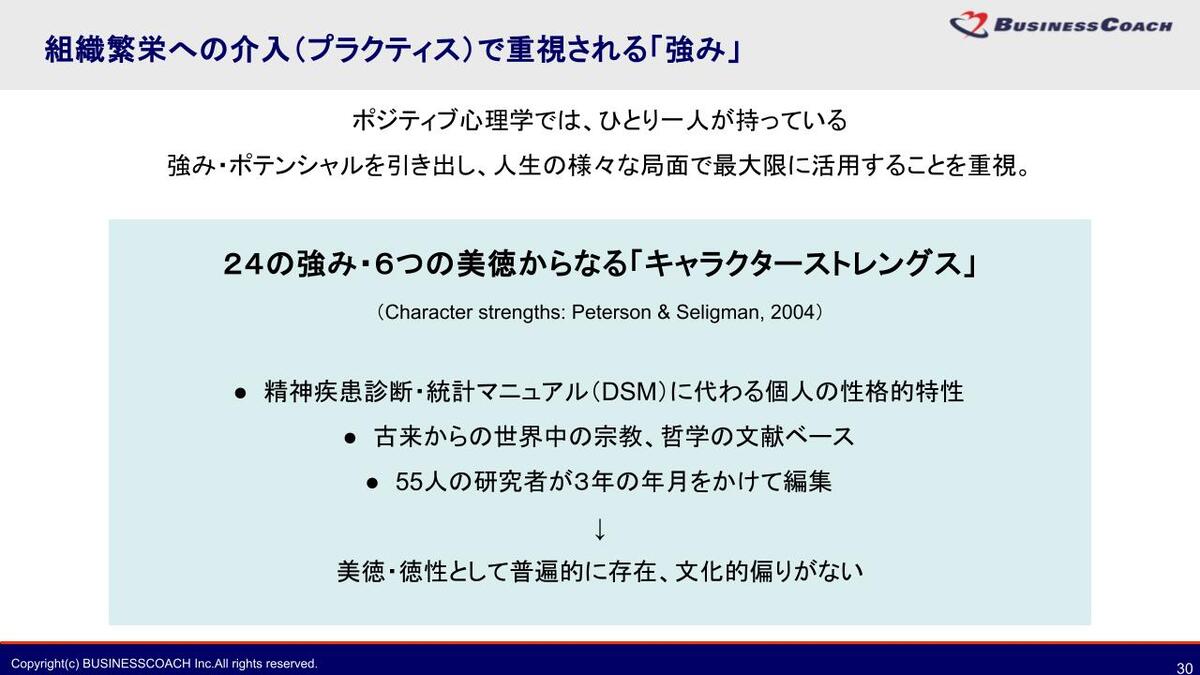

4つのなかで重視されているのは、強みです。ポジティブ心理学では、人が生まれ持つ「強み」を活かすことが、あらゆる人生の場面での幸福や成功に重要であるとされています。

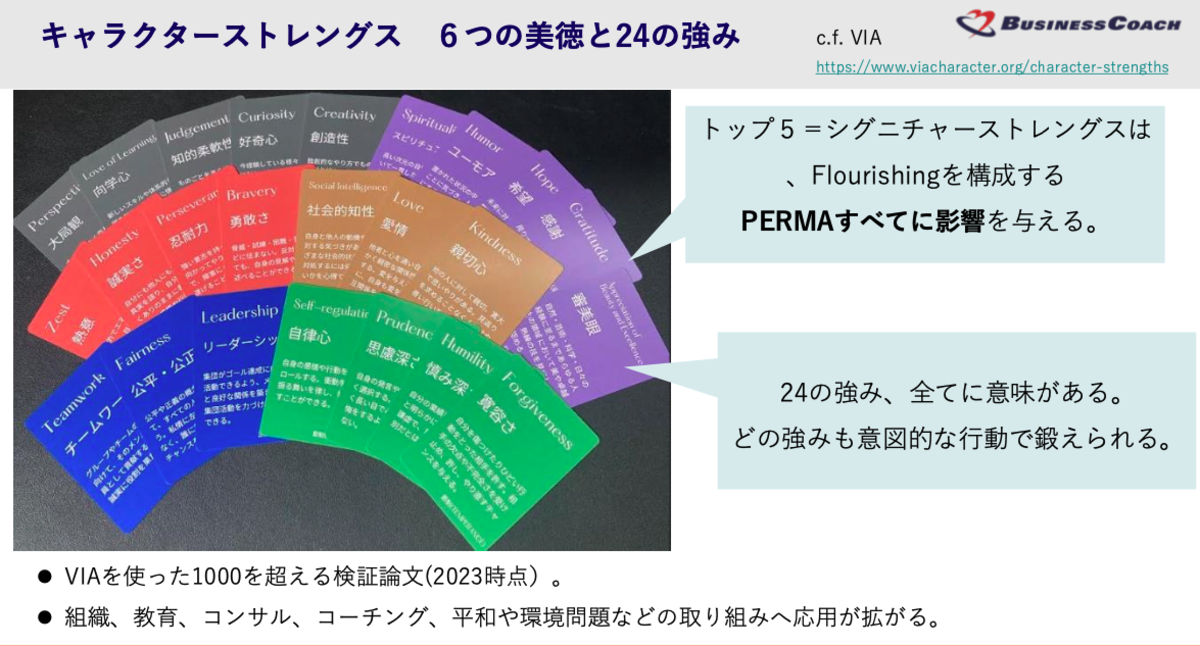

「24のキャラクターストレングス(6つの美徳から構成)」は、自分の強みを把握し活かすための、ポジティブ心理学における代表的なツールです。

「24の強み」は、宗教・哲学・文化の枠を超えた普遍的な人間の強みとして、世界中で共有できる特性です。病気や障がいを診断するものではなく、健康な人がどのようによりよく生きるかを測定・支援するツールとして開発されました。

ツールを活用して強みを明らかにすることで、個人の自信や活力を引き出し、組織内での活躍にもつながっていきます。

さらに自分の強みを知るためには、「VIAキャラクターストレングス」という診断ツールが有効です。インターネットで日本語でも利用可能です。

VIAキャラクターストレングス診断(VIA Character Strengths)を使うことで、自分の24の強みが順位づけされ、さらに「トップ5の強み」を把握できます。

なお、24すべての強みには人生のウェルビーイング向上に資する価値があるとされており、すべての強みは意図的な行動によって育てることが可能です。

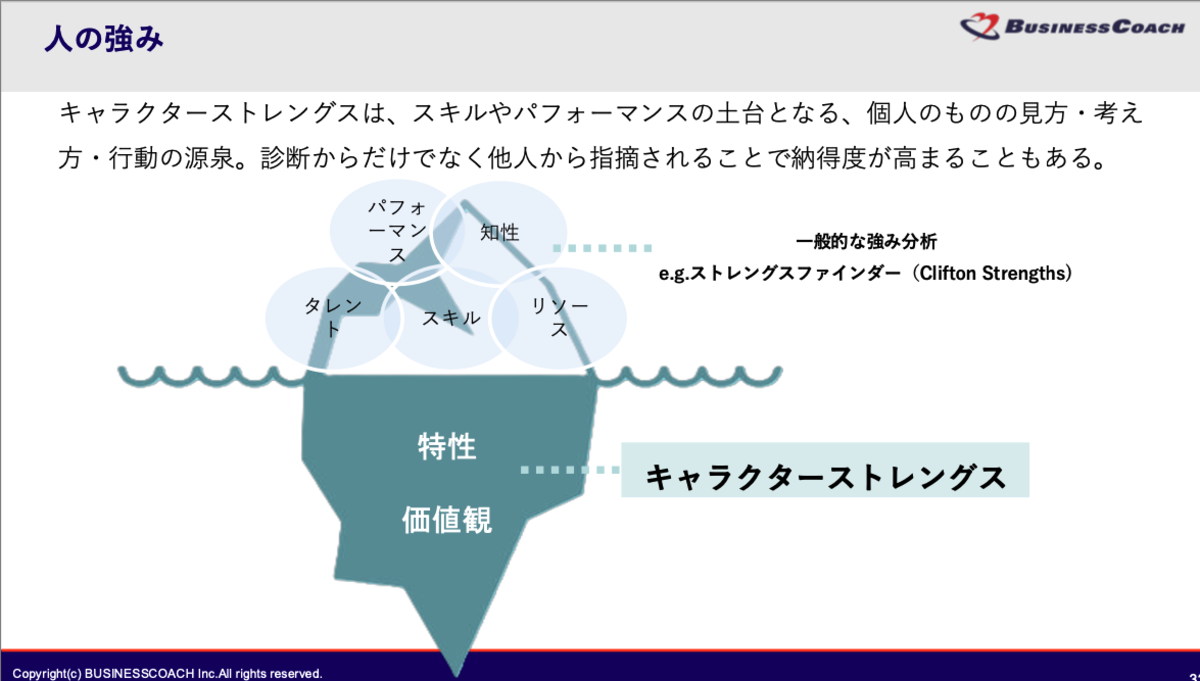

従来のストレングスファインダーは、スキルや才能など「見えている部分」(氷山の上)をとらえるツールです。一方で、キャラクターストレングスは価値観や性格など「内面的な特性」(氷山の下)に焦点を当てており、どちらも補完的に活用できます。

ここからは、診断ツールで把握した強みを活かした組織介入の実践例を紹介します。

強みベースの組織介入の一例

強みを活かした組織介入の実践は、多くの企業で繰り返しおこなわれ、強みベースの文化醸成に効果があることが示されています。

実証された効果として、中国のさまざまな企業を対象にリサーチし、まとめた論文があります。論文によると「他人の強みから学ぶ」「強みを成長させるのが好き」といったマインドセットを持つと、仕事のパフォーマンスやポジティブ感情が向上し、革新性や創造的な行動も高まることがわかりました。

また、リーダーが強みをベースとしたコーチングを受けると、チームにもポジティブな影響を与えることがわかっています。

リーダーが変容した際の、組織への影響は下記のとおりです。

さらに、強みに焦点を当てた面談は、従業員のパフォーマンスが36%向上する一方で、弱みに焦点を当てた面談はパフォーマンスが26%減少することもわかりました。

このことから個人の強みや価値観が尊重されることで、社員はポジティブに変化し、チームの連携や業務パフォーマンスも向上するといえます。

実践力を磨く!人事・管理職のためのウェルビーイングの実践

最後に、ビジネスコーチ株式会社、有限会社E.flat、株式会社メタメンター共同開催によるウェルビーイング経営の実践講座を紹介します。

本講座は、ウェルビーイングを「知っている」から「実践できる」へ変えるための対面集中プログラムです。ポジティブ心理学やコーチングに精通した講師が、全6回を通して、科学的根拠に基づいた知識と現場で使えるスキルを直接指導します。

▼対象の方

・組織内でウェルビーイング施策を推進したい人事・組織開発担当者

・部下の状態や関係性の質に課題を感じている管理職・チームリーダー

・1on1や対話の質を高め、支援的マネジメントを実践したい方

本講座は全6回を予定していて、組織におけるウェルビーイングの基本的理解と構造的アプローチや、強みや価値観に基づいた対話スキルが身につきます。

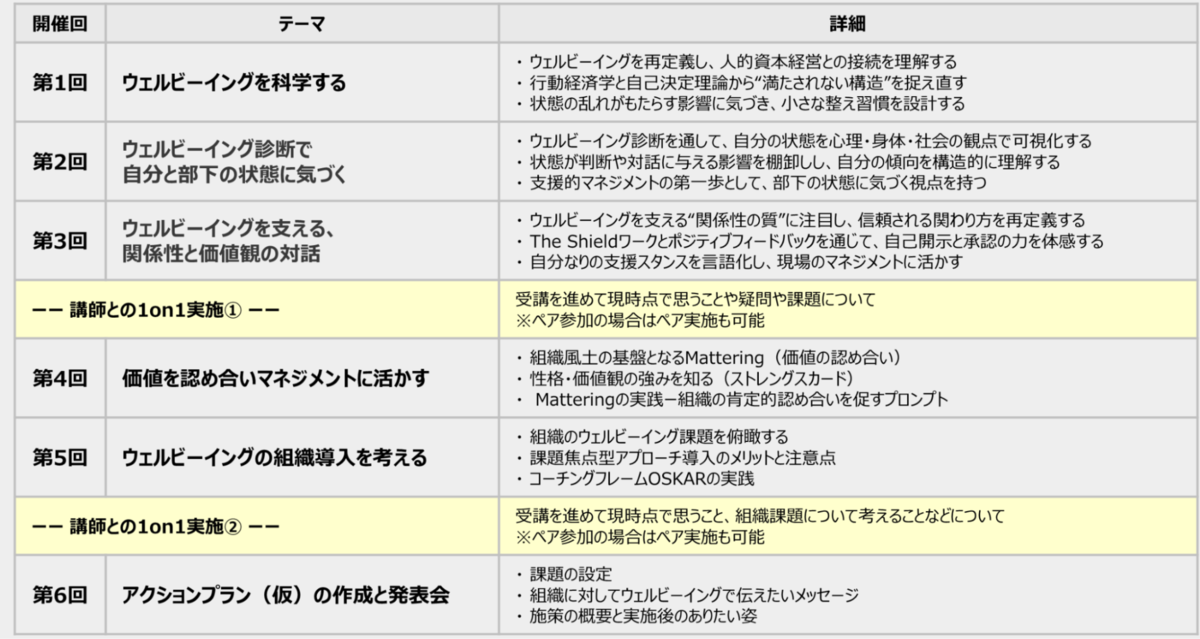

【講座内容】

講座の最後には、社内展開を想定したアウトプットができる機会を用意しているので、自分とチームの状態を可視化・言語化する力や、職場で小さく始めるアクションプラン(実施可能な内容)の設計ができる力が身につきます。

第3回終了後と第5回終了後に講師との1on1セッションがあるので、講座の内容をふまえた疑問・課題の整理や、職場での実践に向けたアドバイスなど、現場での実践までの支援が可能です。

第2回講座では「ウェルビーイング診断」の実施を通じて、自身の状態だけではなく部下の状態に気づく視点の話など、講座受講後にすぐ社内展開できる実践的な内容になっています。

【対面開催】人事・管理職のための『ウェルビーイング実践者養成講座』

まとめ:総体としての個人の強みを可視化し、一人ひとりの強みを高める文化を醸成しよう!

本プログラムを通じて最も大切にしていることは、個人を「総体的な強み」でとらえる視点を持つことです。

離職率の防止のためには、一人ひとりの存在価値や多様な強みを認め合う組織文化の醸成が大切です。社員の自発性や協働意欲を引き出すことで、結果的に企業の持続的成長へとつながります。意図的なポジティブアクションの積み重ねが、組織と人の未来をつくっていくといえるのです。

離職率の防止には「ウェルビーイングの可視化」も有効です。従業員を包括的に把握することで、メンタルヘルスなどの課題に気づきやすくなります。

株式会社メタメンターでは、心理的・社会的・身体的な要素を統合的に評価し、数値化する「ウェルビーイング診断」や個人やチームで活動しているコーチ向けに開発した日本初のクライアント管理ツール「MetaMentor CRM」を提供しています。

ウェルビーイングの実践に関して詳しく学びたい方に向けた「ウェルビーイング実践者養成講座」もございますので、ぜひ詳細をご確認ください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。