目次

人的資本経営とは、企業が持つ人材を「コスト」ではなく、「資本」としてとらえ、人材の価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営の考え方です。

2024年から施行された「人的資本可視化指針」により、企業には人的資本情報の開示が求められるようになりました。

企業のイメージやステークホルダーからの信頼にも影響するため、従業員の幸福度やエンゲージメントなど、従来は定量化が難しかった要素を数値化し、開示することが企業に求められています。

本記事では、人的資本経営が注目されるようになった背景をはじめ、メリットや導入ステップ・人的資本経営の成功に欠かせないポイントなどを網羅的に紹介します。

投資家や求職者に対して企業の魅力や価値を効果的に伝えるためには、「人材を大切にしている=従業員が幸福である」というアピールは大切です。

株式会社メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」は、従業員の幸福度を定量的に測定して可視化できるので、人的資本情報の裏付けデータとして利用できます。

Well-beingと行動分析学を研究されている早稲田大学人間科学学術院 大月教授(臨床心理士・公認心理士)に監修いただき、信頼性も高い「ウェルビーイング」診断は、下記のバナーから無料で気軽にお試しください。

人的資本経営とは人材投資で企業価値を高める経営

人的資本経営の定義は、下記のとおりです。

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。

引用:人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~ (METI/経済産業省)

人的資本経営は、企業にとっての人材を「労働力」としてみるのではなく、組織の成長を支える「戦略的資源」と考える点が特徴です。

人的資本経営と従来の経営手法の違い

人的資本経営と従来の経営手法の違いは、大きく人材を「資源」とみるか「資本」とみるかという点です。

従来の経営では、人材は「人的資源」とされ、主に「既存のものを活用・消費する」という視点でとらえていました。

一方人的資本経営での人材は、「教育や研修・日々の業務を通じて成長し、企業の価値創造に貢献する存在であり資本である」ととらえています。

さらに詳しく違いを知りたい方は、伊藤レポートをもとに違いをまとめた下表をご覧ください。

【人的資本経営と従来の経営手法の違い】

| 項目 | 人的資本 | 人的資源 |

|---|---|---|

| 基本的なとらえ方 | 成長を通じて価値を創造する視点 | 既存のリソースを活用・消費する視点 |

| マネジメントの方向性 | 成長や能力開発を通じた価値創造を目指す | 効率的な使用・消費の管理 |

| 人材にかける費用 | 投資(将来的なリターンを期待するものとしての扱い) | コスト(消費されるものとしての扱い) |

| 対象範囲 | 現在所属する人材に加え、外部からの採用・登用も含む | 現在所属している人材のみ |

| 価値の創出方法 | 教育・研修や業務を通じて人材を成長させ、価値を創出する | 人材の現状の能力を最大限に活用する |

| 事業環境への対応 | 長期的な成長と持続可能性を重視 | 短期的な運用最適化 |

参考:持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート|令和2年9月 経済産業省

人的資本経営は、人材を企業成長の中核に据え、持続的な価値創造を実現するための大切な考え方として注目されています。

人的資本経営が注目される4つの背景

人的資本経営が注目されている背景には、主に下記の4つがあります。

背景を理解すると、人的資本経営の価値や取り組み方がイメージしやすくなりますので、さっそくみていきましょう。

背景1.多様な働き方への対応

働き方の多様化が進み、従業員はより働きがいのある職場を求めて転職を繰り返す傾向があり、企業は多様な価値観を持つ人材の活用を求められています。

多様な人材が持つ視点やアイデアは、企業の創造性を高め、イノベーションの促進が期待できます。

従業員の価値観やライフスタイルが多様化する中で、柔軟な働き方の実現は優秀な人材の確保・定着につながり、企業の競争力維持にも欠かせません。

背景2.投資家からの要請

投資家が企業の将来性を判断する際の注目点が、有形資産から人的資本を含む無形資産へと移りつつあることも、人的資本経営が注目されている大きな要因の一つです。

そのため多くの投資家が「人材に関する経営戦略」についての説明を、経営者に求めるようになっています。

また、ESG投資(※)やサステナビリティ経営(※)への関心が高まっている点も人的資本経営への関心の高まりを後押ししています。

※ESG投資とは

財務的な要素に加えて、非財務的な要素であるESG(環境、社会、ガバナンス)

を考慮する投資のことを、ESG投資という。

※サステナビリティ経営とは

社会の持続可能性(サステナビリティ)に貢献する企業の経営に取り組むこと

引用:サステナビリティ経営とは | 東京サステナブルNavi

人的資本は、ESG投資のなかのSocial(社会)に含まれており、企業の将来的な収益力や成長性を左右する重要な要素として投資家へのアピールポイントになり得ます。

また米国では、S&P500企業の市場価値の約87%を無形資産が占めており、日本でもこの動向への対応が求められている点も背景の一つです。

背景3.デジタル化とイノベーション

デジタル化や人工知能(AI)の技術が急速に進む現代、多くの定型業務の自動化などで人の役割が「作業」から「価値創造」へと大きく変化している点も、人的経営が注目される背景の一つです。

デジタル化は、産業全体の仕組みや働き方を大きく変えるきっかけとなり、企業にはデジタル化に対応する新しい取り組みや変革が求められています。

企業が継続的に成長し、イノベーションを生み出し続けるためには、従業員一人ひとりの個性や能力を最大限に引き出すことが不可欠です。

つまり企業がさらなる付加価値を生み出すには、「人」を中心に据えた経営改革が求められているといえます。

従業員の能力を引き出す手段の一つとして「対話型組織開発」というアプローチがあります。詳細を下記の記事で解説しているので、組織内の活性化でイノベーションを促進したい方は、ぜひチェックしてみてください。

【経営者・人事向け】対話型組織開発でイノベーションを実現

対話型組織開発の理論と実践方法を経営者・人事担当者向けに解説。コミュニケーション改善でイノベーションを促進。心理的安全性の確保や成功事例を紹介し、組織改革をサポートします。今すぐ実践を始めましょう。

記事掲載日:2024年11月24日

背景4.人的資本に関する情報開示の義務化

2024年4月1日から施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、2023年3月期以降に作成される有価証券報告書において「人的資本に関する戦略と指標および目標の開示が義務付けられた点」が、人的資本経営がますます注目されるようになった背景の一つです。

対象となるのは上場企業約4,000社で、具体的には企業の人材育成や職場環境の整備、多様性(例: 女性管理職比率や男性の育児休業取得率)に関する情報を公開することが求められています。

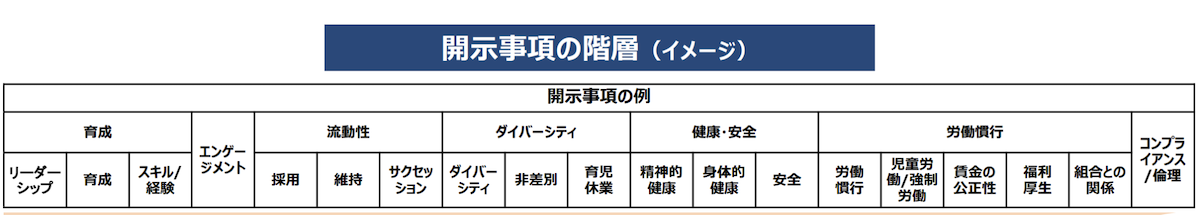

情報開示についての詳細は、企業が人的資本の価値を測定し、報告するためのフレームワークに則っておこないます。

フレームワークである「人的資本可視化指針」については、次の章で解説しますので、ぜひ読み進めてみてください。

人的資本経営を支える「人的資本可視化指針」の概要

「人的資本可視化指針」とは、企業が人的資本を適切に評価し、情報開示を進めるためのガイドラインで、2022年に内閣官房の非財務情報可視化研究会から公表されました。

人的資本可視化指針には、人的資本経営を効果的に推進するための具体的な枠組みが提供されています。人的資本に関する情報をどのように公開すべきかに焦点を当て、既存の基準やガイドラインを整理した指針です。

「人材版伊藤レポート」の3つの視点と連携することで、人的資本管理と情報開示の相乗効果を目指します。

【人材戦略における3つの視点】

1.経営戦略と連動しているか

2.目指すべきビジネスモデルや経営戦略と現時点での人材や人材戦略との間のギャップを把握できているか

3.人材戦略が実行されるプロセスのなかで、組織や個人の行動変容を促し、企業文化として定着しているか

参考:持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート|令和2年9月 経済産業省

自社の業種やビジネスモデル、戦略に合わせて積極的に活用しましょう。

企業に求められる開示請求の内容

「人的資本可視化指針」に基づき、企業が投資家やアナリスト・専門家に向けて開示する内容を下記にまとめました。

| 目標の設定と開示の整合性 | 企業が中期経営計画の目標年度に合わせて財務目標と非財務目標を統合して開示することで、投資家にとっての評価がしやすくなる |

|---|---|

| 価値創造との関連性 | 人的資本が企業価値創造にどのように寄与しているかを具体的に示す |

| 人的資本への投資内容の明示 | 人的資本にどのような投資を行い、その詳細や成果がどうであるかを示す |

| 現在の姿と理想像のギャップと対応 | 現状(As is)と目指すべき姿(To be)の間にあるギャップをどう埋めるかを開示し、計画の具体性を伝える |

| 具体的な数値と詳細なデータの開示 | 「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」などを割合だけでなく、管理職人数、育休取得日数、平均賃金など具体的なデータを公開する |

このような開示内容を通じて、企業は人的資本を活用した経営戦略の有効性を投資家や社会に伝えるとともに、情報の透明性を高めて信頼を築き、持続的な成長を目指すことが求められています。

人的資本可視化指針を活用した好事例

ここで、金融庁が人的資本可視化指針を活用した好事例として取り上げた事例から1つ紹介します。

株式会社NTTデータグループ(発表当時の社名は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)は、人的資本開示を進めるにあたり、指針を活用して下記のような取り組みを行い、効果的に推進しました。

1. 中期経営計画と人材戦略のストーリー化

開示府令の改正を契機に、中期経営計画と人材戦略を統一したストーリーとして整理し、社内外にわかりやすく伝える工夫をおこなった

2. 連結グループ情報の取り込みに関する議論

人材育成方針や社内環境整備方針において、どこまで連結グループの情報を取り入れるかを慎重に議論し、全体で一貫性のある開示を目指した

3. トップダウンとボトムアップの両面からのアプローチ

コーポレート部門担当の副社長をトップとする体制を構築し、トップダウンの指示と現場レベルの意見を融合する形で全社的な議論を展開した

4. グローバル視点と現実的な対応の両立

人材戦略について、グローバル視点を踏まえたグループ全体の方針を示す一方、定量的な情報は単体のデータを活用する形で、現時点で可能な最大限の開示を実施した

5. 既存の取り組みを活用

新たに方針を作成するのではなく、従来から実施していた人材育成方針や社内環境整備の取り組みをもとに、具体的な内容を記載した

また、工夫した点は下記のとおりです。

・他社の人的資本開示を参考にすることで、自社の開示レベルを再確認した

・統合レポートでは、有価証券報告書の人的資本情報をもとに、社員インタビューを取り入れるなど、ストーリー性のある伝え方で人材戦略をより効果的に発信した

指針を活用しながら既存の取り組みを生かし、全社的な議論と連携で取り組みを推進した姿勢は、企業が人的資本経営を実践する際の模範となる事例といえます。

なお、人的資本経営に取り組む企業の事例は下記の記事でも紹介しているので、併せてご覧ください。

事例から学ぶ!人的資本経営|導入から開示ポイントまで解説

健康経営®の導入でお困りの経営層や人事担当者へ向けて、持続可能な経営を実現するための人的資本経営の基本や導入ステップ、成功事例を紹介します。

最終更新日:2024年12月26日

人的資本経営を実施する4つのメリット

人的資本経営のメリットは、下記のとおりです。

人的資本経営が企業にどのような成果をもたらすのか、みていきましょう。

メリット1.企業価値の向上

人的資本経営の導入で、企業価値を大きく向上させることが可能です。

人的資本に適切な投資をおこなうと、収益性や市場競争力が強化され、長期的な成長が期待できます。下記は、企業価値向上の一例です。

【企業価値向上の例】

| 投資家からの評価向上 | 人的資本への投資状況の可視化で、投資家から高い評価を得られる |

|---|---|

| M&Aにおける評価額の上昇 | 企業買収の際に、人的資本が企業価値に大きく貢献するため、評価額が上昇する可能性がある |

| ブランドイメージの向上 | 人材を大切にする企業として、社会的な評価が高まり、ブランドイメージが向上する |

人的資本経営は企業の持続可能な成長を支える基盤となり、さらなる価値創造の原動力となります。

メリット2.従業員のエンゲージメント向上

人的資本経営の2つ目のメリットは、従業員の成長を支援し、働きがいのある職場環境を提供するため、従業員のエンゲージメント(愛着心や向上意欲)の向上が期待できる点です。

従業員は、「自らが組織の成長に貢献している」と実感することで、仕事への満足度やモチベーションが向上します。従業員のエンゲージメントが向上すると期待できる効果の例は、下記のとおりです。

【従業員のエンゲージメント向上で期待できる効果の例】

| モチベーション向上 | 従業員のキャリア開発の支援や自律的な働き方を促すことで、仕事に対する積極的な姿勢が醸成され、日々の業務へのモチベーションが向上する |

|---|---|

| 生産性の向上 | 自らの目標と組織の目標を一体化してとらえやすくなるため、業務に対する集中力が向上し、結果として生産性が向上する |

| 離職率の低下 | ・働きがいを感じ、企業への帰属意識が高まった従業員は、長期的にその企業で働き続けたいと考えるようになる ・その結果離職率が低下し、採用や研修コストの削減にもつながる |

| 組織全体の活性化 | ・従業員間のコミュニケーションが活性化し、相互に協力しやすい環境が生まれる ・ポジティブな職場文化が醸成され、新しい挑戦への意欲が組織全体で高まる |

従業員エンゲージメントを高める方法については、下記の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。

従業員エンゲージメントを高める方法とは?メリットと取り組み事例を解説

従業員エンゲージメントは、企業の業績や従業員の定着率などに影響を与えます。自社の従業員エンゲージメントを高めるには、課題に合った取り組みを行うこと、ウェルビーイング診断を活用した現状把握や施策の評価を行うことが重要です。

記事掲載日:2024年4月30日

メリット3.優秀な人材の獲得と定着

人的資本経営を実践している企業は、求職者にとって魅力的な職場となり、優秀な人材の獲得と定着につながる点もメリットの一つです。

例えば下記のような取り組みが挙げられます。

【優秀な人材の獲得と定着のための施策例】

| 多様性の推進 | ・性別・年齢・国籍・性的指向・障がいなど、幅広いバックグラウンドを持つ人材を採用し、チームに新たな視点やアイデアを取り入れる ・ハラスメント防止やダイバーシティ研修の実施 |

|---|---|

| 柔軟な働き方の導入 | ・リモートワークやフレックスタイム制を導入し、ライフスタイルに合わせた働き方を選べるようにする ・仕事と私生活のバランスが保てるような制度や文化を構築する |

| 明確なキャリア支援策 | ・研修制度や資格取得支援など、従業員のスキルアップを支援する ・従業員が達成したい目標を明確化し、定期的な評価やフィードバックを実施する |

| 長期的に働きたいと感じる環境づくり | ・業績や貢献度を正確に評価し、報酬や昇進に反映する ・企業のミッションや価値観を従業員と共有し、自身の役割の重要性を認識できるようにする |

従業員一人ひとりの価値を最大化し、持続可能な成長を実現する基盤を築くのがポイントです。

メリット4.持続可能な経営基盤の構築

人的資本を活用した経営は「短期的な利益追求」ではなく、「長期的な視点での持続可能な成長」を目指します。

従業員のスキル開発や組織の柔軟性を向上させる取り組みにより「変化の激しい市場環境にも対応できる企業体質」を構築できる点も、人的資本経営のメリットの一つです。

人的資本への投資は、イノベーションの創出や業務効率化を促進し、結果的に経営基盤の強化につながります。

人的資本経営を実践するための4ステップ

本章では、人的資本経営を実践するためのステップを下記の4つに分けて紹介します。

自社に人的資本経営を取り入れる際の、具体的な手順を描くヒントとしてご覧ください。

ステップ1.経営理念と連動させた現状分析と課題の特定

人的資本経営を始める第一歩は、自社の現状を正確に把握し、改善すべき点を明確にすることです。

同時に自社の経営理念と連動し、分析の方向性がぶれないようにする点が重要です。

自社の経営理念を基盤に据えることで、人的資本経営が短期的な施策に留まらず、企業全体の方向性に統一感を持たせられます。

ステップ2.必要なデータの可視化

次に人的資本に関するデータを収集し、可視化します。

スキルマトリクスや離職率、エンゲージメントスコアなどの指標を整理し、経営に活用できる状態にするのがおすすめです。具体的な可視化の例は下記のとおりです。

【データの可視化の例】

・離職率・従業員満足度・1人当たりの生産性など、測定可能な指標を明確化する

・リアルタイムでデータを確認できるダッシュボードを活用し、可視化された情報を管理層と共有する

・従業員情報を人事管理ツールなどで統合し、必要な情報を迅速にアクセスできる状態にする

現状の課題が把握しやすくなるだけでなく、データに基づいた的確な意思決定を推進します。

ステップ3.戦略の策定と実行

現状分析とデータの可視化を経たら、具体的な戦略を策定し実行に移します。

ここで重要なのは、戦略が従業員と企業の双方に利益をもたらす内容であることです。

下記のような取り組み例があります。

【策定と実行の例】

・短期目標(半年〜1年)と長期目標(3〜5年)を設定し、従業員に共有し、社内コーチング(※)などで目標達成に向けた具体的なアクションプランを作成する

・スキルアップ研修の提供、働き方改革の実施、多様性推進プログラムの導入など具体的な施策の計画を打ち出す

・戦略の内容と目的を従業員に明確に伝え、協力を得るための説明会や定期的なフィードバックセッションを実施する

・経営層が人的資本経営の重要性を発信し、全社的な取り組みとして推進する

戦略実行に際しては、計画と現場の状況にギャップがないかを随時確認するのがポイントです。

人的資本経営と社内コーチングの関係性や導入方法などについて、下記の記事で解説しているので、併せてチェックしてみてください。

人的資本経営をコーチングで促進!透明性と信頼を高めるポイントを解説

人的資本の開示がコーチングとどのように連携し、組織の信頼と成長を促進するかを具体的な企業例を交えて解説します。

最終更新日:2024年12月26日

ステップ4.継続的なモニタリングと改善

人的資本経営は一度実行すれば終わりではなく、継続的にモニタリングし、必要に応じて改善をおこなうことが大切です。人的資本経営の効果を持続させ、企業価値をさらに向上させていきましょう。

継続的なモニタリングと改善の例は下記のとおりです。

【継続的なモニタリングと改善の取り組み例】

・定期的にデータを分析し、戦略の効果を測定する

・従業員からのフィードバックを収集し、改善に活かす

・社会の変化や競合企業の動向をとらえ、戦略を適宜見直す

改善の積み重ねで人的資本経営は進化し続け、企業が市場環境や従業員のニーズの変化に適応できるようになります。

人的資本経営の成功に欠かせない3つのポイント

人的資本経営の成功に欠かせない主なポイントは次の3つです。

なかでも、従業員のパフォーマンスに大きく影響するウェルビーイングに関しては、押さえておきたいポイントです。詳しくみていきましょう。

ポイント1.人材への投資効果を数値化する

人的資本経営における人材への投資はコストではなく、企業の成長を加速させるためのものであり、効果を最大化するには数値化が不可欠です。そこで、下記のように数値化するのがおすすめです。

【投資効果の数値化】

| KPIの設定と追跡 | 人材への投資に関連するKPI(離職率、エンゲージメントスコア、1人当たりの売上など)を設定し、定期的に測定することで投資効果を可視化する |

|---|---|

| ROI(投資収益率)の算出 | スキルアップ研修や福利厚生の導入が売上や業務効率にどの程度影響を与えたかを分析し、具体的な数字で示す |

| ベンチマークとの比較 | 同業他社や業界標準と比較し、自社の取り組みの成果を客観的に評価する |

AIやビッグデータの活用など新たなテクノロジーを取り入れると、より精度の高い分析が可能になり、人材戦略はますます高度化が推進されると予想されます。

ポイント2.従業員のウェルビーイングを重視する

ウェルビーイングとは、「心理的、社会的、身体的に満たされた状態」を表す概念で、従業員エンゲージメントの上位概念です。

従業員の心身の健康と職場での幸福感を高めることは、人的資本経営の基盤であり、ウェルビーイングが向上すれば従業員がより健康で満たされた状態になり、職場全体の生産性や満足度も向上します。

そのためには良いコミュニケーションをとる・健康診断やストレスチェックを実施する、など施策は多くあります。

ウェルビーイングを定量的に測定したい場合は、「ウェルビーイング診断」など、診断ツールの活用がおすすめです。

当サイトでは、ウェルビーイングと関係の深い従業員エンゲージメントの高め方や取り組み事例を多数紹介しているので、気になるタイトルがあればチェックしてみてください。

【課題別】従業員エンゲージメント向上の成功事例7選!7つの施策も徹底解説

従業員エンゲージメントを高めるには、成果が出ている企業の事例を見るのがおすすめです。本記事では、課題別の事例やおすすめの施策などを解説します。

記事掲載日:2024年4月30日

従業員エンゲージメントが企業の成長を支える!その効果を徹底解説

従業員エンゲージメントの効果と向上策を経営者・人事向けに解説。社員のモチベーションと企業成果の関連性、実践的な施策を紹介。組織活性化のヒントを提供します。成功事例も参考に、今すぐ行動を。

記事掲載日:2024年5月26日

ポイント3.透明性の高い人的資本情報を提供する

人的資本経営を成功させるには、投資家やアナリスト・有識者などのステークホルダーに対して、人的資本の価値を透明性を持って伝えることが不可欠です。

例えば人的資本情報の開示には、気候関連情報の開示フレームワークであるTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)提言が参考になります。

この提言は、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの要素に沿った情報整理を推奨しており、資本市場から広く受け入れられているため、投資家にとっても馴染みやすい開示構造になっている点がポイントです。

また標準的な情報開示に留まらず、自社独自の取り組みを明確に伝えることも他社との差別化が図れるため競争力強化につながります。

人的資本経営の課題と対策

人的資本経営では、人材の能力やモチベーション、組織文化などの無形資産(intangible asset)の数値化が課題となります。

数多くの人的資本指標が存在するなかで、自社にとって最も重要な指標を選定し、正確に測定するのは簡単ではありません。

そのため企業には、人事データ・従業員アンケート・パフォーマンス評価など、多様なデータを収集・分析するための体制の整備が求められます。

そこで、株式会社メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」を活用した人的資本の可視化がおすすめです。

「ウェルビーイング診断」は、心理的・社会的・身体的な側面からウェルビーイングを統合的に可視化できる診断ツールです。

Well-beingと行動分析学を研究されている早稲田大学人間科学学術院 大月教授(臨床心理士・公認心理士)が監修し、学術的な根拠があり信頼できる診断結果が得られます。

そのためウェルビーイング診断の結果は、人的資本可視化指針における「エンゲージメント」や従業員の精神的・身体的健康などの「健康・安全」の開示項目のデータとしての活用も可能です。

人的資本経営の重要性を経営層に理解してもらい、戦略的な人材投資につなげる際のデータとしても利用できる「ウェルビーイング診断」は無料でお使いいただけるので、下記から気軽に試してみてください。

たった5分で完了!診断は無料!

ウェルビーイング診断はこちらまとめ:人的資本経営には従業員の幸福度を数値化してアピールしよう

人的資本経営は、人材を「資本」としてとらえ、その価値を最大限に引き出し中長期的な企業価値の向上を目指す経営手法です。

人的資本経営を成功させるためには、従業員のウェルビーイングを数値化することで、具体的な施策の効果測定をして、さらなる改善につながるサイクルを生むことが効果的です。

株式会社メタメンターでは、従業員のウェルビーイングが定量的に可視化できる「ウェルビーイング診断」を提供しています。

ウェルビーイング診断の数値は、情報開示のベースデータとしての活用も可能です。企業で働く人々の幸福度を数値化し「従業員を大切にしている会社」であることを客観的に示すことは、投資家や就職活動中の学生に対して強力なアピールポイントとなります。

「ウェルビーイング診断」は無料でお使いいただけますので、下記のバナーをクリックのうえ、お気軽にチェックしてみてください。

記事監修

ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南

2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。