目次

ケール・キャベツ・ブロッコリーなどアブラナ科野菜に特化した品種開発・生産・販売をおこなう増田採種場様。

社会や環境の変化に柔軟に対応できる組織づくりを目指す同社は、メタメンターの「ストーリー年表(未来編)」を実施し、部署を超えたビジョン共有やAI活用への関心促進といった変化を実現しました。

専務取締役の増田秀美さん(以下、増田専務)と後継者であり経営推進室所属の増田雄紀さん(以下、雄紀さん)のお二人に、どのような経緯でストーリー年表(未来編)ワークショップの実施を決め、具体的にどのような効果を得たのかをお伺いしました。

※本記事の内容は2025年7月の取材をもとにしています。記事内のデータや組織名、役職などは取材時のものです。

【お客様プロフィール】

| 会社名 | 株式会社増田採種場 |

|---|---|

| 設立 | 1925年 |

| 業種 | アブラナ科育種研究開発事業 種苗及び野菜生産販売事業 品種開発受託事業 関連資材販売及び通信販売事業 |

| 従業員数 | 50名 |

| ご導入サービス | MetaMentor ストーリー年表|未来編 |

| 導入前の課題 | ・社員同士で未来のビジョンや日々の業務以外のアイデア交換、共通認識を持てる場が不足していた ・部署ごとに、未来に対する視点や意識にズレやアンバランスさがあった ・AI活用に対する理解・浸透を社員に促進させたかった |

|---|

| 導入後の効果 | ・社員同士で未来について対話する文化が生まれ、行動宣言が自然に交わされるようになった ・部署を超えて、社員同士で未来へのビジョンを共有できた ・ワークでの気づきをきっかけに、AIの活用に対する関心や理解が社員間に広がり、社内での学び合いが活性化した |

|---|

「起こりうる未来」への共通認識を会社全体で育てたかった

ー ストーリー年表(未来編)ワークショップを利用する前の課題を教えてください。

▼雄紀さん

私はもともと別の業界で働いていましたが、会社を継ぐつもりで今年1月に入社しました。入社して「社員同士の交流の場はあるけれども、今後起こるであろう未来の出来事に対する意識や共通認識を高められる場がない」ことに気がつきました。

例えばAIです。自分たちの業界ではまだ身近に感じられていない部分も多かったのですが、近い将来に大きな影響があると感じていました。

だからこそ、日々の業務だけでなく、未来のビジョンやアイデア交換などについても、みんなで考えて共有する場を作り、全員で共通の認識を持つ機会や環境が必要だと考えるようになりました。

▼増田専務

加えて、各部署の中長期目線のアンバランスさも課題だと捉えていました。

増田採種場の品種開発を手がける社員には、常に10年先をみていないと開発が進まない、という考え方がベースにあります。一方で、日々の業務に懸命に取り組む事務職の社員は目の前の業務に意識が向きがちで、10年先への意識を持ちづらい現状がありました。

同じ方向へ進んでいくために、部署ごとに未来を見る目線がズレているのを正し、そろえることが組織全体の課題だと感じていました。

「普段と違う特別な場」にすることで、社員に印象深い体験を提供したかった

ー ストーリー年表を知ったきっかけと利用を決めた理由を教えてください。

▼雄紀さん

ストーリー年表を知ったきっかけは、大学院のゼミでご一緒したメタメンター小泉さんのサービスだったことです。お話を伺い、ストーリー年表の内容が「未来について考え共有する場づくりにぴったりだ」と思い、ぜひ導入したいと思いました。

ー 他のサービスの検討はされませんでしたか?

▼雄紀さん

他のサービスの検討はしていません。ただ、自分が社内で主催して、未来を共有できる場所を提供する案は検討していました。

しかし「このワークを普段と違う特別な場にすることで、社員に印象深い体験を提供したい」と思い、最終的には外部の小泉さんに依頼した経緯があります。外部の専門家ならではの知見や、場づくりのスキルに対する期待もありました。

ストーリー年表(未来編)ワークショップで社員が未来を描き、語り合う場に

【ワークの流れ】

1.ストーリー年表(メタメンターが企業ごとにカスタマイズしたものを作成)をもとに自社にとって重要な未来を10個選定(個人)

2.その中で何が大事だったかを理由をつけて発表

3.チームに分かれ、選んだ未来が来たらどうなるか?脅威なのかチャンスなのかを対話していく(3人グループ)

4.「自分が経営者ならどう動くか」という経営ストーリー+最初のアクションの発表

5.振り返り

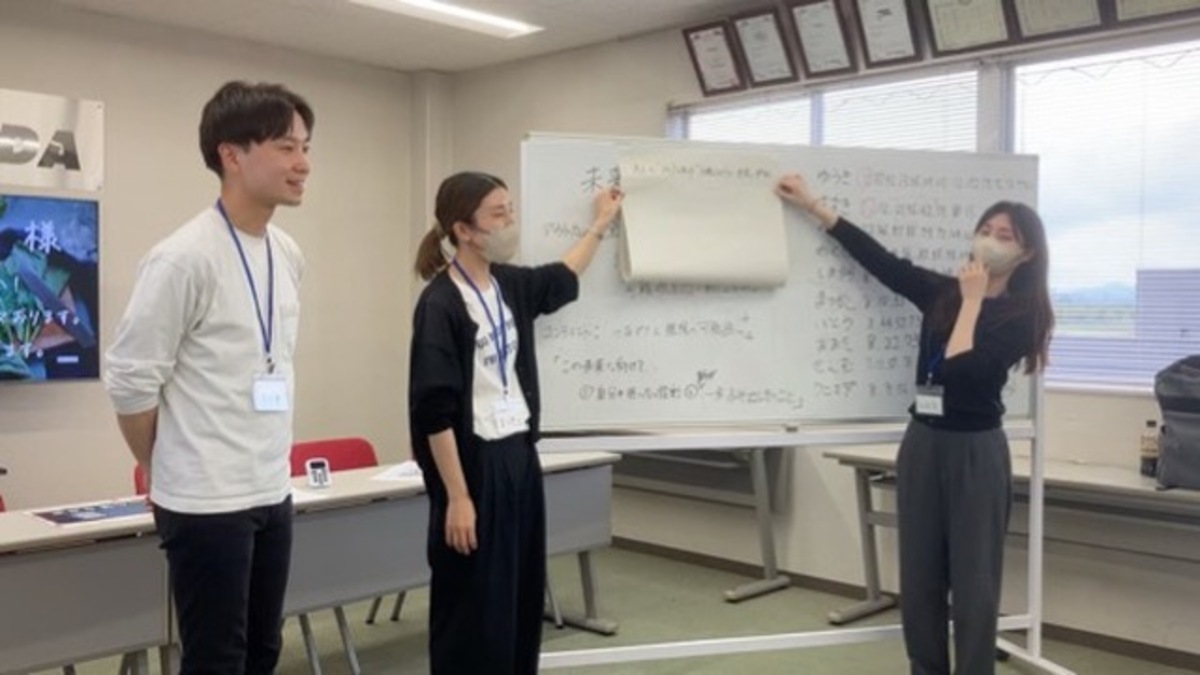

ー ワーク中はどのような雰囲気でしたか?

▼雄紀さん

最初はやや緊張感があったものの、進むうちにどんどんほぐれていき、社員が笑顔で活発に意見を交わせる雰囲気になりました。

進行役の小泉さんが、アイスブレイクやメンバー全員が発言できる機会を意図的に作ってくださり、メンバーの緊張がとけていったのが印象的です。

社員の気づきを引き出す「ストーリー年表(未来編)」

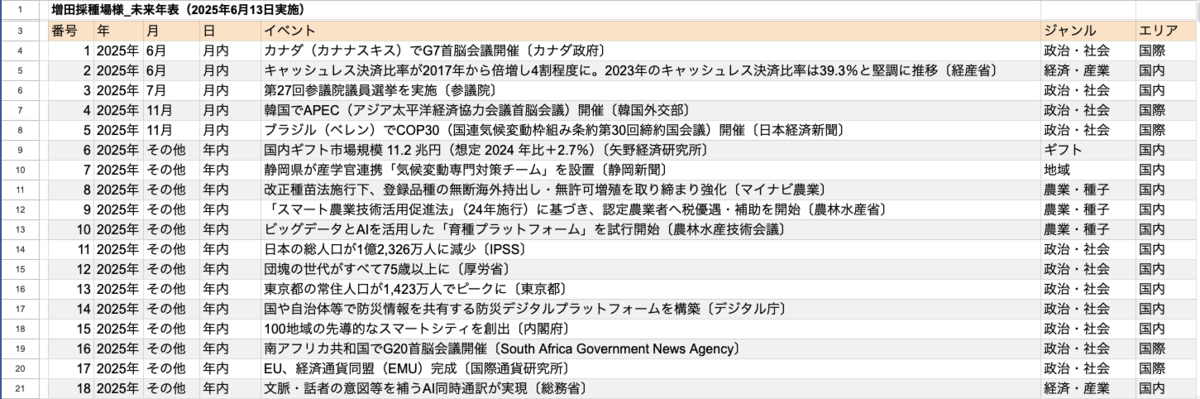

【ストーリー年表(未来編)の抜粋】

(※)資料1

ー ストーリー年表(未来編)ワークショップでは、まずはじめに、どのような作業をしましたか?

▼雄紀さん

最初に、小泉さんが用意してくれた「ストーリー年表(未来編)」を見て、社員それぞれが自社にとって重要だと思う未来の出来事を10個選びました。

ストーリー年表(未来編)には、AI・気候変動・高齢化など、これから社会や業界に起こるかもしれない変化が時系列で書かれていて、一望できるようになっています。(※資料1参照)

一覧にして俯瞰してみると、意外と近い将来に大事なことがたくさんあるという点に気づかされました。

時系列で書かれた変化をみて「これは自分に関係があるかもしれない」「自分たちの仕事に影響がありそうだ」と思うものを直感的に選び、〇をつけていきました。

▼増田専務

たくさんの項目がある中で、植物性たんぱく質の市場が拡大する、など一つのテーマにずっとフォーカスして考えていた社員もいて。〇の付け方一つだけでも社員の個性が見えてとても興味深かったです。

小泉さんが用意してくださっていたストーリー年表(未来編)は、ただの情報の羅列ではなく当社の業界に関連する未来予測になっていて、よく練られた構成でした。一つひとつの項目が、「これは自分にも関係があるかもしれない」と社員が自然に感じられるような内容で、気づきや視野の広がりにつながったと感じています。

チームで考えるなかで見えた個性や意外な役割

ー その後、自分が経営者ならどう動くかという経営ストーリや、自分にとって重要な未来に関する発表がチームごとにありましたが、印象に残った場面はありますか?

▼雄紀さん

「エルニーニョが一番大事です」という意見が出たときは驚きました。もっと自社に直結しそうなテーマもある中で、なぜそれを選んだのか気になったんです。

理由を聞いてみると、「エルニーニョによって引き起こされる自然災害や異常気象が、経済に与える影響は非常に大きい。だからこそ、そこに備えることができれば、課題解決のインパクトも大きくなる」といった考え方でした。

大きな損失が起こりうるからこそ、マーケットサイズが大きく備える価値がある、という広い視野を持って物事をとらえているのがとても印象的でしたし、素晴らしいと感じました。

▼増田専務

普段あまり口数が多くない社員が、最後の発表のところで話し出して、しかもちゃんとアイデアになっていて「あ、この人はこんなふうに考えていたんだ」と、社員の新たな一面を知れたことがとても印象に残っています。

共通認識とAI理解を深めた、ストーリー年表(未来編)ワークショップの成果

ーストーリー年表(未来編)ワークショップの感想や得た成果はございますか?

▼雄紀さん

社員同士で未来に関する共通認識が生まれ、普段接点の少ない部署間でも活発な交流が生まれました。その結果、課題として考えていた部門を超えたアイデア交換や認識の共有が、自然とおこなえる場となりました。

加えて、AI活用やデータ管理の部分など、それぞれが宣言した中長期的にやるべきことに対して、社員が自分ごととして意識できるようになりました。「大事だからやらなきゃね」という会話が生まれたことは、課題と感じていた中長期目線のアンバランスさの改善につながるすごく良い変化だと思っています。

AIに関しても「自分は周りの人と比べて、普段からAIを使っているんだ」と気づき、自信を持てた社員がいました。逆に「私はAIを全然使ってなかったから、これを機に試してみようと思います」と、前向きな宣言をしてくれた社員もいました。

部署を超えた気づきは、普段の業務だけではなかなか生まれなかったと思います。

全体を通して、ストーリー年表(未来編)ワークショップは最高でした。社員の満足度の高さも実感しています。

▼増田専務

社員一人ひとりを観察する立場として「この子はこういう場面で力を発揮するんだな」というワークで見えてくる気づきは、本当に貴重な発見でした。

実は、このワークは業務の繁忙期に実施したんです。社員全員の業務に影響が出る可能性は想定していたものの、終了後には誰ひとり不満を口にすることはありませんでした。

私が事務所に戻った際に、ある社員が「良かったです!」と声をかけてきてくれたことも印象に残っています。

具体的な理由を語らずとも、その表情や態度からワークを通して何かしらの気づきや発見があったのだと感じ取れました。言葉にならない価値ある体験として、社員それぞれが自分なりに受け取ってくれたことが、経営層にとっても大きな喜びとなりました。

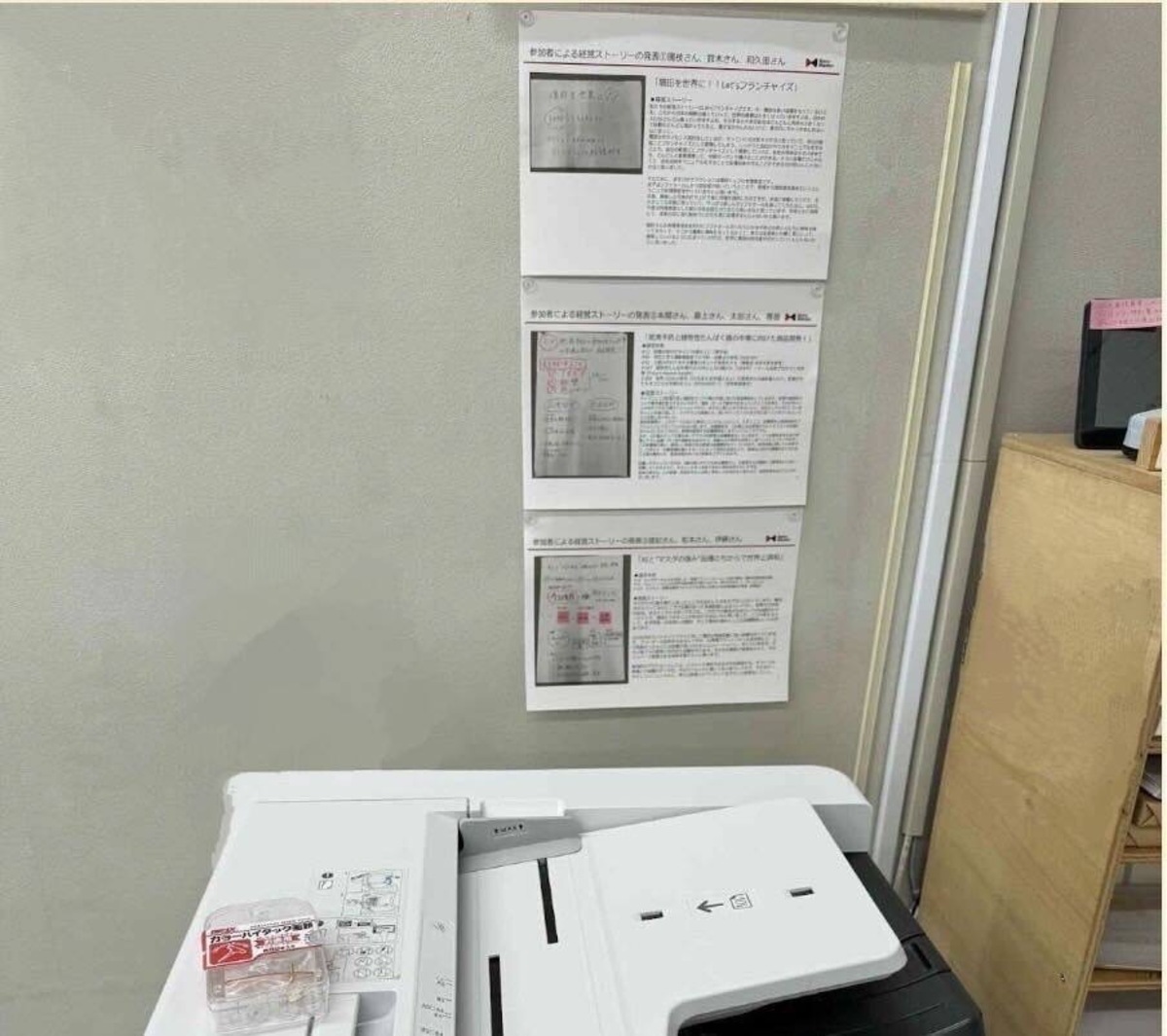

コピー機の前に発表資料を貼って未来への意識を継続

ーワークで得た学びを、どのように継続・浸透させようと考えましたか?

▼雄紀さん

ワークがとても素晴らしかったので、その日だけで終わらせず、つなげていきたいという気持ちから、コピー機のそばにワークの発表内容を貼りました。

廊下に貼り出すことも考えましたが、コピー機という待ち時間があるところかつ、社員が日常的に使う場所に貼り出して接触頻度を増やし、未来への意識が自然と維持できるようにしたかったんです。

▼増田専務

このワークでは、1ヵ月後の振り返りの時間も用意されている点もとても良いと思いました。経営陣としても一過性のもので終わらせず、継続的な取り組みにつなげていくことが何より大切だと感じています。

▼雄紀さん

実際に1ヶ月後の振り返りを参加者としてみて感じたのは、会社の未来において大切なことを「共通言語」として話し合えるようになったということです。ワークの中で議論を深めたからこそ共通理解が深まって、1ヵ月経った後も「その続き」としてスムーズに会話が進みました。また、各メンバーが目的意識を持って自分の宣言した内容について取り組みを進めてくれていたことも良かったです。進捗管理のようなことはおこなっていなかったのですが、ワーク時にそれぞれが「大切だ」と感じ、「やりたい」と思える状態になったものを宣言したからこそ、自走して進めることができたのだと思います。

経営者側の理解と共感が、ワークの浸透と成果を左右する

ー ストーリー年表(未来編)ワークショップを他の企業へおすすめする際のポイントがあれば、教えてください

▼雄紀さん

ストーリー年表(未来編)ワークショップは、社員一人ひとりの視座を上げるきっかけになると思っています。未来は必ずやってくるものだからこそ、どうなっていくのかを予測し対策をまとめることで社員の考え方が変わり、長期的な視点が育まれました。

組織全体の一体感やコミュニケーションの質を高めたい企業にとって、非常に有効なワークだと思います。

ー ストーリー年表(未来編)ワークショップの成功させるうえで重要なことは何だと思いますか?

▼増田専務

ストーリー年表(未来編)ワークショップを成功させるうえで最も重要なのは、ワークを受ける側の経営者がその本質と可能性を理解し、共感することだと考えています。経営者自身が未来への意識を持ち、ワークの導入にエネルギーを注ぐことで、その後のワークが円滑に進み、最大限の効果を発揮できるのではないでしょうか。

「自然っておいしいね。」の理念を軸に、変化への感度と対応力を備えた組織へ

ー 最後に、増田採種場様の今後の展望をお聞かせください

▼雄紀さん

増田採種場は、「自然のものをおいしく届ける」という価値観を企業活動の根幹に据えており、それを通じて人々の健康寿命の延伸に貢献することをミッションとして掲げています。

今後もこの「自然っておいしいね。」の軸をぶらさずに守りながら、社会や環境の変化に柔軟に対応できる感度と対応力を備えた組織づくりを進めていきます。

変化が激しい時代においても、常に未来を見据えた意思決定と行動ができる企業であり続けたいです。マスダケール、とても美味しいのでみなさんぜひ食べてみてください!(笑)

承継に向けた対話の土台を引出す!

記事監修 ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南 2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。

国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。

-5.png)

-3.png)