目次

110年を超える歴史をもち、地域のインフラを支える土木・建築事業を中心に展開する田端本堂カンパニー様。長年にわたり地域社会とともに歩んできた同社は、組織の持続的成長と世代交代に向けた準備の一環として、メタメンターの「ストーリー年表|歴史編・未来編」を導入。経営層や幹部メンバー間での対話が深化し、これからの事業の軸や役割分担への共通理解が醸成されました。

代表取締役社長の田端千裕様(以下、社長)と、後継者でありNEXT経営戦略室 取締役主務の田端一登様(以下、一登さん)に、導入の背景や具体的な気づき、ワークを通じて得た手応えについてお話を伺いました。

※本記事の内容は2025年7月の取材をもとにしています。記事内のデータや組織名、役職などは取材時のものです。

【お客様プロフィール】

| 会社名 | 株式会社田端本堂カンパニー |

|---|---|

| 設立 | 1914年 |

| 業種 | ・土木工事業(河川・農業土木・道路・維持など) ・建築工事業(公共・民間の新築・改修など) など |

| 従業員数 | 約75名 |

| ご導入サービス | MetaMentor ストーリー年表|歴史編・未来編 |

| 導入前の課題 | ・後継者の入社タイミングで、会社の歴史を体系的かつ“ストーリー”として共有する場が不足していた。

・既存の記念誌・年表はあるが、出来事の羅列を超えて「何が重要だったか」を対話する機会が少なかった。 ・未来については個々に意見はあるものの、部門横断での共通認識づくりと合意形成の場がほしかった。 |

|---|

| 導入後の効果 | ・歴史の語り直しにより、長年の文化や価値観(自由闊達・家族的な一体感)を再認識できた。

・未来編の対話を通じ、課題の共通認識が可視化。その場で「後はやるだけ」というモードに移行。 ・DXや人材育成など、次の取り組みの起点ができ、実行フェーズが動き出した。 ・参加者の新たな一面が見え、役割の発見・チームの結束が促進された。 |

|---|

後継者オンボーディングに「歴史 × 未来」を同時導入した理由

ー 未来編と歴史編を同時に導入した背景を教えてください。

▼田端社長

今年5月に息子(一登)が入社したばかりで、会社の歴史を改めて知り、その上でこれからを考える取り組みとしてちょうど良いと思いました。費用感も適切で、今回お願いすることにしました。

▼一登さん

これなら当社でも試せると思えたのが大きいです。ちょうど記念誌などの素材が揃っていたので、参加者の準備負担を増やさずに、その日の時間を確保すれば良い“語りの場”にできると判断しました。もし素材がなければ、直近10年くらいに絞って振り返る形になっていたかもしれません。

社外ファシリで“特別な場”をつくる――提案から決定まで

ー 社内主催ではなく、外部に依頼した価値はどこにありましたか?

▼一登さん

普段と違う“特別な場”にしたかったんです。外部の第三者が問いを設計し、全員が発言できる機会を意図的につくってくれた。社内で自分が主催する案も検討しましたが、今回は外部の場づくりにお願いする方が印象に残る体験になると判断しました。

当日の設計と空気感

歴史編:出来事の裏にある意思と文化を語り直す

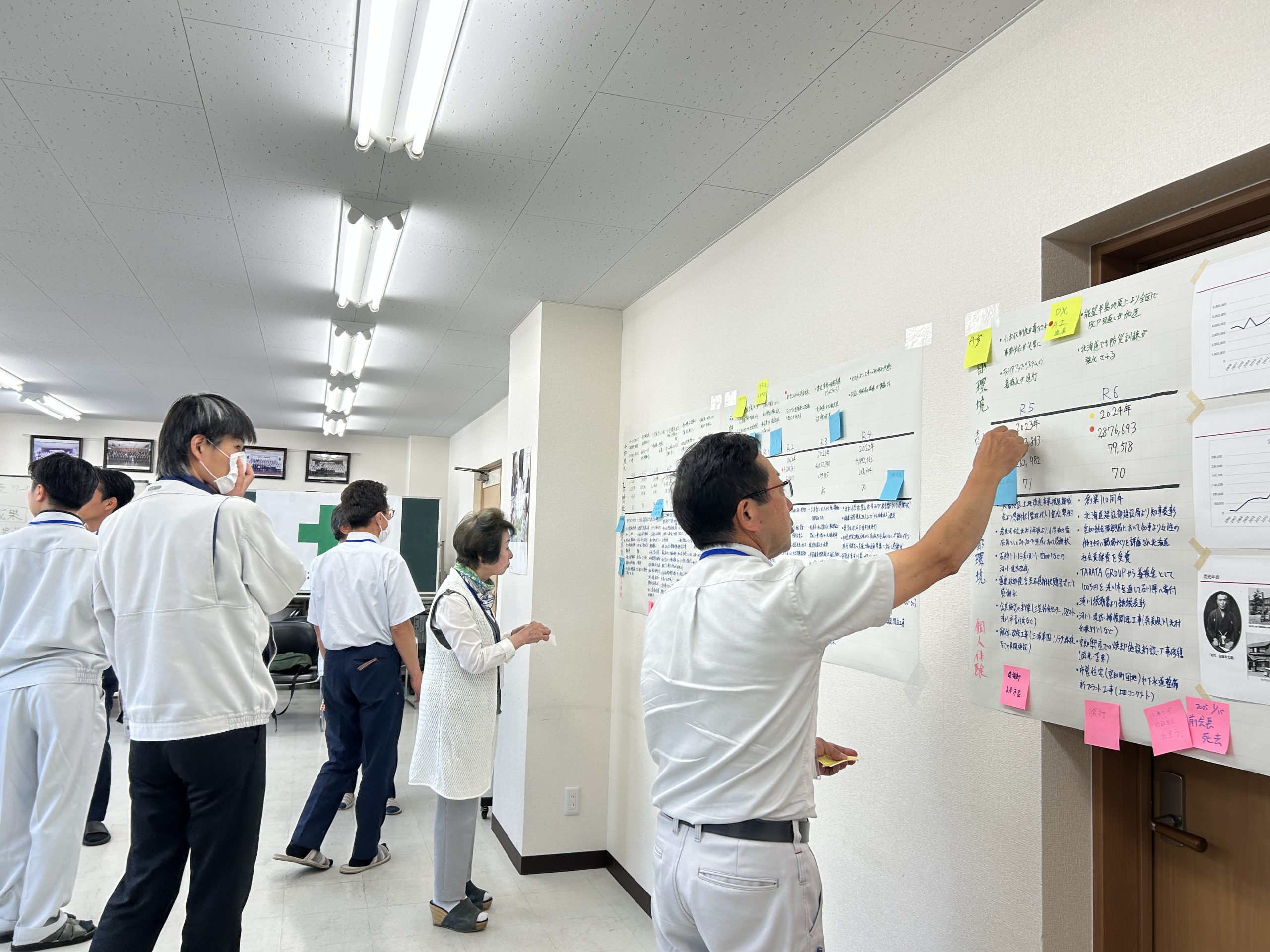

【ワークの流れ】

- 事前の年表作り(メタメンターと田端本堂カンパニー様双方で作成)

- 年表を元に参加者の個人体験等を付箋で追加

- 印象的な出来事に投票し重要な出来事を可視化

- 対話セッション

- 振り返り

ー 歴史編はどのような場になりましたか?

▼田端社長

60歳以上のベテランが多い回でしたが、3時間という枠にも前向きに参加してくれました。『まずはやってみよう』という受け止め方で、場の雰囲気は終始良好でした。

▼一登さん

初めて聞く話ばかりで、いろんな角度から当時の判断や背景が語られました。単に年表を読むのとは違って、文字情報以上の理解が進み、率直に『良い会社だな』と感じられる時間でした。

未来編:対話から「経営ストーリー」と最初の一手へ

未来編:対話から「経営ストーリー」と最初の一手へ

【ワークの流れ】

- ストーリー年表(メタメンターが企業ごとにカスタマイズしたものを作成)をもとに自社にとって重要な未来を10個選定(個人)

- その中で何が大事だったかを理由をつけて発表

- チームに分かれ、選んだ未来が来たらどうなるか?(脅威なのかチャンスなのか)を対話していく(3人グループ)

- 「自分が経営者ならどう動くか」という経営ストーリー+最初のアクションの発表

- 振り返り

ー 未来編の進め方と手応えはどうでしたか?

▼一登さん

3人グループで『それが来たら脅威か機会か』『自分が経営者ならどう動くか』を対話し、最後に経営ストーリーと最初のアクションを発表しました。形式がよく機能して、活発に意見が出ました。

▼田端社長

グループが違っても共通の論点が多く、課題の共通認識ができたと感じました。

ベテランの素顔と次代の役割――場で立ち上がった新しい一面

ー 印象に残ったシーンはありますか?

▼田端社長

歴史編で、普段は厳格な印象のベテランが実は登山部に所属していたと知って、場が和みました。ある社員にとって、入社時は契約書類のチェックも含めとても厳格という印象が強かった人です。その人が登山部だと知って、“厳格さ”と“アウトドア好き”のギャップに驚いたんだと思います。

▼一登さん

未来編では、普段は寡黙なメンバーが論点を的確に整理して発表し、新しい役割の兆しが見えました。歴史編では昔の厳しい現場や熱量の高いエピソードが語られ、今の社風の根っこにつながる”自由さと一体感”を再確認しました。

ー ワークショップの際に、1970年の大阪万博にみんなで飛行機で行ったエピソードがありましたね。楽しいことも大変なことも“みんなで”というスタンスが当時から強かったのだと感じました。建設・土木は“きっちり”したイメージがありますが、内部に入ってみると、それを支えているのは自由なカルチャーで、そこが大きな強みなのだと思いました。

「後はやるだけ」の合意形成――DX着手と実行フェーズへ

▼田端社長

未来編では発表した際の表現は違っても根っこは同じ課題が各グループから出ました。専務も言っていたのですが、場の空気が『後はやるだけ』に切り替わったのを感じました。課題の共通認識ができたのは大きいです。

▼一登さん

日常の業務に戻ると流れてしまいがちなので、初動を逃さないことが重要だとあの日強く思いました。実際にDXの取り組みはちょうどスタートしています。

▼田端社長

当日の内容はサマリー資料にして納品してもらったので、参加者に配布しました。折に触れて見返せるので、定着の仕組みとしても良いですね。

成功の鍵:参加者設計と日常の関係性(社員旅行・親睦会)

ーワークショップが上手くいった要因は何でしょうか?

▼田端社長

歴史編はベテラン中心、未来編はこれからの人たちを中心に参加してもらったことが、歴史・未来それぞれに目を向ける場づくりの一助になったと思います。また、参加者の“取り組む姿勢”が何より重要なので、事前に各部署長・参加者に確認しながら予定を抑えて当日を迎えました。

その“姿勢”を支える土壌として、5年刻みの社員旅行(家族同伴の回もあり)や親睦行事(ボウリング大会など)を継続してきました。好きな行き先をグループごとに選ぶなど、交流とコミュニケーションを意識して運営してきた積み重ねが、今回の協力的な参加につながった面もあると思います

▼一登さん

外部ファシリの第三者性が、全員が話せる場づくりに効きました。ワークの後も現場に顔を出して雑談するなど、会話がつながっていく実感がありました。。

200年企業へ――DXと人づくりでしなやかな組織に

ー 最後に、田端本堂カンパニー様の今後の展望をお聞かせください

▼田端社長

200年企業を目指して、DXと人材育成に力を入れ、変化に柔軟に対応できる会社にしていきます。今回のサマリーのように、見返せる仕組みを活かして学びを継続します。

▼一登さん

今回をきっかけに、これまで話す機会が少なかった方々とも継続的に対話し、チームビルディングと組織づくりを進めていきます。

承継に向けた対話の土台を引出す!

記事監修 ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南 2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。

国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。

-3.png)

-5.png)